Introdução

Domingo a gente não tinha nada para comer. Eu estou desempregada, está muito difícil. Eu estou catando latinha, mas não dá. Eu não tenho ajuda de muita gente, então domingo a gente não tinha mesmo nada. Está muito difícil (Na luta [...] 2022).

Mãe de cinco filhos, viúva, desempregada e moradora do Morro dos Macacos, favela localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. O depoimento de Janete comoveu tanto a repórter Lívia Torres, quanto os telespectadores que, àquele momento, faziam sua refeição e assistiam ao jornal local vespertino. Ela era uma das muitas pessoas na fila do programa municipal Prato Feito Carioca, que distribui refeições a quem não tem o que comer. O depoimento de Janete é fruto de um contexto de aumento de carestia, pobreza e desigualdades acelerado pela pandemia da COVID-19 nos últimos anos, mas que também são exemplos de uma marca fundamental da história republicana brasileira: a fome, o traço de um passado que não cessa. Uma permanência que, por brevíssimos momentos, deixou de fazer parte do cotidiano brasileiro.

O período em que a situação de fome não foi um elemento presente no Brasil é uma exceção. Desde os anos 1930, com maior ou menor destaque, políticas públicas e movimentos sociais se mobilizaram em torno do tema, apresentando propostas, leis e instituições. Existem dois processos de maior duração na relação entre o Estado Brasileiro e a fome: períodos de aumento de desigualdade e de precariedade social; e formação de estruturas, instituições e movimentos sociais como respostas de amplos setores a esses momentos. É possível argumentar, desta forma, que a história da fome no Brasil, no curso do século XX, é também a história da luta contra a fome.

Diferente de uma perspectiva estritamente biológica, o tema, no Brasil, foi abordado por médicos e cientistas sociais a partir da relação direta entre falta de alimentos e desigualdade social, e entre a carestia e o subdesenvolvimento. Conforme destaca Fico (2012), a marca central da História do Tempo Presente relaciona-se ao fato de estarmos, sujeito e objeto, mergulhados em uma mesma temporalidade, ou seja, inacabada. Isso traz importantes consequências epistemológicas para o conhecimento que se deseja construir. Por isso que, para se compreender os (des)caminhos atuais neste campo, é fundamental entender a forma que Estado, experts e movimentos sociais formataram os debates sobre a fome para o contexto brasileiro, relacionando-a à desigualdade social e às marcas coloniais da formação do país, como o latifúndio.

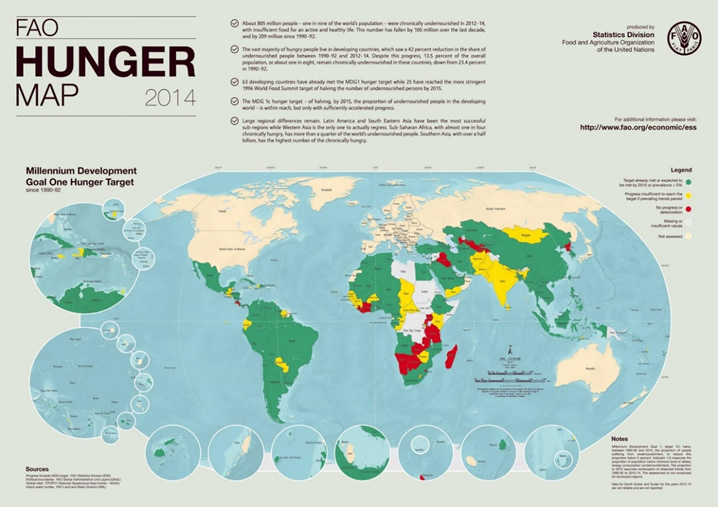

Dessa forma, este artigo se dedica à história da luta contra a fome no Brasil, com destaque para o breve momento em que o país foi considerado fora do mapa da fome, de acordo com a Organização da Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO), em 2014, bem como o rápido e conseguinte início do processo de aumento da pobreza e da piora dos índices sociais. Entre as fontes utilizadas, estão balanços recentes feitos por agências não governamentais, paraestatais e movimentos sociais sobre o estado da arte da fome no Brasil, além de retrospectivas históricas feitas por autores que têm se dedicado ao tema.

Entrevistas com três personagens relevantes no combate à fome no Brasil compõem o mosaico metodológico que colaborou na construção deste texto: Tereza Campello, ex-ministra do desenvolvimento social durante o primeiro e o segundo governos de Dilma Rousseff; Rodrigo “Kiko” Afonso, diretor executivo da ONG Ação da Cidadania Contra a Fome e, por fim, João Pedro Stédile, diretor do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).[2] Inicialmente, nos dedicaremos às abordagens historiográficas acerca dos debates, conceitos e personagens relacionados à fome. Desta forma, será feito um breve debate historiográfico e posterior levantamento da história da institucionalização do combate à fome no Brasil, para, por fim, nos dedicarmos à trajetória recente da insegurança alimentar no país, bem como o início do desmonte de estruturas que contavam com a participação da sociedade civil e de movimentos sociais.

Fome e História: conceitos e breves balizas historiográficas

A história da alimentação é a história da luta contra a fome. Nem sempre essa luta tem sido vitoriosa para a humanidade. O nível do povoamento e sua localização e densidade populacional são fatores decorrentes da capacidade de se produzir alimentos. [...] as fomes assolam o passado e o presente da humanidade (Carneiro, 2003, p. 23).

Em livro de 2004, o historiador econômico Robert Fogel declarou que a vitória contra a fome era um dos grandes triunfos da humanidade. A obesidade e as condições decorrentes dela (hipertensão, diabetes e doenças cardíacas) seriam protagonistas nas próximas epidemias do século XXI, demandando políticas públicas e respostas dos governos. Alguns fatos viriam a desmenti-lo, como a alta dos preços dos grãos em 2007 e as crises imigratórias decorrentes das guerras, que trouxeram a fome novamente para o debate público (Pilcher, 2016). No contexto latino-americano, a crise humanitária decorrente da pandemia da COVID-19 foi fator decisivo para o retorno desse debate.

Obras de pesquisadores dedicados à temática tiveram seus escritos mobilizados para compreender a maneira que a fome foi problematizada no campo da história. Em um texto basilar sobre o assunto, Meneses e Carneiro (1997) afirmam que muitos dos trabalhos produzidos sobre o assunto tiveram como temas as respostas da humanidade para as questões demográficas, sociais e econômicas decorrentes desses momentos de crises. Dessa forma, o principal caminho para se estudar a história da fome é pelo seu avesso, a história da alimentação. Mas o que é fome?

Millman e Kates (1990, p. 3) definem fome como uma inadequação da ingestão dietética individual, relacionada à quantidade de comida necessária para o crescimento, atividade e boa saúde. Por mais que a experiência da fome e suas consequências sejam individuais, ela também afeta o meio ambiente, o crescimento populacional, e, por fim, a organização social. Grosso modo, existem duas linhas de explicação contemporânea sobre a fome: uma pautada pela dimensão biofísica e pelos conceitos clínicos, enquanto a segunda, mais relacionada ao contexto de países periféricos, a compreende como um produto das condições sociais, econômicas e políticas dadas por um modelo estrutural, sendo assim uma expressão de uma sociedade com desigualdades extremas, cuja erradicação implica em profundas transformações sociais (Freitas, 2003, p. 34). Ou seja, uma abordagem do problema que considera a sua relação com história, estrutura, economia e sociedade; muito além de uma mera questão de contagens calóricas.

Os sentidos, significados e apropriações da fome são compreendidos de formas distintas na história e na linguagem. Leme (2021, p. 1117) destaca as diferenciações da palavra na língua inglesa, onde há a diferenciação entre hunger, starvation e famine. A primeira trata-se da manifestação biológica imediata, em que a falta de alimento é sentida. Já starvation é o agravamento dessa fome, uma agudização do processo. Por fim, famine, compreende-se como “a incapacidade de um grupo social de se alimentar por um período e por falta de acesso ao alimento em quantidade mínima para a manutenção da condição de uma vida saudável.” Ou seja, escassez ampla de alimentos em momentos de crises humanitárias, catástrofes climáticas e guerras, como as fomes irlandesas e vitorianas (nas colônias britânicas) do século XIX, bem como as ocorridas no continente africano no século XX (Biafra, Bangaladesh, Biafra e Sudão).

Teorias sobre a história das causas e das explicações para a fome encontram reverberação em diferentes áreas, como os estudos de população. A mais conhecida é a teoria malthusiana, que considerava que as populações cresceriam em progressão geométrica (exponencialmente) enquanto os meios de subsistência cresceriam em progressão aritmética (linearmente). Já Karl Marx identificou a causa da fome e da miséria humana nas relações de opressão do sistema capitalista de produção (Meneses; Carneiro, 1997, p. 38). Explicação mais consensual é encontrada nos trabalhos do economista Amartya Sen, em especial na obra Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, no qual a fome não seria a simples falta de alimentos, mas a falta de acesso a eles, ou seja, uma crise de “direito de trocas”: as pessoas morrem de fome quando seus recursos não permitem adquirir um mínimo de calorias para sobreviver, constituindo assim, uma relação social catastrófica (Sen, 1984, p.1)

Essa perspectiva mais social, como destaca Leme (2021), tem reverberações (e nenhuma citação) na forma que o pernambucano Josué de Castro refletiu sobre o problema dos anos 1930 em diante, integrando-o a uma perspectiva histórica do latifúndio e das desigualdades sociais brasileiras. David Arnold criticou o excessivo rebaixamento do papel dos fatores ambientais e das ações coletivas (levantes, protestos e rebeliões) na conceituação de Amartya Sen. Rangasami (1985), por sua vez, ressalta que a fome não pode ser definida apenas em relação às suas vítimas, pois as grandes fomes sempre foram resultado de lutas de classes redistributivas, ou seja, um processo no qual ocorrem benefícios para um setor da comunidade enquanto ocorrem perdas para outro setor.

Em análise às sociedades africanas no século XX, Alexander De Waal ressalta que, mais que um evento (e alvo das ações humanitárias), a fome é uma estrutura, ou seja, uma questão de relações de poder no interior das sociedades, em que o entendimento da população local não a diferencia da desnutrição, da penúria e da ruptura social. Ela é parte de um continuum com a violência silenciosa da má nutrição que a precede e a condiciona, e com a sombra mortal da debilitação e da doença que a segue. Cada crise relacionada à fome é, assim, um acontecimento epidemiológico único e historicamente específico (De Waal, 1989 apud Davis, 2022).

Mike Davis coloca a fome como um dos fatores que colaboraram na formação do que foi chamado na Guerra Fria de “Terceiro Mundo”, ou seja, um produto de desigualdades de renda e riqueza que foram formadas de modo mais decisivo no fim do século XIX (2022, p. 15). Nessa chave de interdependência é que Borowy (2022, p. 74) destaca a dimensão do poder da alimentação: melhorias nos padrões sanitários ocidentais só foram possíveis graças à fome de populações que foram alvo do imperialismo. Mas a partir de qual momento a fome deixou de ser vista como tragédia inevitável e passou a ser objeto de políticas públicas voltadas para a coletividade? Afinal, como afirma David Arnold (1988 apud Davis, 2022, p. 15), as fomes são “motores de transformação histórica”: usinas e aceleradores das próprias forças socioeconômicas que asseguraram sua existência.

Pohl-Valero e Dominguez (2021, p. 2) compreendem que os problemas alimentares são resultados de complexos processos históricos, que misturam tradições culturais locais, transformações científicas, desenvolvimento tecnológico, novas formas de governo sobre o social e o corporal, assim como sistemas industriais de produção, distribuição e publicidade alimentar. James Vernon (2007) aponta que a preocupação estatal sobre o assunto é relativamente recente, datando da passagem do século XIX para o XX. De acordo com ele, existem três explicações básicas que historicamente foram atribuídas para a fome: a divina, a moral e a social. A divina via a fome como uma consequência inevitável nas sociedades agrárias, sendo amenizadas pela caridade cristã do período. A segunda teria origem no século XIX, quando a má situação alimentar das pessoas era vista como algo bom e necessário, pois seria uma boa punição aos pobres, que cresciam aos olhos das elites das cidades, cada vez mais invadidas pelos antigos camponeses.

Tragédias como a fome irlandesa do século XIX trouxeram um incômodo para aquelas sociedades liberais e ascendentes: como países prósperos aceitam situações de fome de outras regiões? Esse seria o marco principal, para Vernon (2007, p. 2-13), das explicações sociais da fome, quando o problema passou a ser visto como uma questão coletiva. Dessa forma, a história da modernidade tornou-se parcialmente organizada em torno da vitória sobre a fome ou de seu banimento para regiões que ainda aguardavam um desenvolvimento, como as colônias em processo de independência e os países periféricos da América.

De maneira mais incisiva, a cientista política britânica Jenny Edkins aponta que a fome não é a antítese da modernidade, mas sim seu sintoma. Ou seja, mais que um objeto que seria superado pela modernização, a fome seria fruto das experiências históricas e das escolhas desse período histórico, como o neocolonialismo do século XIX (2000). A miséria e a fome, dessa forma, têm uma história, pois a modernidade econômica caracterizou-se pela transformação do estatuto social da pobreza, ampliando o número dos miseráveis e lançando-os para fora das suas origens (Meneses; Carneiro, 1997). Assim, mais do que analisar a história da fome, é necessário compreender como ela foi entendida historicamente e quais soluções emergiram em diferentes contextos – em especial, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial.

Após o conflito, ocorreu uma verdadeira "descoberta" da fome mundial, paralela a outros processos, como o de independência das antigas colônias, bem como o início das disputas geopolíticas da Guerra Fria (Carneiro, 2003). De acordo com David Grigg (1981), alguns fatores contribuíram para esse aumento de interesse: os inquéritos realizados pelas agências internacionais no ano seguinte ao conflito (como o World Food Survey da FAO), o crescimento populacional nas décadas de 1950 e 1960, que despertou inquietações sobre a capacidade de suprir as demandas nutricionais daquele novo contingente, e as querelas ideológicas envolvendo os países pobres, vistos como lugares possíveis de disseminação de ideias comunistas.

Vista como um problema social, a fome esteve presente em programas de assistência técnica e financeira, como o Plano Marshall e a Revolução Verde, em meio às disputas geopolíticas entre EUA e URSS (Pilcher, 2016, p. 885). O agravamento do problema alimentar começou a ser institucionalizado ainda durante o conflito, com a criação da Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO) em 1943. De fato, desde os anos 1920, as conceituações e debates sobre as necessidades de calorias necessárias para o bem-estar já eram debatidas no âmbito do setor saúde da Liga das Nações (Weindling, 1995). Como resultado desse processo, outra organização foi criada em 1946: o United Children’s Fund – UNICEF. A filosofia pública da saúde internacional naquele período foi o “desenvolvimento”, que representou uma série de discursos e práticas que traziam consigo a crença na capacidade da tecnologia em eliminar os problemas enfrentados pela humanidade (Andrade, 2015; Hochman, 2009; Pires-Alves; Maio, 2015).

Nessa concepção, as intervenções em saúde pública deveriam ser acompanhadas de avanços iguais nas condições de produção e bem-estar, para que os progressos pudessem ocorrer de forma sustentada (Pires-Alves; Maio, 2015). John Farley (2004), ao analisar as concepções presentes na agenda da saúde internacional no período pós-Segunda Guerra Mundial, concluiu que os esforços para melhorar a saúde e o bem-estar econômico poderiam ser visualizados em pêndulos fixos em dois extremos: o primeiro balançava entre a concepção de que o controle ou erradicação de doenças transmissíveis seria um pré-requisito para o desenvolvimento socioeconômico e a noção de que o desenvolvimento socioeconômico seria um pré-requisito para a melhoria da saúde.

O segundo pêndulo estaria entre aqueles que acreditavam que as campanhas de erradicação poderiam ser direcionadas verticalmente contra doenças específicas e entre aqueles que argumentavam que as campanhas necessitavam ser feitas de forma horizontal, envolvendo um mínimo de infraestrutura de saúde pública (Farley, 2004). Como Hochman (2010) sugere, nem sempre esses pêndulos se moviam em igual velocidade ou de modo coincidente entre os dois vetores. Para Marcos Cueto (2015), o caráter vertical e o autoritarismo dessas ações de combate às enfermidades deixaram um legado na saúde pública: uma “cultura da sobrevivência”. Esse padrão sanitário hegemônico se beneficiou das tensões resultantes da Guerra Fria e tinha como principais características a ênfase exagerada nas tecnologias médicas, a fragmentação dos sistemas de saúde, a descontinuidade das políticas sanitárias e a promoção de um conceito de saúde pública como uma simples resposta às emergências.

Essas mudanças na concepção da saúde ficariam mais perceptíveis nos primeiros anos de atuação da Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a agência, criada em 1948, tinha em seus princípios uma perspectiva de melhoria da saúde como consequência de melhorias sociais e econômicas. Nas décadas seguintes, a agência dedicaria grande parte de seu tempo e orçamento em campanhas para a erradicação individual de doenças, com forte confiança nas ferramentas disponíveis na época (notadamente o DDT e as vacinas). A FAO também passaria por mudanças profundas em sua trajetória: se inicialmente dedicava-se a compreender a fome como o fruto de assimetrias geopolíticas e diferenças econômicas regionais, a orientação passou a ser direcionada unicamente ao aumento da produção de alimentos e à cooperação técnica com países periféricos (Andrade, 2015; Bashford, 2018).

Scott-Smith (2021) é enfático em afirmar que a visão social do primeiro diretor da FAO, John Boyd Orr, morreu rápido no mundo do pós-guerra. Em vez de se tornar uma agência cujos recursos de seus Estados-membros seriam utilizados em conjunto para erradicar a fome, transformou-se em mais uma organização moldada pelos experts, cujos trabalhos seriam restritos às cooperações técnicas top-down, com pouca atenção às particularidades locais. Nas palavras de Scott-Smith (2021, p. 120): “médicos e clínicos transformaram a fome em uma doença nutricional, e isso moldou todas as políticas globais direcionadas para esse fim.”

Um exemplo desse tipo de ação foi o trabalho no Brasil (e em diversas outras áreas) nos programas de extensão rural da American International Association for Economic and Social Development (AIA), criada por Nelson Rockefeller (Silva, 2013). Outro exemplo foi a doação de leite em pó com vistas à, nas palavras da época, “elevar o grau nutricional dos países periféricos” (Andrade, 2012, p. 150). Esta foi uma das entradas possíveis no Brasil neste circuito transnacional de combate à fome: instituições como a UNICEF e a United States Agency for International Development - USAID, através do programa Food for Peace, distribuíram leite em pó em diversas regiões do Brasil (Coimbra; Meira; Lima, 1982).

Outra perspectiva do combate à fome nos anos de Guerra Fria veio sob a égide do temor pela falta de alimentos para dar conta do crescimento exponencial da população mundial: agências como a Fundação Rockefeller, Fundação Ford e OPAS induziram a formação de quadros técnicos para desenvolver políticas de controle populacional nos chamados países “subdesenvolvidos” (Bashford, 2018; Carter, 2018; Behring, 2014). Adotar soluções técnicas para resolver desafios e problemas socioculturais foi uma característica da era da Guerra Fria, conforme Chastan e Lorak (2020) argumentam. Era a ideologia da era dos experts.

A “via brasileira” de combate à fome: entre o Estado e os movimentos sociais

Revestida de filiações institucionais centralizadas, e por vezes autoritárias, a política alimentar inaugurada por Vargas é um interessante encontro de agendas, entre discursos modernizadores e políticas de controle social; entre homens médicos e mulheres técnicas; entre planos civilizadores e o empobrecido do operariado urbano; entre agenda nacional e o concerto internacional; entre conhecimentos científicos e saberes populares; entre o local, o nacional e o internacional. A possibilidade de observarmos quando debates sobre vitaminas e desnutrição saem de laboratórios e ganham forma na materialidade institucional do país (Muniz, 2014, p. 36).

Pohl-Valero e Dominguez (2021), em análise ao contexto latino-americano, criticam a abordagem, recorrente entre autores estadunidenses e europeus, a qual afirma que a ascensão do tema da fome se deve única e exclusivamente ao fim da Segunda Guerra Mundial. De acordo com os autores, é possível apontar uma arquitetura institucional e uma comunidade epistêmica (local e internacional) que vinha se gestando desde antes da Segunda Guerra Mundial na América Latina. Como destaca Muniz (2019), o reenquadramento das preocupações sociais do período entreguerras foi marcado pela criação de instituições e organismos internacionais, que tinham o objetivo de “racionalizar” os conhecimentos científicos sobre os alimentos. Sob a justificativa de que somente o crescimento econômico auxiliaria e incorporaria multidões na comunidade econômica global, surgiam as primeiras políticas de assistência alimentar coordenadas pelos Estados nacionais e pelos novos organismos internacionais como a Oficina Sanitária Pan-Americana, a Organização de Saúde da Liga das Nações e o Instituto de Nutrição da América Central do Panamá.

Os modelos internacionais dos anos 1950, que vinculavam alimentação e saúde à produtividade dos trabalhadores, faziam parte dessas concepções e estratégias. O Brasil é um exemplo disso, quando os debates internacionais vieram ao encontro de uma crescente institucionalização da saúde pública, em especial, a partir dos anos 1930, momento em que o país passou a acompanhar as principais decisões e agendas propostas em fóruns e congressos internacionais (Fonseca, 2007). A criação das faculdades de nutrição, bem como a atuação política dos nutrólogos, foram parte desse processo. No país, as diferentes formas de intervenção estatal na área de alimentação e nutrição foram construídas, desconstruídas e/ou reconstruídas a partir do jogo de interesses econômicos, sociais e políticos que se operaram entre os distintos segmentos sociais das conjunturas econômicas brasileiras (Vasconcelos, 2005).

No geral, esta história acaba centrada na carreira de Josué de Castro, conferindo um protagonismo às instituições criadas a partir dos anos 1930 em diante. Nos últimos anos, trabalhos acadêmicos têm trazido mais elementos para essa trajetória, dedicando especial atenção aos espaços e instituições locais e internacionais pelas quais o médico pernambucano circulou, assim como as redes de sociabilidade estabelecidas por ele com especialistas em nutrição e com políticos do período, como o próprio Getúlio Vargas. Esses estudos têm demonstrado que, mais que uma excepcionalidade, Josué de Castro fez parte de uma geração de médicos e cientistas que trouxe temas clássicos do pensamento social brasileiro, como raça e modernidade, para o debate sobre as causas da fome, transformando o tema em objeto não só das ciências biomédicas, mas também das ciências sociais, que vislumbravam, através da intervenção estatal, o caminho para a superação dessa chaga histórica brasileira (Amorim, 2016; Bizzo, 2012; Leme, 2021; Lima, 2000).

Junto a ele, cientistas como João de Barros Barreto, Dante Costa, Umberto Pellegrino, Hélion Póvoa, Anne Dias, Seabra Velloso e Silva Telles discutiram ideias para o combate à fome, como a educação sanitária, a construção de restaurantes populares e o oferecimento de merendas escolares assim como os inquéritos alimentares. Outros historiadores têm prestado atenção à forma que os intercâmbios entre Brasil e EUA, no contexto de cooperação técnica de agências estrangeiras, colaboraram com o projeto “nacional” de combate à fome, como o incentivo de criação de cursos de Economia Doméstica e de setores de apoio ao Serviço de Alimentação da Previdência Social por meio de convênios com a já citada AIA (Muniz, 2014; Silva, 2013; Silva; Andrade, 2022). Além disso, outros pesquisadores se debruçaram sobre os embates intelectuais e políticos na seara internacional, reforçando os laços de Josué de Castro com as lutas anticolonialistas do pós-guerra, inspirado pela Conferência dos Não-Alinhados de Bandung, em 1955. O posicionamento contundente do médico pernambucano em oposição ao controle populacional defendido pelos neomalthusianos é um exemplo disso (Buckley, 2021; Carter, 2018; Ferreti, 2019).

Assim, indo na contramão de uma perspectiva estritamente biomédica, médicos, políticos e militantes da luta contra a fome no Brasil adaptaram e acrescentaram a esse debate questões políticas e econômicas, como a reforma agrária e a desigualdade social, criando instituições e movimentos sociais que buscassem resolver, além das carências nutricionais, as questões sociais, políticas e históricas que as envolviam. Dessa forma, o debate se deslocava da raça para a cultura, mostrando que o acesso à saúde seria um meio de redenção, relegando as teorias racistas e fatalistas à obsolescência (Lima, 2000; Lima; Hochman, 1996).

A criação de disciplinas de nutrição nos cursos de medicina, o debate envolvendo a “ração essencial mínima” para a elaboração do salário mínimo, assim como a criação do Serviço Central de Alimentação e sua posterior substituição pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) em 1940, são fatores que demonstram a ascensão do grupo de nutrólogos que passaram a comandar instituições ligadas ao Estado. Por mais que sua atuação tenha se limitado, durante o Estado Novo, à capital da república, o SAPS expandiu-se nos governos seguintes com propostas de abordagem integral da saúde do trabalhador, tratando tanto da alimentação do trabalhador quanto da educação e da mudança dos hábitos desses homens e mulheres (Evangelista, 2014, Fogagnoli, 2011). Esse quadro também se repetiu em outros países: cantinas industriais e merendas foram espaços privilegiados de programas que embasaram o welfare state nos países ocidentais (Pilcher, 2016).

Se não foi fundador nos debates sobre a fome no país, o período pós 1945 teve impacto decisivo nessa seara também. Ocorrido entre junho e julho de 1945, o Congresso Brasileiro dos Problemas Médico-Sociais de Após-Guerra dedicou grande parte das discussões à temática da fome e da alimentação, em que hábitos, inquéritos alimentares e educação sanitária foram amplamente debatidos pelos médicos presentes. Um marco desse processo foi, sem dúvida, a publicação de Geografia da Fome, de Josué de Castro, em 1946. Na década de 1950, é possível perceber a ascensão da fome enquanto um elemento prioritário na escala das políticas públicas. Tanto em projetos governamentais, como o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia) do governo Dutra (1946-1951), quanto nos documentos fundadores das duas agências de desenvolvimento regional mais notórias do país, a fome ocupou um espaço relevante nas metas envolvendo saúde pública. Em um país que ansiava se mostrar moderno, urbano e industrial, a fome era vista como sinal do atraso de um Brasil que não poderia ter mais lugar naqueles anos.

Josué de Castro também esteve à frente da elaboração dos planos de ação para o setor de saúde da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (Andrade, 2012). Além disso, esteve à frente da Associação Mundial de Luta Contra a Fome (ASCOFAM), agência criada em 1957 que, retomando a metáfora dos pêndulos, compreendia o combate à fome como parte de uma transformação social. Exemplo disso foi o projeto apresentado pela associação em conjunto com a Confederação Nacional da Indústria ao congresso nacional, que previa reforma agrária, incentivo às novas formas de cultura e educação sanitária através de programas de rádio (Lira; Feldhues, 2018).

Com isso, em maior ou menor escala, com perspectivas mais liberais ou intervencionistas, com maior ou menor centralidade, fome e alimentação passaram a figurar nas políticas dos governos do país a partir da década de 1930, conforme a tabela 1 indica (Barros; Tartaglia, 2003; Coutinho, 1988; Silva, 1995; Vasconcelos, 2005). Autores concordam que a Ditadura Militar foi um momento-chave de desmonte e recuo dessas políticas (tendo como símbolo a extinção do SAPS em 1967), mas mesmo assim com melhorias de índices alimentares e com a diminuição de desnutrição infantil (Vasconcelos, 2005).

Tabela 1 - Políticas e instituições estatais de combate à Fome, 1940-2003

| Instituição, órgão, políticas estatais | Ano | Governo |

| Serviço de Alimentação da Previdência Social | 1940 | Getúlio Vargas - Estado Novo |

| Comissão Nacional de Alimentação | 1945 | Getúlio Vargas - Estado Novo |

| Plano SALTE – Saúde Alimentação, Transporte e Educação | 1950 | Governo Eurico Gaspar Dutra |

| Campanha Nacional de Merenda Escolar | 1956 | Governo Juscelino Kubitschek |

| Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição | 1972 | Ditadura Militar - Governo Médici |

| Programa Nacional de Alimentação e Nutrição | 1973 | Ditadura Militar – Governo Médici |

| Conselho Nacional de Segurança Alimentar | 1993 | Governo Itamar Franco |

| Programa Nacional de Alimentação e Nutrição | 1999 | Governo Fernando Henrique Cardoso |

| Programa Fome Zero | 2003 | Governo Luiz Inacio Lula da Silva |

| Programa Bolsa Família | 2003 | Governo Luiz Inácio Lula da Silva |

Fonte: Barros; Tartaglia, 2003; Coutinho, 1988; Silva, 1995; Vasconcelos, 2005.

Os artigos e textos de retrospectiva histórica sobre as políticas voltadas para o combate à fome, no geral, privilegiam instituições e políticas estatais. Mas, enquanto um espectro permanente na história republicana brasileira, outros polos de resistência e de resposta à carestia se mobilizaram nesse período. O combate à fome não se deu apenas via Estado. Três mobilizações são relevantes para se pensar a relação entre a fome e carestia como elementos de mobilização social. Em janeiro de 1931, ocorreu a “Marcha da Fome”, fortemente reprimida pelas polícias estaduais. Organizada pela Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, conclamava a população a assaltar os armazéns e “levar os pães aos nossos filhos! (Natusch, 2021).

No curso do século XX, e, em algumas décadas em particular, como os anos 1980, a sociedade civil se mobilizou em torno do tema de forma bastante exitosa. Desde as primeiras lutas pela redemocratização brasileira, a forma de abordar o assunto por parte das políticas públicas se alterou de forma significativa, sendo, em muitos casos, provocada pelos movimentos sociais que daquele momento participaram, como o ‘Movimento Custo de Vida e Contra a Carestia’ e as ‘Marchas da Panela Vazia’, criados no final da década de 1970, frente aos efeitos da crise do milagre econômico brasileiro. Em 1981, foi instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as causas do avanço da fome entre a população brasileira; mesmo ano da criação do Instituto Brasileiro de Análises Econômicas e Sociais, liderado pelo até então exilado Herbert de Souza (Alvim, 2016).

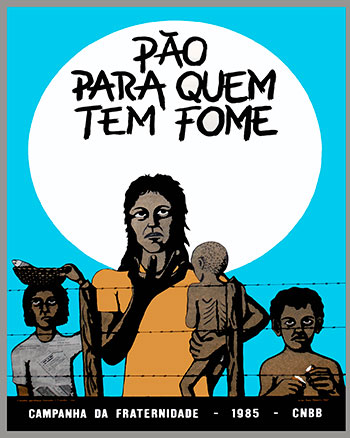

Saques populares ocorridos antes e durante o período da redemocratização resultaram em mobilizações populares que permitiram que a população brasileira reivindicasse, ao mesmo tempo, a luta contra a fome e a redemocratização nacional. Dois exemplos foram as Campanhas da Fraternidade da CNBB de 1984 e 1985 (Figura 1), chamadas, respectivamente, Para que Todos Tenham Vida e Pão para quem tem fome, e os debates envolvendo o assunto na Assembleia Nacional Constituinte. O sucesso da Ação da Cidadania Contra a Fome, liderada pelo já citado Herbert de Souza, o Betinho, no início dos anos 1990, é uma prova da mobilização da sociedade civil em torno do assunto.

Fonte: CAMPANHA da fraternidade. [S. l.]: CNBB, 1985.

Disponível em: https://campanhas.cnbb.org.br/campanha/fraternidade1985.

Acesso em: 29 out 2022.

Uma das consequências dessa mobilização na história foi a saída do Brasil do Mapa da Fome em 2014. Mas essa não foi a única vez que um mapa serviria para guiar as percepções sobre o estado de fome e carestia no país. Os mapas de 1946 e 1993 também foram importantes balizas nesse processo.

Josué de Castro e Betinho: Mapas de um Brasil faminto

“Mapa da fome” deixa o presidente chocado (Mapa [...], 1993)

Relatório indica que Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome em 2014 (Brasil, 2014)

Brasil volta ao Mapa da Fome das Nações Unidas (Brasil [...], 2022)

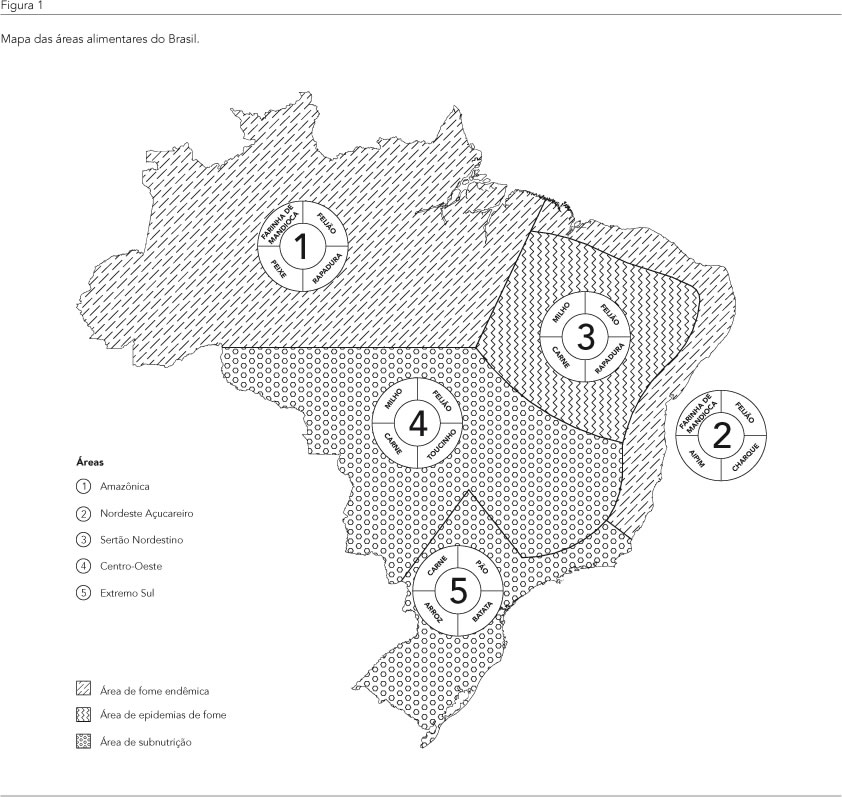

Os mapas da Fome, produzidos por diferentes personagens, mobilizaram concepções distintas do quadro de carestia e pobreza do Brasil. Cada um deles refletia as concepções das épocas de sua produção. O primeiro registro a ser considerado é de autoria do já citado Josué de Castro em Geografia da Fome, publicado em 1946. O médico pernambucano fez uso do geoprocessamento e da multidisciplinariedade para elaborar a primeira cartografia da fome no país, apresentando, em sua obra, o “Mapa das áreas alimentares do Brasil” e o “Mapa das principais carências existentes nas diferentes áreas alimentares do Brasil”. Nos mapas de Josué, o Brasil foi dividido em cinco áreas alimentares diferentes: Área Amazônica; Nordeste Açucareiro ou Zona da Mata Nordestina; Sertão Nordestino; Centro-Oeste e Extremo Sul. Cada uma dessas áreas foi classificada como área de fome endêmica, quando ao menos metade da população possuía carências nutricionais permanentes; ou como área de fome epidêmica, quando metade da população possuía carências nutricionais transitórias; e, por fim, em área de subnutrição, quando as carências nutricionais se manifestavam de maneiras mais discretas e em uma parcela reduzida da população, conforme a figura 2.

Fonte: (Castro, 2022, p. 47).

Para Castro, as análises sobre a alimentação do país precisariam, portanto, considerar os fatores de ordem social, econômica e ambiental. A escolha pela geografia como método partiu de um olhar atento de Josué para o mundo pós Segunda Guerra Mundial, quando os esforços estavam voltados para a garantia do desenvolvimento econômico dos países, sem a devida preocupação com os impactos que isso causaria em países do “Terceiro Mundo”, onde já se percebia um aumento das desigualdades e da pobreza. A partir de análises no âmbito regional, Castro defendia a “concepção da fome coletiva como um fenômeno geograficamente universal” (Arruda, 1997, p. 15) e também se dedicou a estudar o tema de forma global, afirmando a necessidade de construção de um plano universal de combate à fome na época, tendo em vista que, da maneira como as ações estavam sendo conduzidas no pós-guerra, o problema da fome tendia a se agudizar.

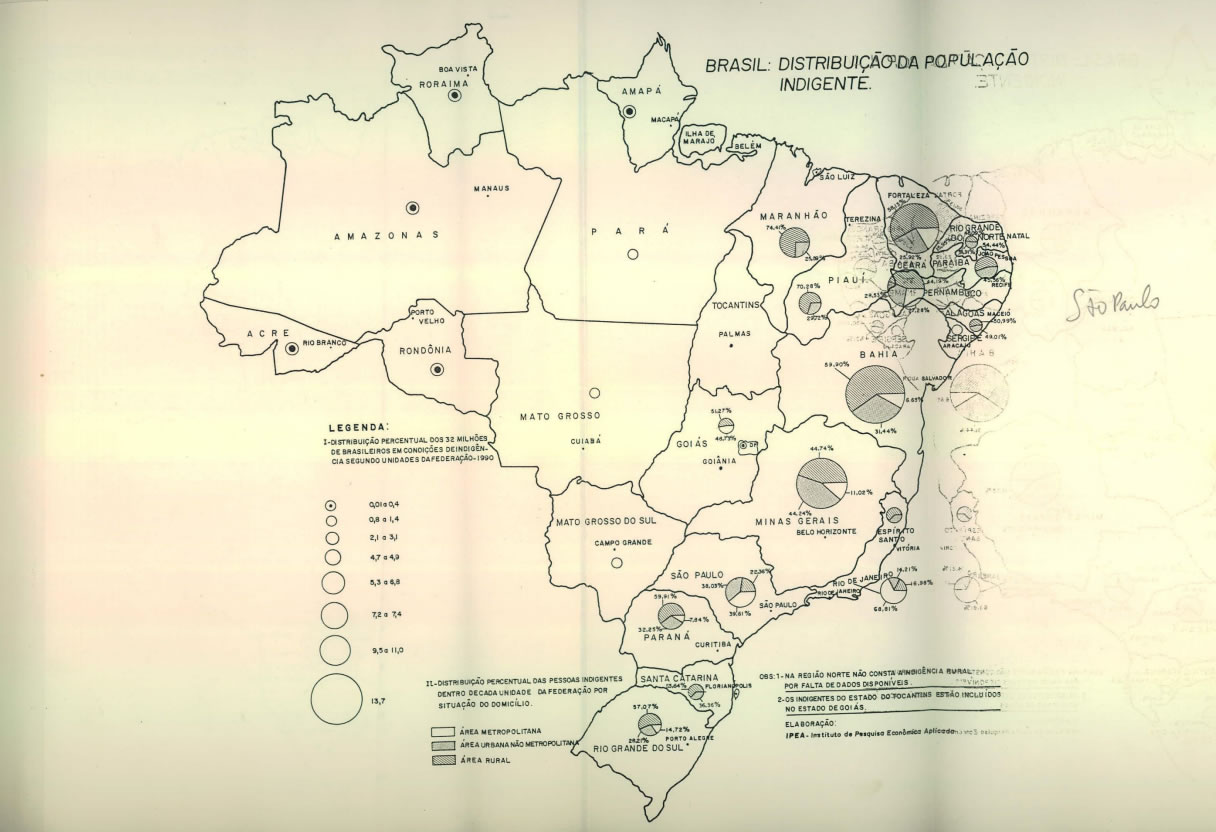

Outro mapeamento que impactou a formulação de políticas públicas foi lançado em 1993, pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), em um momento de efervescência política. O país avançava na redemocratização, o então presidente Fernando Collor sofrera um processo de impeachment, o vice Itamar Franco assumia seu lugar e as mobilizações sociais seguiam atuantes na luta pela garantia dos direitos civis consagrados na constituinte. Foi nesse período que o Movimento pela Ética na Política (MEP) ganhou destaque. O MEP foi resultado da indignação popular, quando o povo, insatisfeito com as escolhas de Collor na condução das políticas econômicas do país, somado às notícias de corrupção internas ao governo, se organizou para pressionar o processo de impeachment. Entre os principais desdobramentos do MEP, está a criação da Ação da Cidadania contra Fome, a Miséria e pela Vida, coordenado por Hebert de Souza, o Betinho, conhecido pelo seu ativismo na luta pelos direitos humanos, e na Ação da Cidadania se destacou pelo engajamento na luta contra a fome. Em paralelo ao MEP, o Partido dos Trabalhadores (PT) também havia se organizado no que ficou conhecido como “Governo Paralelo”, que elaborou uma primeira proposta de política de segurança alimentar, entregue diretamente ao presidente Itamar Franco (Paiva, 2009).

Fonte: (Peliano, 1993, p. 11).

Importante destacar que, logo ao assumir o cargo na presidência, Itamar Franco já havia expressado publicamente a preocupação com o tema da fome no país. No âmbito das instituições, o IPEA estava conduzindo um estudo sobre pobreza em parceria com a CEPAL e coordenado pelo setor de políticas sociais. A metodologia consistia em identificar o custo de uma cesta básica que fosse nutricionalmente adequada, além de mapear o quantitativo de famílias que tinham renda suficiente para adquirir, ao menos, uma cesta básica por mês, que inspirou o estudo que resultou na elaboração do Mapa da Fome, publicado em março de 1993 (Bittar, 1993).

Esse documento foi produto de uma confluência de fatores: a prioridade dada à pauta pelo governo; a mobilização da sociedade civil organizada em torno do tema e, por fim, o acúmulo de conhecimento do IPEA no desenvolvimento de pesquisas e metodologias fundamentais para o mapeamento. Coordenado pela pesquisadora Anna Maria Peliano, o documento denunciava a existência de 32 milhões de famintos no Brasil. O relatório indicava que as ações de combate à fome só teriam êxito quando incorporadas a um projeto de desenvolvimento no país. Sem deixar de reconhecer a importância das iniciativas de doação de alimentos, o IPEA ressaltava que o combate à fome passava, essencialmente, pelo combate das causas que expunham uma grande parcela da população às condições miseráveis e que, portanto, era necessária a adoção de estratégias que garantissem acesso à renda, ao emprego, à saúde, à educação, em resumo, aos direitos civis conquistados (Peliano, 1993).

O documento, representado na figura 3, se tornou um importante subsídio para as ações que se sucederam. Entre seus principais desdobramentos estão: a grande mobilização nacional coordenada por Betinho e pela Ação da Cidadania, que convocou a sociedade civil a se solidarizar pela causa e conseguiu arrecadar toneladas de alimentos para doação; e o suporte para a criação do primeiro Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) em abril de 1993, órgão responsável pela formulação de políticas públicas voltadas para a alimentação e o combate à fome. Em 2014, mais um mapa da fome teve impacto nas percepções e políticas públicas voltadas para a fome, mas desta vez, de forma positiva.

A Fome Acabou! Diferentes percepções de um processo histórico

Em 16 de setembro de 2014, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) publicou o Relatório de Insegurança Alimentar no Mundo, que dava uma notícia impactante: o Brasil, pela primeira vez desde o início da série histórica, era retirado do mapa mundial da fome, conforme a figura 4 demonstra (FAO, 2014). Considerando dois períodos distintos para analisar a subalimentação (1990-2014/2002-2013), a agência destacou que a população nesta situação tinha se reduzido em 82% (FAO, 2014). Durante o mesmo mês, também ocorria uma acirrada campanha eleitoral, entre a então presidenta, Dilma Rousseff, e o candidato da oposição, Aécio Neves. Iniciando uma forte polarização que se intensificaria nos anos seguintes, a notícia foi interpretada de forma diferente por fontes pró-governo e por opositores. Um exemplo foi a coluna do articulista Reinaldo Azevedo, desacreditando da notícia pelo fato do então diretor da FAO, José Graziano da Silva, ter sido ministro do governo Lula e, consequentemente, aliado do Partido dos Trabalhadores (Azevedo, 2014). Em outra mão, o periódico pró-governo Pragmatismo político ressaltava que a notícia estava "escondida" dos principais meios de comunicação e reclamava da pouca cobertura dada a esta "conquista histórica" (Por que [...], 2014).

Entre as razões desse acontecimento, destacam-se: políticas de caráter macroeconômico, como o quase pleno emprego do período, formalização do trabalho, correção do salário mínimo acima da inflação e programas de transferência de renda, como o Bolsa Família (Como [...], 2017)

Esse foi o último ano em que a FAO fez uso desse instrumento para referenciar o tema. Calculado ao longo da vigência dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, a construção da ferramenta tinha como base o indicador PoU (Prevalence of Undernourishment/Prevalência de Subalimentação), usado há muitos anos pela instituição, que tem como base estimativas de consumo de calorias e suas variáveis.[3] Com a transição dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio para Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a publicação do documento no modelo como ficou conhecido, foi descontinuada. No contexto brasileiro, a notícia da saída do Mapa da Fome em 2014 foi um fato político importante, pois o país vinha em uma crescente de programas e políticas que tinham, entre outras coisas, o combate à fome e à miséria como objetivos.

A escolha do Partido dos Trabalhadores, no início dos anos 2000, de trazer para o centro da agenda a fome como principal pauta se desdobrou em uma série de iniciativas que foram desde a implementação de políticas de transferência monetária de renda, como o Bolsa Família, a inclusão do direito à alimentação no artigo 6° da Constituição Federal, até a implementação de um novo sistema universal, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). A convergência de uma gestão interessada em tratar do tema em um contexto econômico favorável, somado a uma sociedade civil comprometida e articulada, que encontrou espaço em setores do governo para propor e implementar políticas, foram fundamentais para que em 2014 o país saísse do Mapa da Fome. Mas foi um acontecimento em meio a um processo eleitoral turbulento, e, também, em meio aos primeiros passos das crises institucionais que impactariam de forma contundente as políticas públicas voltadas para a fome nos anos seguintes. Alguns protagonistas desse processo, como veremos a seguir, apresentaram visões distintas desse evento. Foi perguntado especificamente aos entrevistados sobre a recepção da notícia da saída do Brasil do mapa da fome e de que forma eles perceberam esse fato. O objetivo foi compreender como cada setor (o público, o das organizações não governamentais e o dos movimentos sociais) repercutiu esse acontecimento.

Tereza Campello, que na época ocupava o cargo no Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, relata suas impressões acerca desse momento:

está na manchete do Brasil desde que tem manchete, desde que a mídia funciona no Brasil, a fome está, e quando você sai do Mapa da Fome isso não aparece em lugar nenhum. [...] hoje, por exemplo, todo mundo fala que saiu do Mapa da Fome, mas depois de toda uma guerra também nossa de ficar batendo nisso, que é uma palavra de ordem muito forte [...] (grifo nosso)[4]

Através de uma rápida pesquisa nos periódicos daquele ano, é possível concluir que a recepção da notícia foi discreta[5]. Os recortes de jornais revelam a atenção dada à disputa eleitoral que acontecia na época, em detrimento de outras pautas relevantes, como o caso da saída do país do referido Mapa da Fome. O Estado de São Paulo foi o veículo que reservou o maior espaço para tratar do tema, bem como o abordou com maiores detalhes. Na Folha de São Paulo, a notícia ficou colocada em um pequeno espaço na capa do jornal. Já O Globo sequer publicou alguma informação sobre o tema, que recebeu atenção na coluna da jornalista Miriam Leitão.

No que diz respeito às repercussões no âmbito dos movimentos sociais, João Pedro Stédile, um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), relata que a recepção da notícia gerou algum estranhamento por parte da organização. Apesar de reconhecer a importância das ações adotadas pelos governos Lula e Dilma voltadas para o combate à fome e a pobreza, Stédile afirma que o modo como foram constituídas as políticas não era sustentável e que, eventualmente, quando uma mudança no governo acontecesse, tudo poderia mudar, uma vez que não haviam sido incorporadas medidas estruturais.

A nossa crítica àquele período mesmo virtuoso do Governo Lula e Dilma é que eles combateram a insegurança alimentar e de fato as pessoas não passaram fome, mas não criaram um programa estrutural, estrutural significa que se consolida. Tanto é que saíram do governo e a fome voltou. [...] nós mostramos a eles: “olha, o que vocês estão fazendo é segurança alimentar, da qual nós somos a favor, mas é insuficiente, porque com a segurança alimentar você resolve temporariamente o problema da fome. Enquanto com a soberania alimentar você cria mecanismos estruturais, pela Reforma Agrária ou por políticas públicas, em que você educa o povo a que todo o povo produza os alimentos necessários no seu território”[6].

No contexto brasileiro, Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (Leão, 2013). Por outro lado, entidades que sempre trabalharam com o tema da fome em uma perspectiva de mobilização para doação de alimentos, como a Ação da Cidadania contra a Fome, se encontraram diante de um impasse. Rodrigo “Kiko” Afonso, à época do depoimento (2022), diretor executivo da instituição, relatou que esse foi um momento decisivo, tendo em vista que trabalhar na linha de frente com o tema da fome foi o que estruturou e impulsionou as atividades da organização até aquele momento:

[...] nessa conversa com o Daniel, quando eu saí da empresa, ele me chamou e falou: “Kiko, eu estou justamente precisando de alguém aqui, porque...”, eu fui exatamente em 2014, “a fome acabou no Brasil, saímos do Mapa da Fome. O que a Ação da Cidadania vai fazer daqui para a frente? A gente não sabe, a gente precisa de ajuda para recriar a Ação da Cidadania, olhar para frente, qual é o novo paradigma, qual é a nova utopia? A gente fecha a Ação da Cidadania, a gente continua?” [7]

Convidado por Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania, a reestruturar a entidade, Rodrigo Affonso logo teve que redimensionar suas ações. Diversos programas que seriam extintos, em especial os de doação de alimentos, tiveram que retornar nos anos seguintes. A partir de 2014, alguns programas que compunham o rol daqueles estratégicos para a garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas e à segurança alimentar sofreram reduções progressivas no orçamento. Entre os anos de 2014 e 2019, programas destinados à reforma agrária e à demarcação de terras indígenas e quilombolas, por exemplo, chegaram a ter uma redução de mais de 90% na execução orçamentária (Fian, 2019).

Nos anos subsequentes, o Brasil mergulhou em uma crise política e econômica, desencadeada por uma série de fatores: a adoção de políticas de ajustes fiscais, a queda no preço das commodities no mercado externo e as chamadas Jornadas de Junho, em 2013, que acirraram as disputas políticas no contexto brasileiro. Com baixa popularidade e uma governabilidade fortemente questionada pela oposição, o segundo mandato de Dilma Roussef ficou exposto aos ataques que culminaram no seu impeachment em 2016 e na posterior ascensão de Michel Temer à presidência da República (Bastos, 2017; Oreiro, 2017). Empenhado em atender aos interesses do setor privado e alicerçado nos argumentos com viés econômico utilizados para construir a retórica do impeachment, a gestão de Michel Temer aprovou políticas que contribuíram para o acelerado desmonte das políticas públicas de proteção social no país.

A Proposta de Emenda Constitucional n° 95/2016, conhecida como PEC do Teto de Gastos, foi uma das principais. A EC estabeleceu o congelamento dos gastos da União, o que prejudicou especialmente o orçamento destinado a políticas consideradas estratégicas para a garantia de direitos básicos, como acesso à saúde, à educação e a uma alimentação de qualidade (Brasil, 2016). Para além de todo o impacto imediato que a PEC causou na economia, houve também uma preocupação com o futuro, tendo em vista que a medida desconsiderou aspectos sensíveis, como as taxas de crescimento econômico do país, bem como a densidade demográfica, tendo em vista que daqui a 20 anos o perfil da população brasileira certamente terá se modificado (Mariano, 2017).

Os cortes orçamentários, combinados a uma guinada na adoção de políticas neoliberais foram centrais para o agravamento da fome nos últimos anos no Brasil. O ano de 2019 marcou um momento importante, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência da república e, por meio da Medida Provisória n° 870, extinguiu o já mencionado CONSEA. Criado em 2003, se consolidou como um espaço central de monitoramento, concepção e aprimoramento de políticas de segurança alimentar e nutricional. Com o caráter interdisciplinar e intersetorial, o conselho reunia representantes de diversas frentes e movimentos sociais; sua composição era de 2/3 da sociedade civil e 1/3 de representantes de órgãos do poder executivo. A atuação do órgão foi reconhecida internacionalmente. A FAO, no mesmo relatório de 2014 que retirava o país das zonas de insegurança alimentar do planeta, ressaltou a importância do papel do conselho para que o Brasil avançasse nas políticas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, proteção social e constituísse um arcabouço legal que sustentasse essas iniciativas (Fao, 2014).

Foi a partir do trabalho realizado pelo conselho que ocorreu a aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), em 2006, e, consequentemente, a criação de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). A extinção do órgão, ocorrida logo no primeiro dia de governo Bolsonaro, foi o início de uma sequência de desmantelamento das políticas sociais que marcariam esse governo. Junto a isso, ocorreu o apagamento da fome e dos famintos enquanto alvos de políticas públicas. Nas palavras do próprio presidente, não existiam famintos no Brasil, e, se mesmo assim havia a fome, a culpa era das escolhas feitas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 (Lira, 2019). No momento que este texto é escrito, o Brasil convive com 33 milhões de famintos, além de aproximadamente 126 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Os dados mais recentes divulgados pela Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional (Rede Penssan, 2022) revelam que os números da fome no país remontam aos do início da década de 1990. Esse mesmo relatório demonstra que as regiões norte e nordeste concentram o maior número de famílias em situação de fome, são quatro em cada 10; seguidas do centro-oeste e sudeste que possuem três em cada 10 famílias, e sul com duas em cada 10. Comparado ao Mapa de Josué de Castro, as regiões mais afetadas são as mesmas de setenta anos atrás (Rede Penssan, 2022).

Conclusão: Fome, um passado persistente

Nenhuma nação se ergueu nem poderá se erguer sobre a miséria de seu povo. Os direitos e interesses da população, o fortalecimento da democracia e a retomada da soberania nacional serão os pilares de nosso governo. Este compromisso começa pela garantia de um Programa Bolsa Família renovado, mais forte e mais justo, para atender a quem mais necessita. Nossas primeiras ações visam a resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiras e brasileiros, que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra. A desigualdade e a extrema pobreza voltaram a crescer. A fome está de volta - e não por força do destino, não por obra da natureza, nem por vontade divina. A volta da fome é um crime, o mais grave de todos, cometido contra o povo brasileiro. [...] a fome é filha da desigualdade, que é mãe dos grandes males que atrasam o desenvolvimento do Brasil. A desigualdade apequena este nosso país de dimensões continentais, ao dividi-lo em partes que não se reconhecem (Silva, 2023).

Roger Chartier (2006, p. 215), historiador dedicado ao período moderno, afirmou em artigo que invejava os pesquisadores do tempo presente, pois seus trabalhos não são buscas desesperadas de “almas mortas, mas um encontro com seres de carne e osso que são contemporâneos daquele que lhes narra a vida”. Por ser contemporâneo do objeto e por partilhar com aqueles cuja história narra as mesmas categorias essenciais, esse pesquisador do presente estaria em condições de superar a descontinuidade que costuma existir entre o aparato intelectual, afetivo e psíquico do historiador e dos homens e mulheres cuja história ele escreve. Esta provocação do historiador francês é um bom ponto de reflexão para o término deste artigo.

Escrito no ano de 2022, os autores do texto o redigiram tendo como partida a piora vertiginosa nos índices sanitários e do igualmente impressionante aumento das desigualdades do país, fruto de escolhas políticas deliberadas por parte dos últimos governos, em conjunto com o agravamento do contexto geral resultante da pandemia de COVID-19. A fome, a mais nefasta consequência desse quadro, produziu imagens impactantes nesses últimos três anos: a menina de nove anos que levantava uma placa que dizia, em meio a uma movimentada avenida no Rio de Janeiro, “Troco Uma Máscara por Alimento” (Foletto, 2020) ; o “garimpo da fome”, feito por moradores de rua em um caminhão com restos de ossos e carnes rejeitados por supermercados (Souza, 2021); a imensa fila da “doação de ossos” feita em Cuiabá por um açougue local (Pessoas [...], 2021); a busca por comida em um caminhão de lixo em Fortaleza (Santos, 2021); dentre outros. Mas 2022 também foi o ano em que o clássico Geografia da Fome foi relançado, com prefácio de Sílvio Almeida (2022, p. 14), no qual o jurista afirma que “Um Brasil insubmisso só é possível se o problema da fome for enfrentado. A fome é um empecilho à libertação de um povo e, desse modo, deve ser prioridade na agenda política de quem quer um país melhor.”

Este artigo foi concluído no primeiro dia do ano de 2023 e é fruto também de um outro período que se abriu, em que é possível observar o futuro com um pouco de otimismo frente ao retorno da centralidade do combate às desigualdades nas políticas públicas brasileiras. Como destaca Henry Rousso, em entrevista a este periódico, “nós fazemos uma história inacabada [...] nós assumimos o fato de que as análises que vamos produzir sobre o tempo contemporâneo, provavelmente, terão certa duração e que os acontecimentos vindouros podem mudá-las” (Fávero et al., 2009, p. 210). Ainda bem.

No dia 1º de janeiro de 2023, tomou posse Luiz Inácio Lula da Silva, iniciando um novo governo, que colocou como central em seu discurso inicial, o combate à pobreza e à fome no país, reconhecendo a profunda relação desses pontos com a cidadania, a democracia e o desenvolvimento do Brasil. Uma primeira medida positiva foi a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), que voltou a ser o órgão responsável pela formulação de políticas e pela definição de diretrizes para a garantia do direito humano à alimentação, tendo como foco principal o combate à fome (Brasil, 2023). Por isso, desejamos que este artigo seja um possível registro de um período superado da história recente do país, quando o obscurantismo e a anticiência levaram teorias conspiratórias às políticas públicas e à invisibilização da fome dos famintos. E que seja também um registro de um novo tempo, menos desigual, e mais fraterno.

Referências

- AMORIM, Helder Remigio de. “Um pequeno pedaço do incomensurável”: a trajetória política e intelectual de Josué de Castro. 2016. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016.

- ANDRADE, Rômulo de Paula. A Amazônia na era do desenvolvimento: saúde, alimentação, meio ambiente (1946-1966). 2012. Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – Fiocruz, Rio de Janeiro, 2012.

- ANDRADE, Rômulo de Paula. O pobre solo do celeiro do mundo: desenvolvimento florestal e combate à fome na Amazônia. Estud. hist., Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 285-304, 2015. ISSN 0103-2186. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21862015000200004. Acesso em: 04 mar 2024.

- ANDRADE, Rômulo de Paula. Troco uma máscara por alimento: fome e pobreza na Covid-19. Especial Covid-19. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2020.

- ARRUDA, Bertoldo Kruse Grande de. "Geografia da fome": da lógica regional à universalidade. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 13, p. 545-549, 1997.

- AZEVEDO, Reinaldo. A Fome do Brasil e uma mentira da FAO, dirigida por um petista. Veja, São Paulo, 17 set 2014. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blogdoreinaldo/geral/a-fome-do-brasil-e-a-uma-mentira-da-fao-dirigida-por-um-petista/. Acesso em: 16 ago. 2020.

- BARROS, Maria Sylvia Carvalho; TARTAGLIA, José Carlos. A política de alimentação e nutrição no brasil: breve histórico, avaliação e perspectivas. Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 14, n. 1, p. 117-129, 2009

- BASHFORD, Alison. Global population: history, geopolitics, and life on Earth. Nova York: Columbia University Press, 2018.

- BASTOS, Pedro Paulo Zahluth. Ascensão e crise do governo Dilma Rousseff e o golpe de 2016: poder estrutural, contradição e ideologia. Revista de Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 21, p. 1-63, 2017.

- BIZZO, Maria Letícia Galluzzi. Agências internacionais e agenda local: atores e ideias na interlocução entre nutrição e país (1932-1964). 2012. Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz, FioCruz, Rio de Janeiro, 2012.

- BOROWY, Iris. Unraveling the health-development nexus. In: UNGER, Corinna et al (ed.). The routledge handbook on the history of development. New York: Routledge, 2022. p. 71-86.

- BRASIL. Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023. Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.154-de-1-de-janeiro-de-2023-455350581. Acesso em: 4 mar. 2024.

- BRASIL. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm. Acesso em: 4 mar. 2024.

- BRASIL. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Brasília, DF: Presidência da República, 2006. Disponível em: https://www.gov.br/mds/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/leis/lei-no-11-346-de-15-de-setembro-de-2006. Acesso em: 4 mar. 2024.

- BRASIL. Relatório

indica que Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome em 2014. Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2014/setembro/relatorio-indica-que-brasil-saiu-do-mapa-mundial-da-fome-em-2014. Acesso em: 14 jul. 2022.

BRASIL. Primeiro plano quinquenal. Rio de Janeiro: SPVEA, Setor de Coordenação e Divulgação, 1955. - BRASIL volta ao Mapa da Fome. G1, Rio de Janeiro, 7 jun. 2022. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/07/06/brasil-volta-ao-mapa-da-fome-das-nacoes-unidas.ghtml. Acesso em: 14 jul. 2022.

- BUCKLEY, Eve. Debating hunger and overpopulation from the United States and Brazil during the early Cold War. POHL,Valero et al. El hambre de los otros: ciencia y políticas alimentarias en Latinoamérica, Siglos XX y XXI . Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2021.

- BITTAR, Jamil. “Mapa da fome” deixa o presidente chocado. O Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21 mar.1993. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_11&Pesq=%22mapa%20da%20fome%22&pagfis=106251. Acesso em: 04 mar. 2024.

- CARNEIRO, Henrique. Comida e sociedade: uma história da alimentação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

- CARTER, Eric D. Population control, public health and development in mid Twentieth Century in Latin America. Journal of Historical Geography, Cambridge, p. 1-10, 2018.

- CASTRO, Josué. Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou aço. São Paulo, Editora Todavia, 2022.

- CHARTIER, Roger. A visão do historiador modernista. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (orgs.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2006. p. 215-219.

- CHASTAIN, Andra B.; Lorek, Timothy W. (eds.). Itineraries of expertise: science, technology, and the environment in Latin America’s long Cold War. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2020.

- COIMBRA, Marcos; Meira, João Francisco Pereira; Lima, Mônica Barros. Comer e aprender: uma história da alimentação escolar no Brasil. Relatório Final da Pesquisa: alimentação escolar no Brasil: política e instituição. Belo Horizonte: Instituto Nacional de Assistência ao Estudante do Ministério da Educação e Cultura, mar. 1982.

- COMO o Brasil saiu do Mapa da Fome – E por que ele pode voltar. Nexo, São Paulo, 23 jul. 2017. https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/23/Como-o-Brasil-saiu-do-Mapa-da-Fome.-E-por-que-ele-pode-voltar. Acesso em: 14 ago. 2020

- COUTINHO, Antonio Osvaldo Nunes. Alimentação do brasileiro: uma visão histórica. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 101-107, 1988.

- DAVIS, MIKE. Holocaustos coloniais: a criação do Terceiro Mundo. São Paulo: Ed. Venetta, 2022.

- EDKINS, Jenny. Whose hunger? concepts of famine, practices of aid. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.

- EVANGELISTA, Ana Maria da Costa. Arroz e feijão, discos e livros: história do serviço de alimentação da Previdência Social, SAPS. 1. ed. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2014.

- FAO. O estado da segurança alimentar e nutricional no Brasil, um retrato multidimensional. Roma: Ed. FAO, 2014.

- FARLEY, John. To cast out disease: a history of the international Health Division of the Rockefeller Foundation (1913-1951). Oxford: Oxford University Press: 2004

- FÁVERO AREND, Silvia Maria; MACEDO, Fabio. Sobre a história do tempo presente: entrevista com o historiador Henry Rousso. Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 201-216, 2009. Disponível em: https://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/705. Acesso em: 24 jun. 2022.

- FICO, Carlos. História do tempo presente, eventos traumáticos e documentos sensíveis: o caso brasileiro. Varia Historia, Belo Horizonte, v. 28, n. 47, p. 43-59, 2012. ISSN 1982-4343. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-87752012000100003. Acesso em: 24 jun. 2022.

- FOGAGNOLI, Marcela Martins. Almoçar bem é no SAPS! os trabalhadores e o Serviço de Alimentação da Previdência Social (1940-1950). 2011. Dissertação (Mestrado em História Social) – Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2011.

- FOLETTO, Marcia. Menina que trocava máscara por alimentos recebe ajuda de corrente solidária após foto viralizar. Extra, Rio de Janeiro, 13 maio 2020. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/rio/menina-que-trocava-mascara-por-alimentos-recebe-ajuda-de-corrente-solidaria-apos-foto-viralizar-24425257.html. Acesso em: 3 jan. 2023

- FONSECA, Cristina. Local e nacional: dualidades da institucionalização da saúde pública no Brasil (1930-1945). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.

- FREITAS, Maria do Carmo Soares. O que dizem as teorias sobre a fome? Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; Salvador: EDUFBA, 2003.

- FERRETTI, Frederico. A coffin for Malthusianism: Josué de Castro’s subaltern Geopolitics. Geopolitics Journal, Filadelfia, v. 21, n 2, p. 589-614, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1080/14650045.2019.1583213. Acesso em: 3 jan. 2023

- GRIGG, David. The historiography of hunger: changing views on the world food problem, 1945-1980. Transactions of the Institute of British Geographers, Londres, v. 6, n. 3, p. 279-292, 1981. New Series

- LARA, Matheus. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira, diz Bolsonaro. Estado de São Paulo, São Paulo, 19 jul 2019; Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,falar-que-se-passa-fome-no-brasil-e-uma-grande-mentira-diz-bolsonaro,70002928411. Acesso em: 04 mar. 2024.

- LEÃO, Marília. O direito humano à alimentação adequada e o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional. Brasília, Editora ABRANDH, 2013

- LEME, Adriana Salay. Josué de Castro e as metamorfoses da fome no Brasil, 1932-1946. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 28, n. 4, p. 1115-1135, out./dez. 2021.

- LIMA, Nísia Trindade; HOCHMAN, Gilberto. Condenado pela raça, absolvido pela medicina: o Brasil descoberto pelo movimento sanitarista da primeira república. In: MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura (orgs.). Raça, ciência e sociedade [online]. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz: CCBB, 1996. p. 23-40.

- LIMA, Eronildes Silva. Mal de Fome e não de raça: gênese, constituição e ação política da educação alimentar. Brasil, 1934-1946 [online]. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2000. Disponível em: https://books.scielo.org/id/xxmyz. Acesso em: 04 mar 2024.

- LIRA, Augusto Cesar Gomes de; FELDHUES, Paulo Raphael Pires Entre o desenvolvimentismo e a fome: percursos da ASCOFAM no Nordeste dos anos JK. Revista de História Regional, [s. l.], v. 23, n. 1, p. 151-168, 2018.

- MAPA DA FOME deixa o presidente chocado. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 21 mar 1993. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_11&pesq=%22mapa%20da%20fome%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=106251. Acesso em: 14 jul. 2022.

- MARIANO, Cynara Monteiro. Emenda constitucional 95/2016 e o teto dos gastos públicos: Brasil de volta ao estado de exceção econômico e ao capitalismo do desastre. Revista de investigações constitucionais, Curitiba, v. 4, p. 259-281, 2019.

- MUNIZ, Érico Silva. Comida, trabalho e assistência social: a alimentação na agenda política brasileira (1939-1947). 2014. Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2014.

- MUNIZ, Érico S. A construção de um modelo alimentar para a América Latina: o ingresso da nutrição na agenda da saúde internacional (1921-1949). Revista Ingesta, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 68-81. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2596-3147.v1i1p68-81. Acesso em: 04 mar 2024.

- MENESES, Ulpiano T. Bezerra de; Carneiro, Henrique. A história da alimentação: balizas historiográficas. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material [online], São Paulo, v. 5, n. 1, p. 9-91, 1997. https://doi.org/10.1590/S0101-47141997000100002. Acesso em: 27 jun. 2022.

- NA LUTA para ter o que comer, idosa chora em entrevista ao vivo e leva repórter às lágrimas. G1, Rio de Janeiro, 21 jun. 2022. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/06/21/na-luta-para-ter-o-que-comer-idosa-chora-em-entrevista-ao-vivo-e-leva-reporter-as-lagrimas.ghtml. Acesso em: 23 jun. 2022.

- NATUSCH, Igor. 19 de janeiro de 1931: forças policiais reprimem a Marcha da Fome. DMT Em Debate. Rio Grande do Sul, 19 jan 2021. Disponível em: https://www.dmtemdebate.com.br/19-de-janeiro-de-1931-forcas-policiais-reprimem-a-marcha-da-fome-importante-mobilizacao-de-trabalhadores-nos-primeiros-anos-da-era-vargas/. Acesso em: 03 jan 2023.

- NEWMAN, Lucile F. (Ed.). Hunger in History: food shortage, poverty and deprivation. Cambridge, Massachussets: Wiley-Blackwell, 1990.

- OREIRO, José Luis. A grande recessão brasileira: diagnóstico e uma agenda de política econômica. Estudos Avançados, São Paulo, v. 31, p. 75-88, 2017.

- PAIVA, Denise. Era outra história: política social do governo Itamar Franco, 1992-1994. Juiz de Fora: EDUFJF, 2009.

- PELLIANO, Anna Maria Medeiros (org.). O mapa da fome: subsídios à formulação de uma política de segurança alimentar. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 1993.

- PESSOAS dormem na rua para garantir cesta básica na fila dos ossos em Cuiabá. G1 MT, Cuiabá, 21 dez. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/12/21/pessoas-dormem-na-rua-para-garantir-cesta-basica-na-fila-dos-ossos-em-cuiaba.ghtml. Acesso em: 4 mar. 2024.

- PILCHER, Jeffrey M. The embodied imagination in recent writings on food history. The American History Review, Oxford, v.121, n. 3, p. 861-887, 2016.

- POHL-Valero et al. El hambre de los otros: ciencia y políticas alimentarias en Latinoamérica, Siglos XX y XXI. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2021.

- POR QUE a mídia escondeu a notícia da redução da fome e da pobreza no Brasil? Pragmatismo Político. São Paulo, 17 set. 2014. Disponível em: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/09/por-que-midia-escondeu-noticia-da-reducao-da-fome-da-pobreza-brasil.html. Acesso em: 16 ago. 2020.

- RANGASAMI, Amrita. Failure of exchange entitlements' theory of famine: a response. Economic and Political Weekly, Mumbai, v. 20, n. 41-42, p. 1797-1801, Oct. 1985.

- SANTARELLI, Mariana; BURITY, Valéria. Informe Dhana 2019: autoritarismo, negação de direitos e fome. Brasília, DF: FIAN Brasil, 2019. 102 p.

- SANTOS, José Matheus. Pessoas procuram comida em caminhão de lixo em Fortaleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 out. 2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/pessoas-procuram-comida-em-caminhao-de-lixo-em-fortaleza-veja-video.shtml. Acesso em: 3 jan. 2023

- SEN, Amartya. Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation. [S. l.]: Oxford, 1984.

- SILVA, Claiton Marcio da. Nelson Rockefeller e a atuação da American International Association for Economic and Social Development: debates sobre missão e imperialismo no Brasil, 1946-1961. Hist. cienc. saude-Manguinhos [online], Rio de Janeiro, v. 20, n. 4 , 2013. https://doi.org/10.1590/S0104-597020130005000014. Acesso em: 4 mar. 2024.

- SILVA, Alberto Carvalho da. De Vargas a Itamar: políticas e programas de alimentação e nutrição. Estudos Avançados [online], São Paulo, v. 9, n. 23, p. 87-107, 1995. https://doi.org/10.1590/S0103-40141995000100007. Acesso em: 6 jul. 2022.

- SILVA, Luiz Inácio Lula. Discurso de posse do presidente Lula no Congresso Nacional. Brasil: [s. n.], 2023. Disponível em: https://lula.com.br/discurso-de-posse-lula-2023/. https://doi.org/10.1590/S0103-40141995000100007. Acesso em: 4 mar. 2024.

- SOUZA, Rafael Nascimento. Garimpo contra a fome: sem comida, moradores do Rio recorrem a restos de ossos de carne rejeitados por supermercados. Extra, Rio de Janeiro, 29 set. 2021. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/rio/garimpo-contra-fome-sem-comida-moradores-do-rio-recorrem-restos-de-ossos-carne-rejeitados-por-supermercados-25216735.html. Acesso em: 3 jan. 2023.

- VASCONCELOS, Francisco de Assis Guedes. Combate à Fome no Brasil: uma análise histórica de Vargas a Lula. Revista Nutrição Campinas, Campinas, v. 18, n. 4, p. 439-457, jul./ago. 2005.

- VASCONCELOS, Francisco de Assis Guedes de. Josué de Castro e a Geografia da Fome no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, p. 2710-2717, 2008.

- VERNON, James. Hunger: a modern history. Cambridge, Massachussets: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007.

- WEINDLING, Paul. Social medicine at the league of nations health organisation and the international labour office. In: WEINDLING, Paul (Ed.). International health organisations and movements (1918-1939). Cambridge: Cambridge University Press, 1995. p. 134-153.

[1] Este artigo teve o apoio financeiro da FAPERJ, por meio da bolsa Jovem Cientista do Estado do Rio de Janeiro.

[2] Depoimentos ao projeto História do Combate à Fome no Brasil – Ideias, Atores e Instituições realizados em 2022: Rodrigo “Kiko” Affonso, entrevista concedida em 18 ago. 2021; Tereza Campello, entrevista concedida em 19 out. 2021; João Pedro Stédile, entrevista concedida em 21 out. 2021. Todas disponíveis em: https://hpcs.bvsalud.org/depoimentos-orais/. Acesso: 9 fev. 2024. Os depoimentos utilizados neste artigo fazem parte da Biblioteca Virtual em Saúde História da Fome, Pobreza e Saúde, que é produto do trabalho realizado em parceria entre pesquisadores do Departamento de Pesquisa em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz/COC- Fiocruz. Ela tem o objetivo de ser um espaço online que possa facilitar o trabalho de pesquisadores desses temas, reunindo fontes primárias e secundárias para consulta, como: transcrições de entrevistas, acervo de teses e dissertações, mídias audiovisuais e documentos oficiais de instituições nacionais e internacionais. Disponível em: https://hpcs.bvsalud.org/post_vitrines/historia-da-fome-pobreza-e-saude/. Acesso em: 9 fev. 2024.

[3] Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio consistiram em 8 metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) nos anos 2000. As metas tinham como horizonte temporal o intervalo de 1990 a 2015.

[4] Depoimento concedido em 19 out. 2021 ao projeto História do Combate à Fome no Brasil – Ideias, Atores e Instituições, disponível em: https://hpcs.bvsalud.org/depoimentos-orais/. Acesso: 9 fev 2024

[5] Jornais pesquisados: Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, O Globo, no dia 17/09/2014.

[6]Depoimento concedido em 21 out. 2021 ao projeto História do Combate à Fome no Brasil – Ideias, Atores e Instituições, disponível em: https://hpcs.bvsalud.org/depoimentos-orais/. Acesso em: 9 fev. 2024

[7] Depoimento concedido em 18 ago. 2021 ao projeto História do Combate à Fome no Brasil – Ideias, Atores e Instituições, disponível em: https://hpcs.bvsalud.org/depoimentos-orais/. Acesso em: 9 fev. 2024.

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

Programa de Pós-Graduação em História - PPGH

Revista Tempo e Argumento

Volume 16 - Número 41 - Ano 2024

tempoeargumento.faed@udesc.br