![]() Entrevista com Gisele

Girardi: em busca de outras cartografias na educação brasileira[i]

Entrevista com Gisele

Girardi: em busca de outras cartografias na educação brasileira[i]

Entrevista concedida a:

Jörn Seemann

Ball State University

Muncie, Estados Unidos

lattes.cnpq.br/3145349748881926

![]()

Introdução

Nascida às margens plácidas do córrego do Ipiranga, na cidade de São Paulo, no ano de 1970, ingressou no curso de Geografia em 1987, na Universidade de São Paulo (USP). A opção pela Geografia deveu-se ao sonho de menina de ser arqueóloga, uma profissão que significava ser cientista, descobrir coisas e viajar. Como não havia curso de graduação em Arqueologia naquele momento, a Geografia era uma das opções de cursos que forneceriam fundamentos para a Arqueologia.

Na graduação, o gosto pela matemática e pelo desenho técnico converteram as disciplinas de Cartografia em campo de interesse. A partir daí todas as experiências de estágio, de atuação na área técnica (no Laboratório de Cartografia da USP e no Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo), na docência em nível superior, em pesquisas – na graduação e na pós-graduação foram com a Cartografia, possibilitando compreender e problematizar as dimensões técnicas da disciplina e buscar por fundamentos de natureza teórica e metodológica, da Geografia, na Cartografia e em outras ciências com interfaces.

Desde 1998 é professora da área de Cartografia da Universidade Federal do Espírito Santo, atuando nos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia. Desde 2020 é professora titular na mesma universidade.

Entrevista

Entrevistador: Gisele, conte um pouco sobre os seus percursos pela educação cartográfica no Brasil.

Gisele Girardi: No início dos anos 1990, enquanto cursava a graduação em Geografia na USP, iniciei uma atuação de cerca de cinco anos como técnica do Laboratório de Cartografia daquela instituição. Naquele laboratório eram promovidos, principalmente pela Professora Maria Elena Simielli, cursos para professores da escola básica, nos quais eu atuava como apoio técnico. Isso dava uma boa dimensão das questões que, naquele momento da implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, circulavam pela escola básica. Ao mesmo tempo, vivi no Laboratório os primeiros passos da implantação, na Geografia da USP, do que hoje chamamos de Geotecnologias: um mundo novo que requeria investimentos em maquinário e também em formação, e acontecia numa velocidade tão grande que parecia se descolar de questões da Geografia, que, naquele momento, recebia os impactos da pauta ecológica (com a ECO 92, por exemplo), da visibilização das lutas dos povos e comunidades tradicionais e, ao mesmo tempo, dos projetos neoliberais que, com a perspectiva de estado mínimo, minava importantes campos de trabalho dos profissionais de Geografia da área técnica, mas preservava, ainda, os ligados aos mapeamentos, porque ainda era um campo de domínio da Geografia, mesmo que em risco.

Em síntese, uma nova Cartografia do mundo digital emergia em grande velocidade, novas demandas escolares requerendo mudanças na formação e uma Geografia que também se modificava implicavam em mudanças no entendimento do mapa. Um campo complexo, mas muito rico para pesquisar e estudar. Inicio, assim, meus percursos pela educação cartográfica – como graduanda, técnica e professora – imersa nestas questões.

Nós começamos, em diferentes momentos e em diferentes trabalhos, a evidenciar a denominação “cartografia geográfica” como um modo de dizer que havia muitas conexões e também muitas desconexões neste campo de conhecimento, muito resíduo e muita riqueza. E quando digo “nós”, refiro-me a pesquisadores e pesquisadoras que compartilham deste campo problemático: você, Jörn, a Fernanda Fonseca, o Lindon Matias, o Eduardo Girardi, a Sinthia Batista, só para citar um pequeno número de colegas que adotam esta expressão para designar seu campo de pesquisa.

Desde meu ingresso como docente na UFES direciono a maior parte de minhas aulas, estudos, projetos, produções e orientações na temática da cartografia geográfica, entendida como o processo de ensino e aprendizagem de mapas, as dimensões técnico-tecnológicas, científicas e políticas do mapeamento e a ciência cartográfica como campo de co-produção da própria ciência geográfica, dimensão que, penso, sofreu certo retrocesso recentemente na área do ensino de Geografia com a BNCC pelo simples fato de que, ao mesmo tempo em que dá centralidade ao mapa, toma como paradigmático o mapa cartesiano ou, como escreveu Doreen Massey (2008), o “mapa ocidental normal”.

Entrevistador: Nas suas aulas, você frequentemente usa um texto do geógrafo americano Denis Wood, Cartography is Dead (Thank God!) – A Cartografia Está Morta (Graças a Deus!) [(2003)]. Como você vê o futuro da cartografia, sobretudo no ensino? Ela está moribunda ou morta? Como ressuscitá-la?

Gisele Girardi: Primeiro, penso importante dizer que considero Denis Wood um dos autores mais geniais e criativos da Cartografia crítica contemporânea mundial. Minha trajetória acadêmica é marcadamente influenciada pela leitura deste autor. Ele é um dos citados por John Brian Harley, em seu texto seminal “Deconstructing the map” [1989][1], que é mais reconhecido na Geografia Brasileira. É interessante notar que nos estudos de Cartografia em Geografia no Brasil são poucos os trabalhos que mergulham na literatura internacional atualizada. Assim, temos uma parte significativa da produção que é refém do que foi traduzido para o português e publicado comercialmente, o que é pouquíssimo, ou dos autores comentadores, gerando textos com muitos apuds, o que é empobrecedor do debate, sem dúvida.

Voltando ao curto, denso e genial texto “A cartografia está morta. (Graças a Deus!)”, que uso com muita frequência em minhas aulas e grupo de estudos, é preciso, inicialmente, deixar claro de qual Cartografia o autor está comemorando a morte: a corporação encastelada nas estruturas universitárias dedicadas a inventar regras e prescrições de exclusão da validade de mapas e mapeamentos feitos por quem precisou de mapas para resolver seus problemas espaciais concretos. Ele escreve este texto em um contexto de franca diminuição da quantidade de cursos superiores de Cartografia nos Estados Unidos. Para entender o processo é necessário remontar ao contexto da II Guerra Mundial, quando Arthur Robinson assume a divisão de mapas do Escritório de Serviços Estratégicos (atual Agência de Inteligência Americana – CIA), na qual desenvolve um entendimento de mapas-para-a-guerra (mapas em pequena escala, para propósitos especiais, de leitura rápida para tomada de decisões) que fundamenta, ao término do conflito, o campo de design de mapas. Trocando em miúdos, para a ciência cartográfica que se autonomiza no pós-II Guerra, a forma do mapa é mais importante do que o conteúdo do mapa e a forma afeta o modo como a mensagem chega ao leitor, que é a medida de sua eficiência. Este modo de entender mapa fortalece a área de Cartografia independente da Geografia e espalha esta formação por várias universidades. Quando o texto foi escrito, o número de cursos superiores de Cartografia nos Estados Unidos estava em franca decadência e o apego às prescrições parecia ser uma estratégia de manutenção de alguma importância no contexto. Wood é muito irônico ao mencionar a falta de relevância desta comunidade de prescritores, cujo lugar estava sendo desafiado pelas tecnologias, citando uma moção de proibição de uso de projeções cilíndricas - que era um modo de condenar tanto a projeção de Mercator como a de Arno Peters.

Wood também é bastante incisivo ao afirmar a diferença entre Cartografia e mapeamento, a primeira sendo o campo científico (corporativo, acadêmico) e o segundo como o modo humano de registrar seu ambiente, seu território, suas questões espaciais, como um direito à expressão. O último trecho do texto é um chamado ao repensar o campo disciplinar. É um trecho muito forte, quase um manifesto, que tomo a liberdade de traduzir e reproduzir:

“Útil seria oferecer assistência profissional, e de joelhos, se necessário, a todas as pessoas que tentam melhorar sua situação, mapeando-a: os Primeiros Povos que vieram a saber o que é mapa ou ser mapeado; os locais pobres tentando lidar com o impacto da mineração transnacional, da extração de madeira e do desenvolvimento industrial; as pessoas preocupadas com a rápida deterioração de seu meio ambiente, as pessoas que tentam se encontrar no conceito de lugar… Cartógrafos desempenharam um papel significativo em tornar o mundo seguro para os colonizadores, os conglomerados de mineração e os militares. Precisamos retribuir. Nada mais salva a profissão. É o fim. Mas enquanto ela desaparece ainda há uma oportunidade de deixar um legado que poderíamos contemplar, sem vergonha. Isso não pode estar além do nosso alcance”. (Wood, 2023, p. 7, tradução Gisele Girardi).

Ou seja, a Cartografia que ele diz estar morta é a que, de tão auto-centrada, não percebe que as tecnologias e os usos sociais de mapas dão elementos muito ricos para repensar o próprio campo e, se não o faz, não tem por que existir, não tem função social. Melhor que esteja morta mesmo.

Denis Wood, assim, nos deu uma importante pauta para pensar a Cartografia que temos na formação em Geografia. O que tem sido transmitido como fundamento de mapa, de mapeamento e de Cartografia nos cursos de Geografia? Como o debate contemporâneo da Geografia tem produzido variações nos modos de entender a Cartografia nos currículos de formação em Geografia (se é que o faz)? Penso que valha a pena investir neste debate. Os mapeamentos produzidos por grupos sociais (mapeamentos participativos, cartografias sociais e denominações semelhantes) batem às portas dos cursos de formação e da pesquisa em Geografia e pouco sabemos o que fazer com eles. Mais que isso: poucos se dispõem a compreender que novas espacialidades ou novas geograficidades podem emergir destas práticas com mapas, portanto não é só a Cartografia que estes mapeamentos põem em xeque, mas a própria Geografia.

É aí que situo a crítica que faço ao modo como a Cartografia está hoje no ensino de Geografia tendo por base o currículo oficial, que é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017)[2]. Para utilizar um termo da própria pergunta, penso que é, sim, uma tentativa de ressuscitar uma cartografia clássica, lá dos primórdios da institucionalização da Geografia. E qual é o problema nisso? Na melhor das hipóteses, preserva o lugar da Geografia nos currículos escolares, pois fundamenta seu ensino em um fazer técnico, logo com alguma exclusividade corporativa. Disso decorre que parece que só se pode pensar “geograficamente” se, antes, este pensamento for enquadrado do mesmo modo que são os mapas clássicos, ou seja, cartesianamente. O colega Ronaldo Duarte [(2016)] defende que ensinar a pensar geograficamente a partir dos mapas é o grande metaconteúdo da educação geográfica e que raciocinar geograficamente envolve pensar através das representações espaciais. Eu tenderia a concordar com estes argumentos desde que houvesse mais flexibilidade no que se refere aos mapas e mais profundidade no que se refere ao significado da representação em cartografia. Mas não é isto que temos visto, uma vez que esta noção “geobeenececeiana” de raciocínio geográfico é organicamente articulada com a de pensamento espacial, por sua vez baseada no espaço absoluto, somente. Trocando em miúdos, se não se problematiza a noção arraigada de mapas ocidentais normais, que são o fundamento dos sistemas de informações geográficas e o fim último do desenvolvimento do pensamento espacial para a economia do futuro, as conexões epistemológicas entre educação geográfica e ciência geográfica ficam bastante comprometidas. O NCR ou National Research Council estadunidense elaborou, em 2006, um documento fundamentando um conhecimento transversal do currículo K-12 (sigla para todo o sistema escolar, do jardim de infância (Kindergarten) ao 12o ano), denominado “Aprendendo a pensar espacialmente: Sistemas de informações geográficas como um sistema de suporte no currículo K-12” (National Research Council, 2006, tradução Gisele Girardi)). Este conhecimento é o da geolocalização, que atenderia ao contexto social e econômico daquele país. A BNCC tomou esta proposição e a transformou na estrutura mesma do currículo de Geografia e por isso o pensamento espacial tem sido tão enfatizado. Se você não pensa espaço no “modo SIG” (espaço absoluto, em camadas e buffers) e com respeito às regras da cartografia (feitas por quem, mesmo? Wood já explicou) não conseguirá ter bons pensamentos espaciais e raciocínios geográficos. Fazendo um pouco de exercício de futurologia, pessoas formadas com estes fundamentos não terão dificuldades em se adaptar à economia baseada em geolocalização e estarão prontas para dizer que não são mapas aqueles rabiscos feitos por povos tradicionais… E isso na melhor das hipóteses. Então nossa pergunta é: é essa a cartografia que queremos viva?

Entrevistador: Em um artigo recente, “Para que a cartografia escolar mude sem ficar a mesma” (uma alusão a um artigo de Milton Santos de 1982), você reflete sobre o estado da arte da cartografia escolar, se ela é preparada para os desafios sociais e tecnológicos do século XXI ou se ela ficou engessada no tempo, "com conceitos envelhecidos face à aceleração do presente”. O que professores escolares e universitários precisam fazer para repensar o mapa?

Gisele Girardi: Talvez uma resposta a esta pergunta se inicia exatamente pelas suas duas últimas palavras: o mapa. A quem interessa o singular? Veja, este debate não é exclusivo da Cartografia, mas atravessa todos os campos que colocam modelos em questão, que evidenciam o quanto a normatividade é perversa e fragiliza o outro. Como, então, em um mundo plural, ainda podemos falar em “o” mapa. Kitchin, Perkins e Dodge (2009), na introdução de um livro fundamental da cartografia crítica contemporânea para repensar mapas, discutem como as perspectivas ôntica e ontológica em Cartografia conduzem a modos completamente distintos de trabalhar com mapas. Na dimensão ôntica, que é a que toma o ente pelo ser, “um” mapa é tomado por “o” mapa (o ocidental normal, como já apontado), transformando-o em modelo e todos os demais são “medidos” a partir deste. Já na perspectiva ontológica é o ser do mapa que está em evidência, a “mapeidade”, não tendo um a priori, mas aberto a possibilidades, ou seja, observando como um objeto cultural funciona no mundo como mapa.

A atenção de professores escolares e universitários deveria estar nestes funcionamentos. Como mapas podem compor com o campo problemático em que se está inserido no momento? As possibilidades são tão amplas que é realmente empobrecedor fixar em somente um (“o” mapa). David Harvey (2006) aponta no texto “Espaço como palavra-chave” que confrontar mapas de perspectivas distintas pode ser um elemento rico para o debate político. E não há debate político potente na normatividade, mas somente enquadramento, como muitos movimentos da sociedade têm mostrado. Talvez nós, que nos originamos formativamente na Geografia, estejamos tão conformados com a ideia de “o” mapa que é, inclusive, difícil pensar em outras possibilidades. E, por isso mesmo, acabamos na lógica do enquadramento: algo que funcione como mapa para uma obra de arte ou algo que funcione como mapa para uma organização de luta social é menos importante porque não atendeu à norma. Mapas ocidentais normais têm três fundamentos: espaço absoluto como fundo, estado como recorte e convenções como estrutura. Alguns mapas têm, sim, que ter estes elementos. Por exemplo, um mapa técnico de risco de escorregamento de encosta funciona muito melhor no mundo se for construído nestes parâmetros, diferente de um mapa ficcional que conduz uma saga literária ou mesmo um mapa mental de percepções ambientais. São modalidades expressivas diferentes, ao meu ver. A corporação técnica tende a ver os primeiros como mapas verdadeiros e os outros como arremedos. Há pensamentos sobre espacialidades nos três tipos de mapas citados. Porque, então, somente um deles merece ter lugar na formação em Geografia?

Entrevistador: Nas últimas décadas, o nosso jeito de conceber, ler e usar mapas tem mudado dramaticamente devido aos avanços nas geotecnologias e às inovações no campo da informática. Quais os impactos dessa revolução digital e virtual, sobretudo as consequências da inteligência artificial nos processos de ensinar e aprender cartografia?

Gisele Girardi: Todos os avanços geotecnológicos e inovações no campo da informática ainda são bastante incipientes nas aulas de Geografia, com exceções, é claro. Se você fizer uma busca rápida na internet sobre geotecnologias no ensino de Geografia, a imensa maioria dos retornos se refere ao uso de Google Maps. Há muitas outras possibilidades, mas deduzo que a ênfase se dá pela facilidade do acesso e manipulação de elementos que já são habituais nos conteúdos cartográficos escolares, que são as coordenadas geográficas, a escala, alguns elementos de legenda (limites, rodovias, etc.) e as séries históricas. Poderíamos pensar: mas para o pouco tempo de aulas de Geografia, se conseguir fazer isso já é muito bom! Diria que já é alguma coisa, mas muito aquém do que pode ser considerado formação cidadã para o uso dos mapas ou a dimensão do mapeamento como direito humano.

A inteligência artificial, como tem sido muito apresentado em variados campos da vida social, é um caminho sem retorno. E inteligência artificial é treinável, ou seja, ela também depende de parâmetros. Se faço questões sobre mapa para uma IA (e já tem algumas iniciativas neste sentido) com os parâmetros do mapa ocidental normal é isso que ela responderá. A questão central então, parece-me, é ampliar o escopo de mapas. E isso depende da ampliação do escopo de mapas também na escola o que, ao meu ver, não se descola da discussão sobre a inclusão de modo ampliado. Para exemplificar o que quero dizer aqui: o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia[3], ainda que atue com variados modos de mapeamento, traduz seu resultado na estética e nos parâmetros do mapa ocidental normal, para que sua disputa territorial seja também disputada em mapas. Ou seja, há um tipo de linguagem cartográfica que obriga os outros a se moldarem a ele para que sejam considerados. Esta estratégia, claro, representa uma urgência aos povos e comunidades que escolhem mapear seus territórios em risco, mas sonho com um dia em que os mapas que as comunidades fazem não precisem mais ser traduzidos para a língua do poder para que sejam considerados legítimos. Talvez a IA possa ser uma aliada nisso, e é um campo que, penso, mereceria mais atenção da comunidade geográfica, que tem fundamentos para esta dialogicidade.

Entrevistador: Cartografia precisa de epistemologia, teoria e filosofia ou é apenas sobre fazeres? Há mais de 15 anos, você estuda a obra do filósofo francês Gilles Deleuze como aporte para identificar e usar outras cartografias. Como Deleuze ou outros filósofos podem ser aproveitados na sala de aula?

Gisele Girardi: Espaço, representação, mimese, ética, estética e política, para ficar em somente alguns, são termos que, penso, interferem diretamente na elaboração de mapas. Ao mesmo tempo, são termos que foram e são objetos de muitos debates filosóficos. Um dos desdobramentos da referência ôntica ao mapa ocidental normal é a sensação de que todo este escopo de debates já está superado e já resultou em uma base axiomática a partir da qual os mapas são feitos. Então, sim, precisamos de epistemologia, teoria e filosofia na Cartografia.

Tomei contato com as obras de Gilles Deleuze, de Félix Guattari (por exemplo, seus “Mil Platôs, 1995) e de outros autores e autoras que poderíamos associar ao campo da Filosofia da Diferença, a partir de dois caminhos: intercâmbios com colegas da área da Psicologia da UFES, que queriam aprofundar entendimentos sobre cartografia, e aproximações com pesquisadores da área da Educação, especialmente na UNICAMP, com Wenceslao Machado de Oliveira Júnior, a partir do debate sobre as imagens na Geografia, o que impulsionou a criação da rede internacional de pesquisas “Imagens, Geografias e Educação”[4].

Com colegas da Psicologia fui ampliando o entendimento sobre o funcionamento das noções de mapa, cartografia, território, desterritorialização/reterritorialização no âmbito da clínica. Na verdade, íamos confrontando o que implicavam estes termos na Psicologia e na Geografia, na tentativa de ampliarmos entendimentos de um e outro campo. Na Educação a questão estava mais direcionada ao pensar os problemas da área, ou seja, na pesquisa em Educação que, evidentemente, tem efeitos nas práticas pedagógicas, mas não em uma perspectiva de clínica, o que me permitiu outro movimento, que era pensar como isso poderia ser trabalhado na Geografia, ou, pelo menos, na Cartografia Geográfica como campo de práticas educativas.

Busquei, assim, construir argumentos sobre como poderíamos reconhecer que um mesmo termo implica entendimentos e processos diferentes em áreas distintas. Cartografia para a Geografia, no senso comum, é um campo de conhecimentos técnicos ou uma ciência auxiliar e para a Filosofia da Diferença é uma analítica de processos. Deleuze e Guattari produziram muito a partir de intercessores, que é, simplificadamente, algo tomado de um campo para funcionar em outro. No caso da cartografia, tomaram a experiência de Fernand Deligny [2009][5] com crianças autistas em uma fazenda nas Cevenas [montanha no centro-sul da França] e a iniciativa das presenças próximas (adultos que trabalhavam na fazenda) de mapear trajetos e comportamentos espaciais das crianças para estabelecer um entendimento e interagir com elas, sem que este interagir fosse atravessado por assistencialismo ou pena. Os mapas ajudavam a entender relações das crianças com as coisas na fazenda, com os lugares, com os outros, suas linhas de permanência e de errância. Ou seja, estes mapas colaboravam com o estabelecimento de uma política radical de coexistência. O funcionamento destes mapas de Deligny é tomado por Deleuze e Guattari como intercessor para pensar agenciamentos de coisas e o entendimento de suas relações em um campo problemático, por isso é uma analítica que eles utilizam para pensar o pensamento. Assim como cartografia, há vários outros termos em comum com o jargão geográfico e é curioso como é grande a resistência de muitos membros da comunidade geográfica em relação a pensar “seus” termos em outras bases. Não foram poucas as vezes que ouvi coisas como “por que esses caras não inventam outras palavras para não terem que usar as nossas?” Esses caras eram Deleuze e Guattari e as palavras eram conceitos filosóficos com que pensavam o pensamento.

De modo muito simplificado, tentarei aqui esboçar uma explicação de alguns termos comuns. Para Deleuze e Guattari (1995) as coisas estão sempre em movimento, em transformação, em devir. Quando falam em território não se referem a entidades físico-geográficas: estão falando de desterritorialização e reterritorialização, movimentos que não cessam. O território pode ser pensado como um conjunto de referências, como alguma coisa costumeira, mas não definitiva, que faz existir algo. Por isso são chamados de territórios existenciais e são relativamente estáveis e relativamente permeáveis. A depender das forças que neles atuam, podem ficar mais estáveis que permeáveis ou podem mesmo desaparecer. As forças que atuam no território e os põem em movimento são as linhas da vida, linhas que podem trabalhar ainda mais para a estabilização (as linhas molares ou duras), que podem fazer a negociação, ora em prol da estabilização ora da desestabilização (linhas moleculares ou flexíveis) e que também podem, na iminência da morte do território devido à impossibilidade de passagem de afetos, fazê-lo fugir (por isso, linhas de fuga). Cada território existencial está constantemente em processos de desterritorialização e reterritorialização. Entre um e outro temos as linhas de vida, existências cujo encontro faz com que variem. O mapa, para Deleuze e Guattari (1995), é o conjunto dessas linhas entre territórios existenciais. Sempre entre. Territórios estão, portanto, sempre em relações em que um devém o outro, um desterritorializa e reterritorializa o/no/com o outro. A cartografia, neste registro, também chamada de “cartografia sentimental”, “cartografia dos desejos”, “cartografia esquizoanalítica”, é o acompanhamento destas linhas. Ou seja, quem pesquisa produz seu plano de consistência, que é a seleção dos territórios a acompanhar, mas sem perder de vista que no processo de acompanhamento do que acontece, outros territórios podem vir a compor o plano.

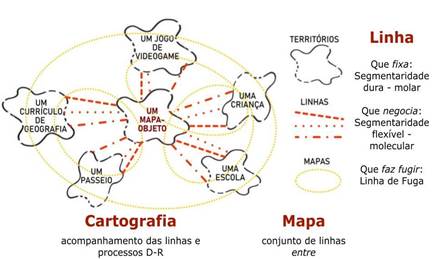

Isto é uma referência com a qual podemos pensar o próprio conhecimento e tenho buscado, nas leituras que faço sobre as transformações da Cartografia na Geografia, entender que territórios existenciais estão em jogo, o que se passa entre eles, como se desterritorializam e reterritorializam, como atuam para produção de vida (ou não). Quando se fala em aproveitar os filósofos em sala de aula, parece que há uma demanda por alguma metodologia pronta, mas não me parece ser este o caminho. Permita-me usar um exemplo (Figura 1) que desenhei para tentar tornar visível um possível plano de consistência de pesquisa.

Figura 1 – Plano de consistência de pesquisa

Fonte: Elaborado por Gisele Girardi (2014, 2025).

Suponha que eu, sendo professora de Geografia, esteja trabalhando com mapas em sala de aula. Posso listar no quadro os elementos do mapa ocidental normal (ou as prescrições) e pedir para que os alunos as identifiquem em um mapa que disponibilizo a eles. Tenho como resultante que todos passaremos a compartilhar o mesmo conhecimento. O fim é conhecido por mim e, daí, sei medir se os alunos chegaram ou não no resultado esperado. O conhecimento é do tipo fechado. O que aparecer no processo que não atender ao esperado é erro ou ruído.

Posso, por outro lado, observar as forças que atuam naquele mesmo mapa que distribuí a eles. O mapa é um território existencial, a criança outro, a escola outro… e posso buscar entender o que se passa no encontro entre estes territórios, como um modifica ou estabiliza ou faz fugir o outro. Neste caso não tenho o resultado previamente esperado, o conhecimento é aberto e ruídos, às vezes, são justamente indícios da emergência de um novo território existencial para compor com os demais. Acompanhar processo é, então, ter atenção para isso.

Não são, contudo, modos excludentes. Uma abordagem mais direcionada pode compor com outra mais aberta e flexível. Parece-me que a dimensão do professor-pesquisador passa por esta abertura e por esta atenção. E sei que anda bem difícil ser professor-pesquisador hoje, pois mal dá tempo de trabalhar conhecimentos fechados para avaliações. Quem sabe um exercício de pensamento rizomático não ajude a produzir forças para fazer fugir o que não permite mais a passagem de afetos? É uma aposta política, sem dúvida.

Entrevistador: Em um dos seus artigos, você usa o termo “mapeamento como direito humano”, o que se refere ao uso de mapas ou mapeamentos para a vida cotidiana, como expressões artísticas ou “armas” de resistência. Como os mapas podem se tornar ferramentas para combater injustiças sociais e fortalecer grupos e comunidades marginalizadas?

Gisele Girardi: Mapeamento como direito humano é uma ideia que extraí do texto do Wood, aquele já mencionado, “A cartografia está morta, graças a deus”, então o crédito tem que ser dado a ele. Ele escreveu assim: “A questão é que quando se trata de mapeamento não há estranhos, não mais do que há pessoas estranhas quando se trata de falar ou escrever [...]. Estes são direitos de nascimento dos membros da nossa sociedade, que adquirem a capacidade de falar e fazer mapas à medida que crescem” (Wood, 2003, p. 6, tradução Gisele Girardi). Se consultarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), vemos que o Artigo 19, que trata do direito à liberdade de opinião e expressão, inclui “a liberdade de […] procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios” (ONU, 1948). Os mapas, assim como os textos, são meios expressivos que a humanidade dispõe para expor ideias, informações e também opiniões sobre o mundo. Do mesmo modo que os outros meios de expressão, esta liberdade é regulada pelos outros direitos. Especificamente para este artigo da DUDH, a Assembleia Geral da ONU (2013) estabeleceu, por meio do Plano de Ação de Rabat, que práticas como incitação ao ódio nacional, racial ou religioso não são abrigadas pelo direito à liberdade de expressão e opinião. Isso também deve servir para os mapas.

A questão é que as pessoas fazem mapas e têm o direito de fazê-los e se há limite a este direito, é um limite ético e não técnico-científico ou corporativo. Entendo que a ciência deva estar cada vez mais atenta para a riqueza das invenções com mapas e de como estas mobilizam grupos, políticas e também pensamentos sobre o espaço. E recentemente há uma miríade de experiências. Cito uma coleção delas somente a título de exemplo. O livro “This is not an atlas”, do Kollektiv Orangotango (2018), que está disponível na internet. Este livro traz cerca de 40 experiências de variadas partes do mundo e de variados grupos sociais que utilizaram mapas de modos críticos e criativos para responder às suas demandas. Há desde mapeamentos feitos por comunidades de skatistas, até mapas feitos em tricô, de mapas feitos como cartoon a mapas como murais de colagens, mashups de plataformas de mapas e de imagens online de variados modos… e estes diferentes mapas propõem repensar o direito da juventude à cidade, denunciar descaso com as inundações, problematizar a complexidade da vida urbana contemporânea, registrar memórias temporo-espaciais de migrantes, combater assédio sexual, denunciar crimes do estado e das corporações econômicas contra populações minoritárias, dar visibilidade à presença das marcas do colonialismo e das diferenças de gênero nos topônimos e monumentos das cidades (Orangotango, 2018). Estes são alguns poucos exemplos, mas penso que já fornecem um quadro do quanto é pertinente entender as geografias que estes movimentos e mapeamentos propõem e como isso pode ampliar as noções de cartografia na Geografia.

Entrevistador: Você prefere o termo “cartografias” a “cartografia” – plural versus singular. Como você imagina uma cartografia escolar multivocal?

Gisele Girardi: Penso que a partir das questões até aqui respondidas seja difícil pensar em uma única cartografia. Mas, vamos tentar colocar alguma ordem aqui. A Cartografia (letra maiúscula) enquanto um campo disciplinar, ou uma ciência autônoma, pode abarcar muitos debates e proposições. Rob Kitchin fez, em 2014, um interessante panorama de como, nos, então, últimos 40 anos, o debate sobre a cartografia na Geografia transitou de uma perspectiva de formalização matemática até o debate sobre a pós-representação, debate que permanece atual e demonstra conexões entre as questões epistemológicas da Geografia no que se refere aos mapas e mapeamentos (Kitchin, 2014). Na contemporaneidade, denomina-se “Cartografia crítica” o campo da ciência cartográfica dedicado às questões teóricas, filosóficas, éticas, estéticas, políticas, epistêmicas e similares no interior das práticas cartográficas, como apontaram Crampton e Krygier (2006). Por aí já podemos pensar que, em si, o campo disciplinar da Cartografia já é plural e não demandaria ser grafada com “s” no final. Porém, a palavra cartografia (letra minúscula) tem sido apropriada e utilizada em contextos muito diferentes e nem sempre em associação ao campo disciplinar de Cartografia (letra maiúscula). David Sperling (2016) tem uma expressão que acho brilhante para isso que é “o campo ampliado das práticas cartográficas”. A palavra cartografia é, por vezes, utilizada como sinônimo de mapeamento, às vezes para valorizar politicamente a ação de mapeamento (que é o caso do rótulo Nova Cartografia Social); em outras vezes é utilizada, assim como o termo mapeamento, como metáfora de compreensão de contextos mais amplos e complexos ou multidimensionais (que é o caso da “Cartografia simbólica do direito”, de Boaventura de Souza Santos, 1988)[6]; nos campos da psicologia clínica e da educação é entendida como analítica de processos, como já mencionei (articulada a termos como “cartografia sentimental”, “cartografia afetiva” e similares); nas artes, cartografia ganha outros tantos contornos, podendo indicar o tanto o mapa como matéria quanto o processo de pensar a espacialidade como processo de criação artística (como nos mostram os escritos da artista Catherine D’Ignazio, também conhecida como kanarinka, 2009)[7]. Não penso que seja bom desconsiderar esta riqueza e colocar o termo no plural significa isso. Os usos do termo “cartografia” são tão variados e diversos, são tão ricos e estão em tão grande agitação o que me parece ser um indício forte de que é um campo prenhe de vida e de possibilidade de emergência de novos modos de estar no mundo.

Na escola, a cartografia já é multivocal. Talvez ainda não o seja no ensino de Geografia. É preciso, então, um esforço grande da comunidade geográfica envolvida com a educação (de modo amplo e não somente com o “ensino de”) em ler estas variadas forças sociais que se apropriam de mapas e conversar sobre quais seriam – face aos necessários, e cada vez mais necessários, recortes de temas para caber nos currículos escolares, se é melhor que os currículos tragam como indicações de conteúdo o bloco-diagrama ou o mapeamento participativo; o estado como fundo de mapa ou outras territorialidades; o direito de mapear ou o mapa com regras fixas. Prefiro sempre o “e” ao “ou”, pois penso que binarismos não têm produzidos bons efeitos no mundo. Mas, frente a uma necessidade de escolhas, talvez escolher o que amplia possibilidades seja mais benéfico às gerações futuras.

Referências

CRAMPTON, Jeremy W.; KRYGIER, John. An introduction to critical cartography. ACME: An international e-journal for critical geographies, [s. l.], v. 4, n.1, p.11-33, 2006.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Ed. 34, 1995. v. 1.

DUARTE, Ronaldo Goulart. Educação geográfica, cartografia escolar e pensamento espacial no segundo segmento do ensino fundamental. 2016. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

GIRARDI, Gisele. Para que a cartografia escolar mude sem ficar a mesma coisa. História, Natureza e Espaço, [Duque de Caxias], v. 12, n. 1, p. 1-20, 2023.

HARVEY, David. Space as a keyword. In: CASTREE, Noel; GREGORY, Derek (org.) David Harvey: a critical reader. Malden e Oxford: Blackwell, 2006. p. 270-294.

KITCHIN, Rob; PERKINS, Chris; DODGE, Martin. Thinking about maps. In: KITCHIN, Rob; PERKINS, Chris; DODGE, Martin (eds.) Rethinking maps. London: Routledge, 2009. p. 1-25.

KITCHIN, Rob. From mathematical to postrepresentational understandings of cartography: forty years of mapping theory and praxis in Progress in Human Geography. Progress in Human Geography, [s. l.], p. 1-7, 1 Dec. 2014. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0309132514562946. Acesso em: 01 mar. 2025.

KOLLEKTIV Orangotango (ed.). This is not an atlas: a global collection of counter-cartographies. Bielefeld: Transcript Verlag, 2018.

MASSEY, Doreen. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Learning to think spatially: GIS as a support system in the K-12 curriculum. Washington: National Research Council Press, 2006.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. [Washington, DC]: UN, 2013.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Washington, DC: ONU, 1948.

SPERLING, David Moreno. Você (não) está aqui: convergências no campo ampliado das práticas cartográficas. Indisciplinar, [s. l.], v. 2, p. 77-92, 2016.

WOOD, Denis. Cartography is dead (Thank god!). Cartographic Perspectives, [s. l.], n. 45, p. 4-7, 2003.