![]() Conhecimento ecológico local sobre aspectos

reprodutivos de acari (Pterygoplichthys pardalis) na várzea do Baixo

Amazonas, Pará, Brasil[i]

Conhecimento ecológico local sobre aspectos

reprodutivos de acari (Pterygoplichthys pardalis) na várzea do Baixo

Amazonas, Pará, Brasil[i]

Ericleya Mota Marinho Lima[ii]

Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente (SAPOPEMA)

Santarém - PA, Brasil

lattes.cnpq.br/3358737086657204

Wandicleia Lopes de Sousa[iii]

Universidade Federal do Oeste do Pará

Alenquer - PA, Brasil

lattes.cnpq.br/5541085219459105

Renan Luís Queiroz Rocha[iv]

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará

Belém - PA, Brasil

lattes.cnpq.br/5375255892233227

Tony Marcos Porto Braga[v]

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

Santarém – PA, Brasil

lattes.cnpq.br/0529014960966788

David Gibbs McGrath[vi]

Earth Innovation Institute, Berkeley, USA

Berkeley - CA, EUA

lattes.cnpq.br/4373475491613670

Conhecimento ecológico local sobre aspectos reprodutivos de acari (Pterygoplichthys pardalis) na várzea do Baixo Amazonas, Pará, Brasil

Resumo

No Baixo Amazonas, a espécie Pterygoplichthys pardalis, popularmente conhecida como acari, é uma das dez principais espécies das pescarias comerciais de pequena escala na região. O objetivo deste estudo foi descrever e analisar o conhecimento ecológico local dos pescadores referente aos aspectos reprodutivos do acari na várzea do Baixo Amazonas. Para a obtenção de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os pescadores, cujo roteiro era composto por perguntas que abordavam aspectos pessoais, experiências e relações sociais da pesca, bem como aspectos reprodutivos do acari, como período e local de desova, cuidado parental, entre outros. Foram ainda realizadas amostragens de espécimes de acari para as análises da biologia reprodutiva. Os pescadores demonstraram possuir um conhecimento refinado sobre a reprodução do acari, comparável ao conhecimento científico encontrado na literatura. Os pescadores apontaram o período de desova do acari com início na seca (novembro), se estendendo até a enchente (fevereiro). Isso também foi evidenciado através das análises biológicas, quando foram analisadas 350 gônadas de fêmeas de acari, sendo observada a maior frequência de fêmeas maduras no período de seca e as maiores frequências de fêmeas desovadas registradas no período subsequente (enchente). A determinação do período reprodutivo, através das análises biológicas, aliada ao conhecimento dos pescadores, sugerem a necessidade de ajustes no período oficial de defeso do acari, com vistas a proteger os meses de grande intensidade reprodutiva da espécie. Tais resultados contribuem para o reconhecimento da importância das comunidades tradicionais e de seus conhecimentos, os quais devem ser incorporados ao conjunto de informações técnico-científicas disponível para subsidiar as políticas públicas conservacionistas e o manejo pesqueiro regional.

Palavras-chave: pesca artesanal; planície inundável; biologia reprodutiva.

Local ecological knowledge about reproductive aspects of acari (Pterygoplichthys pardalis) in the Lower Amazon floodplain, Pará, Brazil

Abstract

In the Lower Amazon, the species Pterygoplichthys pardalis, popularly known as acari, is one of the ten main species in small-scale commercial fisheries in the region. The objective of this study was to describe and analyze the local ecological knowledge of fishermen regarding the reproductive aspects of acari in the Lower Amazon floodplain. To obtain data, semi-structured interviews were conducted with the fishermen, the script for which consisted of questions that addressed personal aspects, experiences and social relationships of fishing, as well as reproductive aspects of the acari, such as spawning period and location, parental care, among others. Sampling of acari specimens was also carried out for reproductive biology analyses. The fishermen demonstrated that they had refined knowledge about acari reproduction, comparable to the scientific knowledge found in the literature. The fishermen pointed out the acari spawning period starting in the dry season (November) and extending until the flood season (February). This was also evidenced through biological analyses, where 350 gonads of female acari were analyzed, with the highest frequency of mature females observed in the dry period and the highest frequencies of spawned females recorded in the subsequent period (flood). The determination of the reproductive period, through biological analyses, combined with the knowledge of fishermen, suggests the need for adjustments to the official closed season for the acari, with a view to protecting the months of high reproductive intensity of the species. These results contribute to the recognition of the importance of traditional communities and their knowledge, which must be incorporated into the set of technical-scientific information available to support conservationist public policies and regional fisheries management.

Keywords: artisanal fishing; floodplain; reproductive biology.

Introdução

O conhecimento tradicional, também denominado de conhecimento ecológico local (CEL), tradicional ou indígena, refere-se ao conhecimento singular e local, que existe dentro das condições específicas de moradores de uma área geográfica particular e que representa gerações de experiências e crenças de grupos ou indivíduos sobre o seu ambiente e os recursos naturais que utilizam dentro de fronteiras geralmente bem definidas (Berkes et al., 2000; Diegues; Arruda, 2001).

O uso dos recursos naturais pode ser estudado com diversas abordagens sob a perspectiva da etnociência, buscando compreender as diversas formas de uso do ambiente natural pelo homem (Marques, 2001). Na pesca, o entendimento dessas interações pode contribuir para a conservação da biodiversidade e manejo dos recursos pesqueiros, fornecendo informações importantes para o delineamento de propostas de gestão e ordenamento mais compatíveis com as realidades das comunidades locais (Seixas; Berkes 2003; Silvano; Begossi 2012; Silvano et al., 2023).

Diversos trabalhos demonstram que os pescadores apresentam um conjunto vasto de conhecimentos empíricos relacionados à bioecologia de espécies ícticas, como a reprodução, alimentação, predação, migração, às práticas de captura e as influências de fatores ambientais na produção pesqueira (Dutra et al., 2023; Furtado et al., 2023; Lemos et al., 2023; Nunes et al., 2019; Pereyra et al., 2023; Pereira et al., 2021; Silva; Braga, 2017; Serrão et al., 2019; Silvano; Hallwass, 2020; Truchet et al., 2022).

No Baixo Amazonas, área que se estende ao longo do rio Amazonas, do limite entre os estados do Pará e Amazonas até a foz do Rio Xingu, a espécie Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) também conhecida popularmente como acari, é uma das principais registradas nos desembarques dos portos da região (Tomé-Souza et al., 2007; Veneza et al., 2023).

Importante comercialmente, o acari tem o período da sua reprodução protegido pela Instrução Normativa nº 22 de 04 de julho 2005, do Ministério do Meio Ambiente, conhecida como o defeso da espécie. Essa Instrução Normativa proíbe anualmente no período de 1º de dezembro a 30 de março, a pesca, o transporte, a comercialização e o armazenamento do acari nos municípios ao longo do Rio Amazonas, no estado do Pará.

O acari é uma espécie de água doce que compõe a Ordem Siluriformes e a Família Loricariidae. Exibe comportamento predominantemente sedentário, ou seja, não realiza migrações entre os ambientes aquáticos, seja para fins de alimentação ou de reprodução, e habita preferencialmente o fundo de lagos e rios de água branca e clara, locais de substrato mole, composto por lama e detritos (Santos et al., 2006; Soares et al., 2008). O acari é detritívoro, se alimenta de matéria orgânica particulada e microrganismos associados, como algas, protozoários, fungos e bactérias (Yossa; Araújo-Lima, 1998).

A espécie usufrui ainda de respiração aérea acessória, processada através do estômago, que tem formato de “U” com paredes extremamente finas e ricamente vascularizadas na porção posterior. Por ser um órgão respiratório acessório, o estômago não retém o alimento, sendo apenas uma passagem para o intestino longo e enovelado. Em ambientes aquáticos bem oxigenados, o acari tem respiração totalmente branquial, mas onde oxigênio é escasso, ele vem à superfície para respirar o ar atmosférico (Brauner; Val, 1996; Val, 1995).

Fora d’água e com o corpo umedecido, o acari pode passar cerca de dois dias vivo (Santos et al., 2006). Quanto à reprodução, ocorre entre a seca, outubro, e meados da enchente, em março (Nascimento, 2004). Apresenta desova total, fecundação externa e no período reprodutivo constrói ninhos em tocas no fundo ou nos barrancos de rios e lagos ( Mendel et al., 2002; Neves; Ruffino, 1998).

Na cidade de Santarém, Lima et al. (2022) demonstraram que o acari é um peixe de excelente aceitação no mercado local, visto a grande frequência com que os consumidores costumam adquiri-lo para a alimentação. Além da comercialização do peixe in natura, o acari também é comercializado em forma de farinha de peixe para consumo humano, conhecida popularmente como piracuí, a qual é produzida artesanalmente em comunidades ribeirinhas (Braga et al., 2020; Lima et al., 2019). Nas áreas de várzea do Baixo Amazonas, o acari é uma das espécies mais abundantes nas capturas realizadas pelos pescadores ribeirinhos, o que revela a importância de tal espécie para a segurança alimentar e para a geração de renda dos moradores locais (Castello et al., 2013; Hallwass; Silvano, 2015; Lima et al., 2019).

Alguns trabalhos, como de McGrath et al. (2004) e McGrath e Castello (2015), reconhecem que as estratégias de manejo da pesca realizadas pela população ribeirinha a partir do conhecimento ecológico local de pescadores podem ter êxito. Isso contribui para as discussões e negociações entre os diversos atores do setor pesqueiro, permitindo que esse conhecimento seja incorporado ao conjunto de informações técnico-científicas disponível para subsidiar as políticas públicas de manejo da pesca com melhores chances de sustentabilidade (Berkers et al., 2000; Silvano et al., 2008; Doria et al., 2008).

Assim, o objetivo deste estudo foi descrever e analisar o conhecimento ecológico local dos pescadores referente aos aspectos reprodutivos do acari na várzea do Baixo Amazonas e suas implicações para o manejo, buscando responder à seguinte questão norteadora: Como o conhecimento ecológico local dos pescadores sobre o acari pode ser aplicado em um sistema de manejo sustentável da espécie na região do Baixo Amazonas?

Material e métodos

O presente estudo foi desenvolvido em comunidades de várzea do Baixo Amazonas. As etapas metodológicas foram estruturadas para responder ao objetivo proposto, combinando abordagens quantitativas e qualitativas. Inicialmente, procedeu-se à caracterização da área de estudo, seguida pela definição das técnicas de amostragem e instrumentos utilizados para coleta e análise de dados primários. As atividades foram realizadas com a participação de comunidades locais, considerando protocolos éticos em pesquisas com seres humanos.

Área de estudo

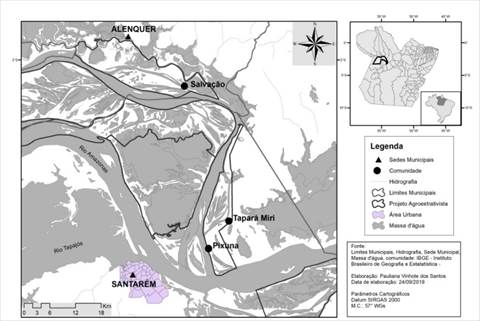

Este estudo foi realizado em três comunidades de várzea do Baixo Amazonas/Pará, nomeadamente Pixuna do Tapará e Tapará Miri, localizadas no município de Santarém, e a Comunidade Salvação, localizada no município de Alenquer (Figura 1).

Figura 1 - Localização da área de estudo

Fonte: Elaborado por Pauliana Vinhote dos Santos, 2019.

As planícies inundáveis de água branca, também chamadas de várzea, componentes dos ecossistemas aquáticos amazônicos, são caracterizadas por águas levemente alcalinas, alta produtividade primária, alta turbidez, resultante de cargas suspensas de sedimentos e alta biodiversidade e biomassa aquática (McClain et al., 2001). Essas características, juntamente com a heterogeneidade dos habitats e do pulso de inundação, justificam a elevada disponibilidade de recursos pesqueiros (Isaac; Barthem, 1995). As espécies de peixes disponíveis para a captura variam ao longo do ano, em função da dinâmica do pulso de inundação (Furtado et al., 2023).

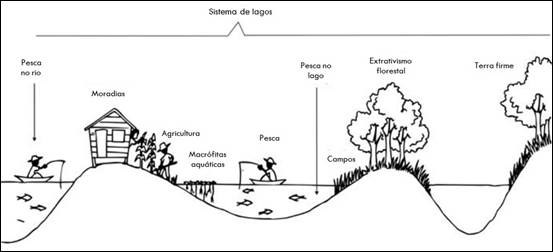

A paisagem da várzea é composta por quatro principais zonas ecológicas que são utilizadas de modo diferente entre os moradores, são elas: os canais, as restingas, os campos naturais e os lagos (Figura 2). Os canais são rios e riachos de livre acesso, usados para o transporte e para a pesca comercial. As restingas por sua vez, são os terrenos mais elevados que margeiam os canais onde se localizam as casas e onde se desenvolve a atividade agrícola. Os campos naturais ocupam a zona entre as restingas e os lagos, sendo usados como área de pastagem natural. Os lagos são utilizados tanto para a pesca comercial, quanto para a pesca que objetiva o consumo das famílias (McGrath et al.,1993).

Os moradores dessas áreas, conhecidos como ribeirinhos, têm um modo de vida adaptado às condições do ambiente e combinam diferentes atividades produtivas ao longo do ano, de acordo com a dinâmica do rio (Junk et al., 2020; McGrath et al., 2020). Na várzea do Baixo Amazonas, o regime fluvial consiste em quatro estações (enchente, cheia, vazante e seca) que apesar da sua previsibilidade, o período e a duração de cada uma varia a cada ano, sendo que o nível baixo dos rios é atingido em novembro/dezembro e o pico mais alto em maio/junho com média de aproximadamente sete metros (Junk et al., 2013).

Figura 2 - Ambientes e uso da terra na várzea do Baixo Amazonas

Fonte: Elaborado por McGrath et al., 2008.

Coleta e análise dos dados

Para o acesso ao conhecimento ecológico local dos pescadores sobre a reprodução do acari, foram feitas entrevistas semi-estruturadas, pois esse método combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada (Minayo, 2009). O roteiro das entrevistas era composto por perguntas que abordavam aspectos pessoais, como nome e idade, experiências na pesca, como tempo de prática na pesca, além de aspectos reprodutivo do acari, tais como o período e local de reprodução, cuidado parental, entre outros.

As entrevistas foram realizadas individualmente com pescadores experientes, com no mínimo 15 anos de experiência na atividade como em Doria et al. (2008). Os entrevistados foram selecionados inicialmente a partir da indicação da liderança da comunidade e fez-se o uso da técnica denominada “bola de neve” que consiste em solicitar, ao final de cada entrevista, que o informante indique um ou mais pescadores de sua comunidade que sejam os mais experientes e que tenham a pesca como uma das suas principais atividades (Bailey, 1982).

Os dados relacionados ao perfil dos pescadores, como idade e tempo de prática na atividade pesqueira, foram armazenados em planilhas eletrônicas e analisados através da estatística descritiva, com cálculo de frequência relativa e medida de tendência central (Morettin; Bussab, 2010).

Os demais dados das entrevistas foram avaliados por meio da técnica de análise de conteúdo, que incluiu a categorização das respostas. Essa análise é um procedimento de agrupar elementos, ideias ou expressões considerando a parte comum existente entre eles sendo classificado por semelhança ou analogia, segundo critérios previamente estabelecidos ou definidos no processo (Moraes, 1999).

As informações obtidas sobre os aspectos reprodutivos do acari foram ainda analisadas utilizando uma abordagem emicista/eticista, sempre que possível, por meio da elaboração de tabelas de cognição comparada, na qual trechos das entrevistas registradas são comparados com trechos da literatura científica referentes ao bloco de informação mencionada, como em Costa-Neto e Marques (2000), Moura e Marques (2007) e Braga e Rebêlo (2017).

Antes da entrevista, o entrevistado foi informado sobre os objetivos e a lisura da pesquisa e do seu anonimato na divulgação das informações fornecidas. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos da Universidade do Estado do Pará, mediante o parecer favorável nº 3.271.911.

Além das entrevista, foram feitas amostragens de espécimes de acari nas três comunidades para obtenção de dados biológicos para a determinação do período reprodutivo. Tais dados foram amostrados entre o período de setembro de 2018 a abril de 2019, contemplando os períodos da sazonalidade característica da região (enchente, cheia, vazante e seca).

Fez-se necessária para a determinação do período reprodutivo, a identificação do sexo de cada indivíduo, a partir de uma incisão ventral para exposição das gônadas e, por análise macroscópica, foi feita a identificação dos estádios de maturação gonadal das fêmeas, sempre pelo mesmo observador durante todo o período de amostragem. Os estádios foram adaptados segundo Vazzoler (1996), Agudelo et al. (2000) e Núnez e Duponchelle (2009), indicando quatro fases, a saber: imaturo (A), em maturação (B), maduro (C) e desovado (D). Essa classificação seguiu avaliações macroscópicas quanto à coloração, o tamanho, a presença de ovócitos, a estrutura (rígida ou flácida), a vascularização, entre outras características.

O período reprodutivo foi determinado através dos métodos de variação temporal da frequência dos estádios de maturidade gonadal (Vazzoler, 1996). Esse método calculou a frequência relativa por período (enchente, cheia, vazante e seca) das fêmeas em relação ao número de fêmeas coletadas em cada estágio de maturidade, considerando-se os indivíduos coletados em cada estádio de maturação por período como 100%.

Resultados e discussão

O perfil dos pescadores foi obtido a partir

de um total de 56 entrevistas, sendo que 15 foram realizadas na Comunidade Tapará Miri, 17 na

Comunidade Pixuna e 24 na

Comunidade Salvação. A idade dos entrevistados variou

de 25 a 77 anos, com média de 46,37 (± 12,96) anos.

Estes iniciaram suas atividades na pesca com idade média de 13,82 (± 6,22) anos

e desenvolvem a atividade por em

média 32,57 (± 11,89) anos.

Isso pode evidenciar que os pescadores indicados como sendo especialistas, de fato possuem conhecimento sobre a pesca devido à elevada média de idade e de experiência na atividade. Geralmente, a pesca representa a principal atividade econômica e de subsistência para esses pescadores, por isso apresentam longo tempo de dedicação a esse exercício, característica que pode ser constatada em outros estudos (Braga et al., 2020; Cardoso; Freitas, 2012; Hallwass et al., 2019).

De acordo com a compreensão dos eventos referentes à reprodução do acari, todos os pescadores entrevistados relacionaram o período de desova da espécie com

a variação do nível do rio, sendo o período da desova apontado como tendo início ainda na seca e se estendendo até a enchente. Além disso, destacaram que é uma espécie que realiza desova no lago. Foram ainda unânimes em afirmar que o acari constrói “ninho” ao cavar buracos para realizar a desova que acontece apenas uma vez por ano. Observação semelhante é citada pelos pescadores do Assentamento Agroextrativista Atumã em Alenquer, no Pará (Corrêa et al., 2019).

Os lagos foram indicados como os locais de desova da espécie. Segundo os relatos neste estudo, os acaris se reúnem todos os anos para cavar buracos nas margens dos lagos em locais bem rasos (meio metro) no período da seca, em meados de outubro, nas áreas onde a “terra é mais dura”, como se observa neste relato “eles (acaris) fazem os buracos na beirada do lago aonde a terra fica dura, lá que eles vão cavar, onde a terra é mole eles não cavam não” (Sr. G. 66 anos, Comunidade Salvação).

Para os pescadores, os acaris machos são os responsáveis pela escavação e usam a cabeça e a boca para cavar buracos profundos de quase um metro de comprimento para posteriormente realizar a desova. Relataram que várias vezes capturaram acaris machos próximos a essas áreas de reprodução (conhecidas por tabuleiros) com a cabeça e a boca machucadas, sugerindo que esses machucados eram ocasionados pelo esforço que o peixe faz para cavar os buracos, como pode ser observado no relato do Sr. D, 47 anos, morador da Comunidade Salvação “eles (acaris) cavam com a cabeça e com a boca, porque quando a gente pega eles, eles tão com a boca toda ferida.”

As espécies sedentárias, como o acari, geralmente completam todo seu ciclo reprodutivo em lagos ou áreas alagadas. A maioria dos representantes desse grupo apresenta hábitos reprodutivos complexos, os quais incluem o cortejo, a construção de ninhos e cuidados à prole Santos et al. (1991). A construção de ninhos pelo acari já é registrada na literatura; ele constrói os ninhos ao cavar buracos em forma de túneis com média de um metro de comprimento, nas margens de lagos e em barrancos de igarapés (Mendel et al., 2002; Santos et al., 2006). Esse tipo de comportamento do acari foi lembrado pelos pescadores como algo diferencial da espécie, o que demonstra que de fato possuem conhecimentos sobre esse aspecto.

A seleção do tipo de substrato pelo acari, onde o ninho será construído para a deposição dos gametas, conforme relatado pelos pescadores “onde a terra é mais dura”, determina um estilo reprodutivo (Balon, 1984). Dentre as espécies que selecionam o substrato, o macho é quem promove a limpeza do substrato de reprodução antes de atrair a fêmea para ali desovar (Vazzoler, 1996). Então é provável que o macho da espécie estudada seja o responsável pela escavação dos ninhos, como apontaram os relatos dos entrevistados.

Quando questionados sobre algum indicador do período de desova, os pescadores declararam que a mudança na turbidez da água das margens dos lagos é o indicativo de que o peixe começou a cavar os buracos para depois realizar a desova “quando ele (acari) começa a cavar assanha bem a água, a água fica bem suja de barro” (Sr. G, 56 anos, Comunidade Tapará Miri). A identificação das áreas de desova com o auxílio do etnoconhecimento e a consequente proteção dessas áreas pode contribuir para a reposição populacional e manutenção dos estoques da espécie, sendo fundamental para a sustentabilidade das pescarias.

Para a maioria dos entrevistados, o acari não apresenta cuidado parental. Eles associaram esse cuidado somente após o nascimento dos filhotes, como versa o seguinte relato de um pescador: “pra mim o acari não cuida dos filhotes, eu nunca vi, o pirarucu a gente vê que ele tá cuidando dos filhotes, cará-açu, tucunaré, essas espécies aí a gente vê, o aruanã, todos eles, mas o acari não cuida não, por que a gente vê no lago aquele monte de gitinhos (pequenos) boiando só eles, sem os pais” (Sr. W, 53 anos, Comunidade Salvação).

Porém, alguns entrevistados afirmaram que os pais cuidam dos ovos no buraco até “nicarem”, isto é, até à fase de eclosão das larvas, o que revela que alguns pescadores prestam mais atenção em detalhes desse comportamento do que outros. Essa heterogeneidade é comumente percebida nos estudos de etnoicitiologia, pois os pescadores observam os eventos biológicos e ecológicos dos peixes de forma variada dependendo das habilidades empregadas nas capturas (Johannes et al., 2000).

O cuidado parental de peixes envolve diferentes comportamentos, tais como a construção, a manutenção e a defesa do ninho; a ventilação dos ovos com a boca ou nadadeiras para aumentar a oxigenação; a limpeza e a remoção dos ovos mortos; o carregamento dos ovos ou larvas na boca ou câmara branquial; e a ajuda na captura de comida. Apesar de aumentar a sobrevivência da cria, esse comportamento acarreta alguns custos para o guardião, como o aumento da exposição a predadores e a restrição do deslocamento e da alimentação (Helfman et al., 1997). Isso reforça a necessidade de haver um cuidado diferenciado com as áreas onde os ninhos estão localizados, para assegurar o sucesso reprodutivo da espécie.

De acordo com Vazzoler (1996), um dos tipos de cuidados que os peixes podem dispensar à prole, se refere àquele em que as espécies cuidam dos ovos e embriões até que ocorra a eclosão das larvas. O acari é umas dessas espécies sendo esse comportamento bem observado por alguns pescadores. De acordo com Marcucci et al. (2005), entre os loricarídeos, as espécies que exercem algum tipo de cuidado parental protegem os ovos em ninhos ou cavidades, ou os carregam na superfície corporal. A maioria dos entrevistados talvez não reconheça que o acari apresenta cuidado parental, pois associam esse comportamento à presença dos pais perto dos filhotes após a eclosão, como retratado na frase “nunca vi os pais andando com os filhos” (Sr. Walter, 53 anos, Comunidade Salvação).

Quanto à fecundidade, os pescadores foram unânimes em afirmar que o acari produz muitos filhotes como retratado na frase “acho que ele produz mais de mil” (Sr. R, 42 anos, Comunidade Tapará Miri), sendo ainda possível saber se durante o ano foram produzidos muitos filhotes, pois muitos acaris pequenos são vistos saindo das áreas alagadas, locais onde os filhotes crescem e se desenvolvem (berçário), e retornando aos lagos no período da vazante.

A fecundidade é um dos pontos mais importantes a ser considerado na biologia reprodutiva e estudos sobre este fator apontam que o acari tem fecundidade em torno de 1.000 a 5.000 ovócitos (Neves; Ruffino, 1998; Santos et al., 2006; Soares et al., 2008). Esses valores são relativamente baixos quando comparados às taxas de fecundidade da maioria dos peixes amazônicos de pequeno porte e, alguns dados conhecidos dão conta de 10.000 a 100.000 ovócitos para algumas espécies de anostomídeos e hemiodontídeos (Santos; Ferreira, 1999, p. 364). Os peixes migradores são altamente fecundos enquanto os sedentários desovam um número bem menor por desova (Barthem; Fabré 2004).

As ações antrópicas, como a pesca desordenada e a degradação do habitat, geralmente têm um impacto adverso na reprodução dos peixes. A pesca, por exemplo, pode levar a um tamanho reprodutivo menor ou a uma idade mais jovem na maturação por meio de compensação biológica (Trippel, 1995), enquanto a degradação do habitat pode limitar as áreas de desova necessárias para a reprodução bem-sucedida dos peixes (Barthem et al., 2019). Dessa forma, compreender características reprodutivas específicas de peixes é fundamental para estabelecer e avaliar estratégias de conservação e manejo.

Os pescadores entrevistados demonstraram possuir um apurado conhecimento sobre a os aspectos reprodutivos do acari, sendo esse conhecimento condizente com os dados disponíveis na literatura ictiológica científica (Quadro 1). Isso revela que o conhecimento do pescador pode ser de fundamental importância para a elaboração nas estratégias de manejo do acari na região.

Quadro 1 - Cognição comparada referente aos aspectos reprodutivos do acari citados pelos pescadores da várzea do Baixo Amazonas

|

Aspecto

|

Citação dos pescadores |

Citação da literatura |

|

Período de desova |

“é na seca que ele começa a desovar. Em novembro você pode ir no lago que eles já tão no buraco pronto pra desovar” (Sr. A, 49 anos, Comunidade Salvação). |

O acari é uma das poucas espécies amazônicas que desovam no período de seca dos rios (Ferreira et al., 1999). |

|

Local de desova |

“o acari não é que nem os outros peixes que saem de dentro do lago pra desovar, que outro peixe como a curimatá, ela sai de dentro do lago e ela vara pro Amazonas (rio), depois que ela desova e tira os filhos aí ela volta de novo (para o lago), e o acari não, ele desova no lago mesmo” (Sr. M, 61 anos, Comunidade Salvação). |

As espécies sedentárias, tais como o pirarucu e o acari desovam em lagos (Barthem; Fabré, 2004). |

|

Tipo de desova |

“Ele faz só uma desova, que eu conheço é só uma vez no ano” (Sr. N, 53 anos, Comunidade Salvação). |

A desova do acari ocorre uma vez no ano (Neves; Ruffino, 1998; Barthem; Goulding, 2007). |

|

Etologia |

“o acari é um dos peixes que eu já vi que ele produz diferente, os outros peixes não cava buraco na terra, ele cava, entra no buraco e deixa a ova lá no fundo da terra, cava buraco que é pra mais de braça” (Sr. G, 66 anos, Comunidade Salvação). |

Seus ovos são grandes sendo depositados no fundo dos lagos, em buracos cavados pelos reprodutores (Ferreira et al., 1998). |

|

Cuidado parental |

“o acari só cuida dos filhos na época do chocado, até nicarem (eclodirem), e eu acho que é o pai que cuida, pra mim não é a mãe que fica lá dentro (do buraco) cuidando” (Sr. L. 67 anos, Comunidade Pixuna). |

Esta espécie (acari) cuida da ninhada até a eclosão das larvas (Santos et al., 2006). |

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Os dados das entrevistas sobre a determinação do período de desova do acari, quando combinados com os dados das análises biológicas, revelaram concordância entre o conhecimento ecológico local dos pescadores e o conhecimento da biologia reprodutiva da espécie, como descrito mais adiante.

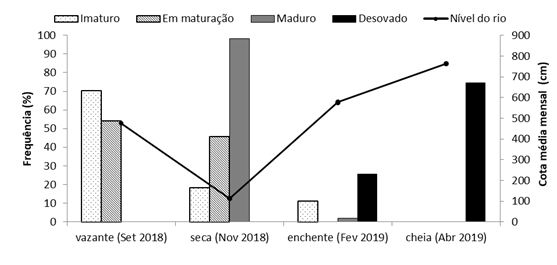

Durante o período de amostragem foram analisadas 350 gônadas das fêmeas de acari. A avaliação macroscópica dos ovários permitiu constatar a presença de indivíduos nos quatro estádios maturacionais: imaturo (A), em maturação (B), maduro (C) e desovado (D). A escala macroscópica utilizada para definir os estádios gonadais das fêmeas demonstrou o desenvolvimento gonadal no ciclo reprodutivo do acari fornecendo dados para indicar o período reprodutivo da espécie na região.

De acordo com Vazzoler (1996), a determinação do período de desova de uma espécie através da variação temporal dos estágios de maturidades das gônadas é feita a partir da identificação do período que apresenta a maior frequência de indivíduos com gônadas no estádio maduro, sendo este seguido pelo de maior frequência de indivíduos com gônadas no estádio desovado. A partir dessa informação, é possível inferir neste estudo que o período de desova do acari na área estudada ocorre entre a seca e a enchente, pois a maior frequência de fêmeas maduras foi observada nesse período, sendo as maiores frequências de fêmeas desovadas registradas logo em seguida (Figura 3).

Figura 3 - Variação sazonal dos estádios de maturidade gonadal de fêmeas de acari da várzea do Baixo Amazonas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Os resultados deste estudo evidenciam que o período reprodutivo do acari se diferencia da maioria dos peixes tropicais de água doce. O período de subida das águas é o mais favorável para a desova dos peixes por proporcionar uma maior oferta de abrigo e alimento para os filhotes, garantindo a sobrevivência do maior número possível de descendentes (Lowe-McConnell, 1999; Saint-Paul et al., 2000). Porém, os resultados deste estudo indicam que o acari inicia sua reprodução ainda na seca se estendendo até a enchente, ou seja, a elevação do nível do rio não parece ser o principal desencadeador da sua desova.

Estudos sobre a reprodução de alguns loricarídeos evidenciam que as altas taxas de temperatura influenciam fortemente a desova (Quero et al., 2004). Bruschi et al. (1997) observaram Loricariichthys anus desovando no verão na lagoa Emboaba no Rio Grande do Sul, coincidindo com as taxas mais altas de temperatura. Querol et al. (2002), estudando Loricariichthys platymetopon e Melo e Querol (1995) estudando Loricariichthys anus, observaram que de um modo geral, as condições crescentes de temperatura estão ligadas ao período de maior atividade reprodutiva dessas espécies. É possível que a temperatura seja um dos fatores determinantes na desova do acari na área de estudo, uma vez que a região apresenta as mais altas taxas de temperatura ao longo do ano no período da seca (Silva et al., 2018).

Ao estudar o ciclo reprodutivo de fêmeas de Hipostomus commersonii em um reservatório no estado do Paraná, Agostinho et al. (1991) identificaram que essa espécie alcança sua maturação sexual efetiva entre os meses de agosto e outubro, influenciada pela ocorrência de temperaturas mais elevadas e de dias mais longos, enquanto a desova ocorre de novembro a fevereiro. Esses dados são corroborados pelo presente estudo, ao indicar maiores quantidades de indivíduos sexualmente maduros em novembro (seca) e desovados em abril (enchente). Neste aspecto, o impacto da pesca sobre a população tende a ser menor no período da enchente, uma vez que a maioria dos indivíduos sexualmente maduros já terão desovado.

De acordo com Neves e Ruffino (1998), a tática reprodutiva do acari é sazonal, com frequência anual e as evidências mostram que essa espécie possui desova total caracterizada pela maturação uniforme de todos os gametas e sua liberação de uma só vez num intervalo de tempo relativamente curto. A desova total é uma adaptação da espécie às condições ambientais, no sentido de otimizar a liberação dos gametas dentro de um processo sincronizado com a disponibilização de alimento para as larvas e pós-larvas (Fonteles Filho, 2011). A desova do acari no período da seca pode ser justificada pelos cuidados que os reprodutores dispensam aos ovos após a desova, cuja eclosão deve coincidir com a subida das águas para garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento da prole.

O período da desova do acari aqui determinado está em concordância com o conhecimento dos pescadores entrevistados neste estudo, uma vez que eles também apontaram esse mesmo período, entre a seca e a enchente (novembro a fevereiro), como a época de desova da espécie, confirmando com isso que esses pescadores possuem um conhecimento acurado sobre o período reprodutivo do acari. Essas evidências trazem à tona uma discussão importante para o manejo da espécie referente ao seu defeso atual, revelando discordâncias entre pescadores e órgãos gestores quanto ao período oficial do defeso. O defeso é uma medida que visa proteger os organismos aquáticos durante as fases mais críticas de seus ciclos de vida, como a época de sua reprodução (Hoggarth et al., 2006).

O acari, por se tratar de uma espécie de importância pesqueira para a região, tem seu período reprodutivo protegido pela Instrução Normativa nº 22 de 04 de julho de 2005, a qual proíbe anualmente no período de 1º de dezembro a 30 de março, a pesca, o transporte, a comercialização e o seu armazenamento nos municípios ao longo do Rio Amazonas, no estado do Pará (Brasil, 2005). Tal medida de manejo foi questionada pelos pescadores, pois consideram que o período não corresponde à época mais ideal para se proteger a fase de reprodução do acari, necessitando passar por ajustes para que se tenha efetiva proteção dos estoques desovantes. Vale ressaltar que essa percepção partiu dos próprios pescadores no momento das entrevistas, uma vez que eles não foram questionados em relação ao período de defeso.

Para eles, o defeso do acari deve ser iniciado mais cedo do que está proposto na legislação, em novembro, e finalizar também mais cedo, em fevereiro, pois garantem que em março a espécie não está mais desovando, como observado neste seguinte relato “Agora (março) ele tá proibido, né? Mas o pessoal do meio ambiente faz uma coisa errada, eles não conhecem sobre o acari. Eles deviam proibir na época do verão, porque é aí que a gente vê que eles (acaris) já estão no buraco. Nessa época agora (março), a gente pega o acari e não tem nenhum ovado, não era mais pra ele tá proibido porque olha o tempo que ele já desovou. A proibição tem que ser no verão quando eles tão cavando os buracos pra desovar” (Sr. J., 48 anos, Comunidade Salvação).

A elevada concordância constatada através de uma abordagem emicista/eticista entre o conhecimento ecológico do pescador e o conhecimento científico sobre o período reprodutivo do acari reforça as afirmações de que o conhecimento do pescador pode ser utilizado para a compreensão da dinâmica ecológica das espécies e pode subsidiar formas alternativas de gestão baseada na participação das populações locais. As duas metodologias de geração de conhecimento, o científico e o tradicional, mostram-se complementares e, se somadas à efetiva participação dos diversos atores, podem contribuir com o sucesso dos planos de gestão (Albuquerque et al., 2021; Berkes et al., 2001).

Estudos que relacionam os conhecimentos tradicional e científico são importantes para a implementação de uma gestão participativa, que leve em consideração as características e dinâmicas dos ecossistemas aquáticos, bem como a composição da paisagem em cada unidade de manejo. Tais abordagens podem ajudar a evitar a implementação de políticas generalistas, ineficazes para a sustentabilidade dos estoques pesqueiros (Silvano, 2013).

A partir dos resultados aqui apresentados sobre a determinação do período de desova do acari, através das análises biológicas aliado ao conhecimento do pescador, é possível concluir que há necessidade de ajustes no período oficial de defeso da espécie na área de estudo. Esses resultados permitem sugerir que a legislação seja revista considerando antecipar o defeso para o mês de novembro e mantê-lo até fevereiro, com vistas a proteger um dos meses de grande intensidade reprodutiva do acari. Portanto, recomenda-se que os gestores da pesca considerem o papel promissor do conhecimento local dos pescadores para a formulação de políticas pesqueiras mais eficientes.

Além disso, o presente estudo abre uma perspectiva para aprofundar as pesquisas sobre a biologia reprodutiva do acari. Com o auxílio do etnoconhecimento, é possível identificar as áreas de desova e os fatores que levam a espécie a escolhê-las, possibilitanto a implementação de políticas de zoneamento e proteção desses ambientes.

Considerações finais

Este trabalho é inédito em analisar e documentar o conhecimento ecológico local dos pescadores do Baixo Amazonas sobre o acari, espécie que é emblemática para a região. Os resultados aqui apresentados contribuem para o aumento do conhecimento sobre a etnoicitiologia de peixes na Amazônia e podem servir de subsídios para a gestão pesqueira. Esses resultados também contribuem para amplificar a voz dos pescadores locais, levando àqueles que se dispõem a ouvi-los a apreciar cada vez mais o que eles têm a dizer, e eles têm muito a contribuir para a codificação e o enriquecimento do conhecimento científico sobre o tema.

Além disso, o etnoconhecimento dos pescadores aqui documentado pode ajudar a aprofundar a compreensão de outros processos ecológicos do acari, como a etologia, os hábitos alimentares, o uso dos habitats pela espécie, entre outros, possibilitando a implantação de sistemas de manejo que garantam a sustentabilidade e a conservação da espécie.

Referências

AGOSTINHO, Ângelo Antônio; HAHN, Norma Segatti; AGOSTINHO, Carlos Sérgio. Ciclo reprodutivo e primeira maturação de fêmeas de H. commersonii (Valenciennes, 1840) (Siluriformes) no Reservatório Capivari - Cachoeira, PR. Revista Brasileira de Biologia, São Carlos, v. 51, n. 1, p. 31-37, 1991.

ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino, et al. Integrating traditional ecological knowledge into academic research at local and global scales. Regional Environmental Change, [s. l.], v. 1, n. 2, p.1-11, 2021.

BAILEY, Kennety. Methods of social research. New York: Free Press, 1982.

BALON, Eugene. Reproductive guilds of fishes: a proposal and definition. Journal of Fisheries Research Board of Canada, [s. l.], v. 32, n. 6, p. 821-864, 1975.

BARROS, Flávio Bezerra. Etnoecologia da Pesca na Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio-Terra do Meio, Amazônia, Brasil. Amazônica - Revista de Antropologia, Manaus, v. 4, n. 2, p. 286-312, 2012.

BARTHEM, Ronaldo Borges; FABRÉ, Nidía Noemi. Biologia e diversidade dos recursos pesqueiros da Amazônia. In: RUFFINO, M. L. A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia brasileira. Manaus: IBAMA: Provárzea, 2004. p. 17 -62.

BARTHEM, Ronaldo Borges; GOULDING, Michael. Um ecossistema inesperado -Amazônia revelada pela pesca. Belém: Amazon Conservation Association (ACA): Sociedade Civil Mamirauá, 2007. 241 p.

BARTHEM, Ronaldo Borges et al. Bases para a conservação e manejo dos recursos pesqueiros da Amazônia. In: GALÚCIO, Ana Vilacy; PRUDENTE, Ana Lúcia. Museu Goeldi: 150 anos de ciência na Amazônia. Belém: [s. n.], 2019. p. 152-194.

BERKES, Fikret; COLDING, Johan; FOLKE, Carl. Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. Ecological Applications, [s. l.], v. 10, n. 5, p. 1251-1262, 2000.

BRAGA, Tony Marcos; REBÊLO, George Henrique. Traditional knowledge of the fishermen of the Lower Juruá River: understanding the reproductive patterns of the region’s fish species. Desenvolvimento e Meio Ambiente, [Curitiba], v. 40, p. 385-397, 2017.

BRAGA, Tony Marcos Porto; FARIA JUNIOR, Charles Henry; MUNDURUKU, Danilo. Caracterização da atividade pesqueira no município de Jacareacanga, Pará, Brasil. In: BARBOSA, Frederico. Celestino. Biodiversidade, meio ambiente e desenvolvivento sustentável. Piracanjuba: Conhecimento Livre, 2020. p. 35-50.

BRAGA, Tony Marcos Porto et al. Comércio da farinha de peixe (piracuí): um produto de importância econômica para cidade de Santarém, Pará, Brasil / Fish flour trade (piracui): a product of economic importance for the city of Santarém, Pará, Brazil. Brazilian Journal of Development, [s. l.], v. 6, n. 9, p. 72407-72417, 2020.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Instrução normativa n º22, 04 julho de 2005. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Seção 1, Brasília, DF, n. 128, p. 97, 2005.

BRAUNER, Colin; VAL, Adalberto Luís. The interation between O2 e CO2 exchange in the obligate air breather, Arapaima gigas, and the facultative air breather, Liposarcus pardalis. In: VAL, Adalberto Luís; ALMEIDA-VAL, Vera Maria; RANDALL, David John. Physiology and Biochemistry of the fishes of the Amazon. Manaus: INPA, 1996. p. 101-109.

BRUSCHI, Willi Junior et al. Reprodução de loricariichthys anus (valenciennes, 1840) da Lagoa Emboaba, Osório, RS. Revista Brasileira de Biologia, São Carlos, v. 57, n. 4, p. 677- 685, 1997.

CARDOSO, Renato Soares; FREITAS, Carlos Edwar Carvalho. The commercial fishing fleet using the middle stretch of the Madeira river, Brazil. Acta Scientiarum Biological Sciences, [s. l.], v. 34, n. 3, p. 247-253, 2012.

CASTELLO, Leandro et al. Accounting for heterogeneity in small-scale fisheries management: The Amazon case. Marine Policy, [s. l.], v. 38, n. 2013, p. 557-565, 2013.

COSTA-NETO, E. M; MARQUES, J.G.W. Conhecimento ictiológico tradicional e a distribuição temporal e espacial de recursos pesqueiros pelos pescadores de Conde, estado da Bahia, Brasil. Etnoecológica, [s. l.], v. 4, n. 6, p. 56-68, 2000.

CÓRDOBA, Edwin Agudelo et al. Bagres de la Amazonia Colombiana: un recurso sin fronteras. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi). Programa de Ecosistema Acuáticos. Bogotá: Editora Scripto, 2000.

CORRÊA, Juliana Carlena Silva Lins; BRAGA, Tony Marcos Porto, LAURIDO, Sara Fontinelli. Usos de recursos faunísticos pelos moradores da comunidade Boca do Arapiri, Assentamento Agroextrativista Atumã, em Alenquer, Pará, Brasil. Amazônica - Revista de Antropologia, [Manaus], v. 11, n. 2, p. 741-769, 2019.

DIAS, Glenda Katherine de Sousa et al. The consumption of fish by the riverine population of the lower Solimões River, Amazonas, Brazil. Brazilian Journal of Biology, [s. l.], v. 83, n. 5, p. 1-9, 2023.

DIEGUES, Antonio Carlos.; ARRUDA, Rinaldo Sergio Vieira. Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente; São Paulo: USP, 2001.

DORIA, Carolina Rodrigues da Costa et al. Contribuição da etnoictiologia à análise da legislação pesqueira referente ao defeso de espécies de peixes de interesse comercial no oeste da Amazônia Brasileira, rio Guaporé, Rondônia, Brazil. Biotemas, [s. l.], v. 21, n. 2, p. 119-132, 2008.

DUTRA, Márcia Caroline Friedl et al. Fishers’ knowledge on abundance and trophic interactions of the freshwater fish Plagioscion squamosissimus (Perciformes: Sciaenidae) in two Amazonian rivers. Neotropical Ichthyology, [s. l.], v. 21, n. 1, p. 1-21, 2023.

FAO. The state of world fisheries and aquaculture: towards blue transformation. Rome: FAO, 2022. 266 p.

FONTELES FILHO, Antônio Adauto. Oceanografia, biologia e dinâmica populacional de recursos pesqueiros. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2012.

FURTADO, Maura da Silva Costa et al. The hydrological cycle of the Lower Amazon in Brazil determines the variation in local fishing patterns. Fishes, [s. l.], v. 8, n. 371, p. 1-15, 2023.

HALLWASS, Gustavo; SILVANO, Renato Azevedo Matias. Patterns of selectiveness in the Amazonian freshwater fisheries : implications for management. Journal of Environmental Planning and Management, [s. l.], v. 59, n. 9, p. 1537-1559, 2015.

HALLWASS, Gustavo; SCHIAVETTI, Alexandre; SILVANO, Renato Azevedo Matias. Fishers’ knowledge indicates temporal changes in composition and abundance of fishing resources in Amazon protected areas. Animal Conservation, [s. l.], v. 23, n. 1, p. 109-116, 2019.

HELFMAN, Genne; COLETTE, BRUCE; FACEY, Douglas. The diversity of fishes. New York: Blackwell, 1997.

HOGGARTH, Daniel et al. Stock assessment for fishery management: a framework guide to the stock assessment tools of the Fisheries Management Science Programme. Rome: FAO Fisheries Technical Paper, 2006.

ISAAC, Victoria Judith; BARTHEM, Ronaldo Borges. Os recursos pesqueiros da Amazônia brasileira. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Antropologia, Belém, v. 11, n. 2, p. 295-339, 1995.

ISAAC, Victoria Judith et al . Food consumption as an indicator of the conservation of natural resources in riverine communities of the Brazilian Amazon. Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 87, n. 4, p. 2229-2242, 2015.

JOHANNES, Robert; FREEMAN, Milton; HAMILTON, Richard. Ignore fishers’ knowledge and miss the boat. Fish and Fisheries, [s. l.], v. 1, n. 3, p. 257-271, 2000.

JUNK, Wolfgang Johannes et al. Brazilian wetlands: Their definition, delineation, and classification for research, sustainable management, and protection. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, [s. l.], v. 24, n. 1, p. 5-22, 2013.

JUNK, Wolfgang Johannes et al. Manejo e uso múltiplo da várzea: uma síntese. In: JUNK, Wolfgang Johannes; PIEDADE, Maria Tereza Fernandes; Wittmann; SCHÖNGART, Jochen. Várzeas amazônicas: desafios para um manejo sustentável. Manaus: Editora do INPA, 2020. p. 242- 263

LEMOS, Tatiane Almeida.; BRAGA, Tony Marcos Porto.; SILVA, Alanna do Socorro Lima. Conhecimento tradicional dos pescadores artesanais sobre a bioecologia do pirarucu (Arapaima spp.) na microrregião do Tapará, Santarém-Pará-Brasil. Novos Cadernos NAEA, [Belém], v. 26, n. 2, p. 155-177, 2023.

LIMA, Ericleya Mota Marinho; SANTOS, Paulo Roberto Brasil; BRAGA, Tony Marcos Porto.; McGRATH, David Gibbs. A pesca de acari (Pterygoplichthys pardalis) na várzea do Baixo Amazonas, Pará, Brasil: Aspectos estruturais e socioeconômicos. Gaia Scientia, [João Pessoa], v. 13, n. 4, p. 70-85, 2019.

LIMA, Jhonatan Silva; MARINHO, Jaciara da Costa; LIMA, Ericleya Mota Marinho; ATAYDE, Hérlon Mota; FERNANDES, Graciene do Socorro Taveira; BRAGA, Tony Marcos Porto. Critérios envolvidos na aceitação do peixe acari (Pterygoplichthys pardalis) consumido no município de Santarém, Pará, Brasil. Conjecturas, [s. l], v. 22, n. 5, p. 131-145, 2022.

LOWE-MCCONNELL, Rosemary, Helen. Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais. São Paulo: Edusp, 1999.

MARCUCCI, Karen; ORSI, Mário Luis; SHIBATTA, Oscar Akio. Abundância e aspectos reprodutivos de Loricariichthys platymetopon (Siluriformes, Loricariidae) em quatro trechos da represa Capivara, médio rio Paranapanema. Iheringia. Série Zoologia, [s. l.], v. 95, n. 2, p. 197-203, 2005.

MARQUES, José Geraldo. Pescando pescadores: ciência e etnociência em uma perspectiva ecológica. São Paulo: NUPAUB, 2001.

MCCLAIN, Michael; NAIMAN, Robert. Andean influences on the biogeo-chemistry and ecology of the Amazon River. Bioscience, [s. l], v. 58, n. 4, p. 325-338, 2008.

McGRATH, David Gibbs; CARDOSO, Alcilene; SÁ, Elias Pinto. Community fisheries and co-management on the lower Amazon floodplain of Brazil. In: Welcomme, Robin L.; Petr, T. (eds.). Proceedings of the second international symposium on the management of large rivers. Phnom Penh: FAO, 2004. p: 207-221.

McGRATH, David Gibbs et al. Constructing a policy and institutional framework for an ecosystem-based approach to managing the Lower Amazon floodplain. Environment, Development and Sustainability, [s. l.], v. 10, n. 5, p. 677-695, 2008.

McGRATH, David Gibbs; CASTELLO, Leandro. Integrating fishers’ ecological knowledge and the ecosystem based management of tropical inland fisheries: an Amazon case study. In: FISCHER, Johanne et al. (ed.). Fishers’ knowledge and the ecosystem approach to fisheries: applications, experiences and lessons in Latin America. Rome: FAO, 2015. p. 127-148.

McGRATH, David Gibbs et al. Manejo comunitário da pesca no Baixo Amazonas, Estado do Pará. In: JUNK, Wolfgang Johannes et al. Várzeas amazônicas: desafios para um manejo sustentável. Manaus: Editora do INPA, 2020. p. 226-241.

MENDEL, Sylvia Miscow et al. Fatores ambientais associados à localização das tocas de bodós Liposarcus pardalis (Loricariidae) no lago Camaleão, ilha da Marchantaria, Manaus, AM. Manaus: [s. n.], 2002. Relatório de Projeto de Curta Duração.

MINAYO, Maria Cecília de Sousa. Trabalho de campo: contexto de observação, interação e descoberta. In: MINAYO, Maria Cecília de Sousa; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu (eds.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Editora Vozes, 2009. p. 61-77.

MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, [s. l.], v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999.

MORETTIN, Pedro; BUSSAB, Wilton. Estatística básica. São Paulo: Saraiva educação, 2010.

MOURA, Flávia B. P; MARQUES, José G. W. Conhecimento de pescadores tradicionais sobre a dinâmica espaço-temporal de recursos naturais na Chapada Diamantina, Bahia. Biota Neotropica, [s. l.], v. 7, n. 3, p. 119-126, 2007.

NEVES, Ana Maria Bastos.; RUFFINO, Mauro Luis. Aspectos reprodutivos do acarí-bodó Liposarcus pardalis (Pisces, Siluriformes, Loricariidae) (Castelnau, 1855) do Médio Amazonas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, série. Zoologia, [Belém], v. 14, n. 1, p. 77-94, 1998.

NÚÑEZ, Jesus; Duponchelle, Fabrice. Towards a universal scale to assess sexual maturation and related life history traits in oviparous teleost fishes. Fish Physiology and Biochemistry, [s. l.], v. 35, n. 1, p. 167-180, 2009.

NUNES, Moisés Ubiratan Schmtiz; HALLWASS, Gustavo; SILVANO, Renato Azevedo Matias. Fishers‘local ecological knowledge indicate migration patterns of tropical freshwater fish in an Amazonian river. Hydrobiologia, [s. l.], v. 833, n. 1, p. 197-215, 2019.

PEREIRA, Samantha Aquino et al. Assessing biological traits of Amazonian high-value fishes through Local Ecological Knowledge of urban and rural fishers. Hydrobiologia, [s. l.], v. 848, p. 2483-2504, 2021.

PEREYRA, Paula Evelyn Rubira et al. Fishers’ Knowledge Reveals Ecological Interactions Between Fish and Plants in High Diverse Tropical Rivers. Ecosystems, [s. l.], v. 26, n. 5, p. 1095-1107, 2023.

QUEROL, Marcos Vinícius Morini; QUEROL, Enrique; GOMES, Nara Neide Adolpho. Fator de condição gonadal, índice hepatossomá tico e recrutamento como indicadores do período de reproduçã o de Loricariichys platymetopon (osteichthyes, loricariidae), Bacia do rio Uruguai médio, Sul do Brasil. Iheringia - Serie Zoologia, [s. l.], v. 92, n. 3, p. 79-84, 2002.

QUEROL, Marcos Vinícius Morini; QUEROL, Enrique; PESSANO, Edward Frederico Castro. 2004. Influência de fatores abióticos sobre a dinâmica da reprodução do cascudo viola Loricariichthys platymetopon (Isbrucker & Nijssen, 1979 ) ( Osteichthyes, Loricariidae), no reservatório da Estância Nova Esperança, Uruguaiana, Bacia do Rio Uruguai. Biodiversidade Pampeana, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 24-29. 2004.

RIBEIRO, Cristiele; MOREIRA, Renata Guimarães. Fatores ambientais e reprodução dos peixes. Revista da Biologia, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 58-61, 2012.

SOARES, Maria G. M.; COSTA, Edimar L.; SOUZA, Flávia K. S.; ANJOS, Hélio D. B.; YAMAMOTO, Kedma C.; FREITAS, Carlos E. C. (orgs.). Peixes de lagos do Médio Rio Solimões. 2. ed. Manaus: Instituto I-piatam, 2008.

SANTOS, Geraldo Mendes et al. Ecologia de Peixes da Amazônia, Recursos pesqueiros do Médio Amazonas: biologia e estatística pesqueira. Brasília, DF: Edições IBAMA, 1991. (Coleção meio ambiente. Série Estudos Pesca, 22).

SANTOS, Geraldo Mendes; FERREIRA, Efren Jorge Gondim. Peixes da Bacia Amazônica. In: LOWE-MCCONNELL, RosemaryHelen. Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. p. 345-373

SANTOS, Geraldo Mendes; FERREIRA, Efren Jorge Gondim; ZUANON, Jansen Alfredo Sampaio. Peixes comerciais de Manaus. Manaus: Ibama/AM: ProVárzea, 2006.

SAINT-PAUL, Ulrich et al. Fish communities in central Amazonian white- and blackwater floodplains Ulrich. Environmental Biology of Fishes, [s. l.], v. 57, n. 3, p. 235-250. 2000.

SEIXAS, Cristiana Simão; BERKES, Friket. Learning from fishers: local knowledge for management design and assessment. In: CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA E CULTURAL EM ZONAS COSTEIRAS: enfoques e experiências na América Latina e no Caribe. Florianópolis: APED Editora, 2003. p. 333-372.

SERRÃO, Elizabete de Matos et al. Conhecimento tradicional dos pescadores sobre o comportamento reprodutivo dos peixes em um lago de inundação no oeste do Pará, Brasil. Sociedade & Natureza, [s. l.], v. 31, n. 2019, p. 1-21, 2019.

SILVA, Laiane Pereira et al. Perfis térmicos climatológicos em Santarém e Belterra comparados aos de Belém e Manaus para subsidiar estratégias na cadeia agrícola produtiva na Amazônia. Caderno de resumos expandidos, Santarém: Centro Universitário Luterano de Santarém, n. 18, p. 103-106. 2018.

SILVA, Josele Trindade; BRAGA, Tony Marcos Porto. P. Etnoictiologia de pescadores artesanais da comunidade Surucuá (Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns). Amazônica: Revista de Antropologia, [Manaus], v. 9, n. 1, p. 238-257, 2017.

SILVANO, Renato Azevedo Matias.; VALBO-JORGENSEN, John. Beyond fishermen’s tales: contributions of fishers’ local ecological knowledge to fish ecology and fisheries management. Environment, Development and Sustainability, [s. l.], v. 10, n. 5, p. 657-675, 2008.

SILVANO, Renato Azevedo Matias. Pesca artesanal e etnoictiologia. In: BEGOSSI, Alpina. Ecologia de pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia. São Paulo: Editora Hucitec, 2013. p. 131-161.

SILVANO, Renato Azevedo Matias; BEGOSSI, Alpina. Fishermen’s local ecological knowledge on Southeastern Brazilian coastal fishes: contributions to research, conservation, and management. Neotropical Ichthyology, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 133-147, 2012.

SILVANO, Renato Azevedo Matias; HALLWASS, Gustavo. Participatory Research with Fishers to Improve Knowledge on Small-Scale Fisheries in Tropical Rivers. Sustainability, [s. l.], v. 12, n. 11, p. 1-24, 2020.

SILVANO, Renato Azevedo Matias et al. Fishers' multidimensional knowledge advances fisheries and aquatic science. Trends in Ecology & Evolution, [s. l.], v. 38, n. 1, p. 8-12, 2022.

SOARES, Maria Gercilia Mota et al. Peixes de lagos do Médio Rio Solimões. Manaus: Instituto I-piatam, 2008.

TRIPPEL, Edward. Age at maturity as a stress indicator in fisheries. Bioscience, [s. l.], v. 45, n. 11, p. 759-771, 1995.

TOMÉ-SOUZA, Mário et al. Estatística pesqueira do Amazonas e Pará - 2004. Manaus: Ibama: ProVárzea-Manaus, 2007.

TRUCHET, Daniela; NOCETI, BELÉN; VILLAGRAN, Diana; TRUCHET, Rocío. Alternative conservation paradigms and ecological knowledgeof small‑scale artisanal fishers in a changing marine scenario in Argentina. Human Ecology, [s. l.], v. 50, n. 2, p. 209-225, 2022.

VAL, Adalberto. Oxygen transfer in fish: morphological and molecular adjustamentes. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, [s. l.], v. 28, p. 1119-1127, 1995.

VAZZOLER, Anna Emília Amato de Moraes. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e prática. Maringá: EDUEM, 1996.

VENEZA, Ivana Barbosa et al. Guia de peixes comercializados em Monte Alegre. Ponta Grossa: Atena Editora, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.22533/at.ed.780232205. Acesso em: 26 fev. 2024.

YOSSA, Martha Inês; ARAÚJO-LIMA, Carlos Alberto Rego Moreira. Detritivory in two Amazonian fish species. Journal of Fish Biology, [s. l.], v. 52, p. 1141-1153, 1998.