A contribuição de

Lana de Souza Cavalcanti ao ensino de Geografia[i]

A contribuição de

Lana de Souza Cavalcanti ao ensino de Geografia[i]

Márcia Cristina de Oliveira Mello[ii]

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)

São Paulo – SP, Brasil

lattes.cnpq.br/3547108491542997

Diogo Laércio Gonçalves[iii]

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)

São Paulo – SP, Brasil

lattes.cnpq.br/9131694961592623

![]()

A contribuição de Lana de Souza Cavalcanti ao ensino de Geografia

Resumo

Abordamos neste artigo aspectos do pensamento de Lana de Souza Cavalcanti sobre o ensino de Geografia, com destaque para o processo de ensino-aprendizagem dos conceitos geográficos, entre eles, o de território. Por meio de pesquisa bibliográfica, procuramos identificar a contribuição de Lana de Souza Cavalcanti, que desde a década de 1990 vem se destacando no campo do ensino de Geografia, pela vanguarda e representatividade, no que se refere à constituição de uma Didática da Geografia em nosso país. Destaca-se a proposta da abordagem conceitual balizada na escola de Vygostsky e o indicativo de que a cidade e a formação para a cidadania podem ser consideradas eixos articuladores de temas que possibilitam abordagens do território. A renomada professora universitária goiana aponta a importância de se ultrapassar a construção ideológica de território enquanto sinônimo de "território nacional”. Assim, concilia as premissas de Claude Raffestin, segundo a qual o estudante que internalizou o conceito poderá, de posse dos instrumentos teóricos, confrontá-los com o seu cotidiano, de modo que cada sujeito compreenda a possibilidade de sua intervenção no território, nas diferentes escalas.

Palavras-chave: ensino de geografia; didática da geografia; Lana de Souza Cavalcanti.

The contribution of Lana de Souza Cavalcanti to the teaching of Geography

Abstract

In this article, we examine aspects of Lana de Souza Cavalcanti’s perspective on geography education, with an emphasis on the teaching and learning of geographic concepts, including the concept of territory. Through documentary and bibliographic research, we aim to identify the contributions of Lana de Souza Cavalcanti, who has stood out in the field since the 1990s for her pioneering work and representativeness in the development of a Didactics of Geography in Brazil. We highlight her proposal for conceptual instrumentalization grounded in Vygotsky’s theoretical framework, as well as her indication that the city and citizenship education can serve as central themes for organizing the teaching of territory. The renowned professor from Goiás emphasizes the need to move beyond the ideological construction of territory as merely synonymous with "national territory." In doing so, she aligns with the ideas of Claude Raffestin, asserting that students who have internalized the concept of territory, equipped with theoretical tools, will be able to relate them to their everyday experiences. This enables each individual to recognize their capacity to intervene in the territory at various scales.

Keywords: geography teaching; geography didactics; Lana de Souza Cavalcanti.

1 Introdução

Se a partir da primeira metade do século passado, destacaram-se no campo do ensino de Geografia geógrafos reconhecidos como Pierre Monbeig, Delgado de Carvalho e Aroldo de Azevedo, o mesmo destaque não foi dado às geógrafas mulheres que também participaram de amplas redes de sociabilidade, entre elas Maria Conceição Vicente de Carvalho, Eloísa de Carvalho e Amélia Americano Domingues Franco de Castro. Eles e elas pensaram a organização do currículo de Geografia, tanto para a formação universitária, quanto para as escolas brasileiras.

Como nos indicam Bresso, Raffestin e Saquet (2024, p. 12), por meio da práxis territorial, podemos romper com determinadas injustiças. Para tanto, são importantes os procedimentos de pesquisa que acabam “[...] identificando, mapeando, compreendendo e valorizando os saberes das mulheres, dos indígenas, africanos, pescadores, camponeses e operários.”

Dessa forma, daremos destaque ao pensamento de uma professora representativa dos sujeitos que refletem, na atualidade, sobre as escolhas teóricas e metodológicas pertinentes ao processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos estruturantes do conhecimento geográfico. Trata-se de Lana de Souza Cavalcanti (1957-). Assim, buscamos neste artigo compreender aspectos de seu pensamento articulados à sua contribuição no processo de ensino-aprendizagem, com destaque à abordagem do conceito de território.

A professora goiana nasceu em Piracanjuba, no ano de 1957. É docente titular da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde em 1979 licenciou-se em Geografia e concluiu pesquisa em nível de mestrado em Educação, no ano de 1990, orientada por José Carlos Libâneo. Em 1996 apresentou, na Universidade de São Paulo (USP), a tese de doutorado em Geografia, sob a orientação de José William Visentini intitulada "A construção de conceitos geográficos no ensino: uma análise de conhecimentos geográficos em alunos de quinta e sexta séries do Ensino Fundamental.” Esse estudo tornou-se representativo e influenciou várias outras investigações que colocam o ensino dos conceitos geográficos em evidência, entre eles o de território[1].

Cavalcanti (1998)[2] investigou os processos envolvidos na construção dos conhecimentos geográficos, por parte de alunos do Ensino Fundamental II[3], focando as relações entre os conhecimentos científicos e os saberes construídos pelos estudantes em contexto escolar.

Considerando que a aprendizagem da Geografia se relaciona com a sua importância para a vida dos alunos para a constituição de uma prática cidadã, a pesquisadora enfatizou que os saberes geográficos são indispensáveis para a conscientização e a participação na vida social de forma crítica. Assim, o estudante precisa compreender o seu espaço de modo articulado com um conhecimento mais integrado da espacialidade, o que, por sua vez demanda uma instrumentalização conceitual que envolve interpretação e questionamento da realidade socioespacial.

Cavalcanti recorreu aos estudos da área pedagógica, vinculados às ideias da Escola de Vygotsky, para analisar as representações dos alunos sobre os conceitos geográficos. Do ponto de vista geográfico, a pesquisadora se ancorou, especialmente, nos apanhados teóricos de José William Vesentini, Márcia Spyer Resende, Vânia Vlach, Tomoko Iyda Paganelli, Raquel Maria Fontes do Pereira e Douglas Santos, articulando os saberes específicos da área ao referencial pedagógico vygotskyano disponível em nosso país, dentre eles os textos A formação social da mente; Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem e Pensamento e linguagem.

Em seu trabalho de vanguarda, a pesquisadora considerou os preceitos curriculares da década de 1990, em especial o Programa curricular mínimo de Geografia (do estado de Goiás) e os conteúdos de livros didáticos. Um fator determinante na pesquisa de Cavalcanti foi sua preocupação com o sentido da aprendizagem do conceito para os alunos, ou seja, no caso do território – aprender o significado de território para quê? O que vai diferenciar o aluno saber ou não saber algo sobre território? Dessa maneira, o artigo estrutura-se no destaque à contribuição de Cavalcanti na discussão pedagógica do saber geográfico, bem como a sua abordagem acerca do conceito de território através da revisão bibliográfica, tanto de suas obras quanto de outros autores que congregam de suas ideias pedagógicas.

2 Lana de Souza Cavalcanti no campo do ensino e da Didática da Geografia

As mudanças no campo epistemológico da Geografia se delinearam na construção de uma ciência complexa e dinâmica. Concomitantemente, a reorganização da sociedade no modelo econômico vigente na pós-modernidade, suscita análises e reflexões constantes para entender esses processos de mudanças e seus respectivos desdobramentos (Cavalcanti, 1998). Essa crítica, transposta à ciência geográfica, demonstra que o entendimento do espaço se dá pela dinâmica social em suas diversas facetas e múltiplas abordagens, que permite a compreensão do ser humano sobre o mundo em que ele vive, suas qualidades e seus problemas.

Concomitante à evolução do conhecimento geográfico, o desenvolvimento da Geografia escolar se expandiu, absorvendo as novas correntes teórico-metodológicas da ciência geográfica e sua (re)definição do objeto de estudo enquanto o espaço geográfico e suas respectivas categorias de análise ou conceitos operacionais, dentre os quais se destacam: paisagem, região, lugar e o território (dentre outros), categorizando o espaço e fomentando uma apreciação particularizada sobre a realidade, em que o território se classifica como um dos principais expoentes.

Neste ínterim, a produção de Cavalcanti tem destaque pela quantidade de tiragens feitas por editoras brasileiras ao longo do tempo, incluindo Geografia, escola e construção de conhecimentos (1998); A Geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o ensino de Geografia para a vida urbana cotidiana (2008); e O ensino de Geografia na escola (2012). Além deles, destaca-se o artigo “Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos: uma contribuição de Vygotsky ao ensino de Geografia” (2005), no qual a autora discute as mudanças na produção do conhecimento geográfico para a escola.

Sua produção intelectual é representativa de um momento importante da história da Didática da Geografia constituída em nosso país. Os resultados de suas pesquisas, desenvolvidas na interface das áreas do ensino e da Geografia, influenciaram, a partir da década de 1990, inúmeras outras pesquisas no campo, além da produção de livros didáticos. A professora Lana de Souza Cavalcanti orientou mais de uma centena de pesquisas em níveis de Iniciação Científica (IC), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), mestrado, doutorado e pós-doutorado.

Fruto da atuação de Cavalcanti no ensino, na pesquisa e na extensão, portanto, temos um referencial teórico que circula e baliza as pesquisas sobre o ensino e a Didática da Geografia em diversas instituições de ensino brasileiras localizadas em diferentes regiões. Esse é um dos fatores que contribuem para que Cavalcanti esteja no rol de bolsistas de produtividade em Pesquisa, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Fato que deve ser destacado no campo pela importância da representatividade de gênero e de linha de pesquisa.

Para se ter um parâmetro mais preciso do significado da representatividade de Cavalcanti, investigamos durante a vigência do projeto “Território e Geografia no Brasil: uma contribuição à epistemologia e história do pensamento geográfico”, por meio de pesquisa bibliográfica, a produção acadêmica brasileira sobre os estudos que abordam o ensino-aprendizagem do conceito de território.

Os estudos de Oliveira e Cardoso (2011), e Ferreira da Silva e Gomes da Silva (2012) que demonstram a importância de se estimular a compreensão, por parte dos alunos, dos lugares de vivência e suas relações com as diferentes escalas do território, evidenciam a premissa central do pensamento de Cavalcanti.

Cruz e Ghiggi (2011), ao se aproximarem das ideias de Cavalcanti, denominam a sua Didática de “crítica e construtivista”. Já a própria Cavalcanti (2005) a denomina de “socioconstrutivista”. Tal abordagem, quando destacada por Tavares e Bispo (2016), ressalta a noção de que o espaço vivido deve possibilitar aos alunos a análise de questões relacionadas à identidade, à memória e ao patrimônio, presentes em seus cotidianos, destacado no pensamento de Cavalcanti, em seus estudos sobre a concepção de aluno que vive no espaço urbano (Cavalcanti, 2008).

Também De La Fuente e Sampaio (2013) citam características do aluno vygotskyano, pensado por Cavalcanti, ao destacarem a importância deste compreender as formas de intervenção no território nas diferentes escalas, a partir de determinados objetivos e convicções.

Ainda sobre a concepção de aluno vygotskyano, presente nos textos de Cavalcanti, Fuini (2014) lembra que as representações dos alunos acerca dos conceitos geográficos podem propiciar atividades mental e física, que geram situações de cooperação e interação, as quais, por sua vez, auxiliam no processo de compreensão das territorialidades.

Já o papel do professor, na concepção de Cavalcanti, é retomado por Nóbrega (2013) quando reforça o seu caráter de interlocutor e mediador entre os conhecimentos científicos e a dimensão cultural dos alunos, no sentido de avançar para níveis cada vez mais abstratos do conhecimento, por meio de ação docente intencional que articula de forma interdependente os objetivos, os conteúdos, os métodos e as formas organizativas do processo de ensino-aprendizagem.

Cavalcanti é citada por Vieira (2007), quando discute uma preocupação recorrente no de seu pensamento, relacionada ao processo de formação continuada de professores, enquanto uma construção da identidade profissional, que para esta envolve a experiência, o conhecimento específico da disciplina e os saberes pedagógicos. Assim, a formação continuada propicia um encontro entre os saberes acadêmicos e a prática pedagógica que favorece a dinâmica do processo do ensino-aprendizagem.

Por fim, Rodrigues (2015) informa que as concepções de Cavalcanti sobre o conceito de território e seu processo de abordagem no ensino, estão presentes também nas orientações destinadas aos professores contidas em coleções de livros didáticos, como, por exemplo, na coleção Porta aberta: Geografia, publicada em 2011, pela editora FTD, em São Paulo, cujo conceito de território observa-se no livro da autora, publicado em 1998, Geografia, escola e construção de conhecimentos.

A referida obra, fruto de sua tese de doutoramento, mostra a importância da abordagem conceitual no ensino de Geografia, balizada na própria evolução do conhecimento geográfico brasileiro e da “adoção” do espaço geográfico sob a perspectiva miltoniana enquanto objeto de estudo e suas categorias de análise.

Boa parte dessas mudanças no pensar geográfico da escola dizem respeito às propostas de curricularização nacional do ensino nos governos pós-redemocratização, sendo ocasionadas pela (re)aproximação da academia com a classe docente, sobretudo na formação continuada, na tentativa de criação de um modelo menos mnemônico e mais emancipador, em consonância com o desenvolvimento da própria Geografia brasileira.

Para Cavalcanti (2013), essa abordagem conceitual da Geografia, presente nos currículos oficiais desde os anos 1990, não representa necessariamente a apropriação desses conceitos (entre as quais o território se destaca) na academia, mas sim uma reestruturação de conceitos escolares, que é de fundamental importância na construção do pensamento espacial e do raciocínio geográfico para o aluno em sala de aula.

3 Abordagem conceitual do território no ensino de Geografia: a proposta de Cavalcanti

Cavalcanti (2019) adverte que o desenvolvimento do pensamento espacial para o aluno no âmbito do ensino de Geografia está intimamente ligado à condução de um raciocínio lógico que é apoiado na construção de habilidades diversas que elevam ao raciocínio geográfico. No contexto da Geografia escolar atual, o pensar espacialmente e raciocinar geograficamente compreende elevar o aluno no entendimento de seu objeto de estudo (espaço geográfico) e de suas categorias de análise principais (paisagem, região, lugar e território). Essa acepção é corroborada em boa parte das obras de Cavalcanti, sobretudo, apoiada pela tese vygotskyana sobre formação dos conceitos espontâneos (Vygostky, 1993). Aqui, iremos nos ater à abordagem do conceito de território no ensino de Geografia, transposto em algumas obras de Cavalcanti (1998, 2008, 2012).

Raffestin (1993) compreende que o território predispõe a uma compreensão anterior sobre o espaço. Desta maneira, o território se delineia como uma parte do espaço, resultante de uma ação conduzida por um ator sintagmático. Em resumo, essas partes do espaço sistematizadas como território, são resultados de processos de territorialização, conduzido por esses atores. Na (re)definição da Geografia e de seus ramos do conhecimento, sobretudo na dualidade física/humana, o território é visto como uma construção social, resultante de ações de poder e soberania. Desta forma, território significa poder, e o poder enquanto materializado no espaço geográfico, se define como território.

Essa acepção advém da Geografia tradicional positivista do final do século XIX e início do século XX, quando o determinismo alemão estava em evidência, sobretudo por Friedrich Ratzel (1844-1904) e sua Antropogeografia. A definição do conceito de Lebensraum (espaço vital) lança as bases para a criação do conceito de território como um sinônimo de Estado enquanto “uma fração de humanidade sobre uma fração de solo” (Ratzel, 2011), reforçando o discurso de unificação da nação alemã.

A Geografia partia, então, para um caráter nacionalista, de afirmação dos interesses políticos e econômicos dos vários Estados-Nações. Naquele momento, caberia tanto à Geografia, quanto à História a formação do cidadão patriota, com claros interesses ideológicos. Esse conceito é retomado mais tarde, quando a Geografia passa a ser oferecida como um mero exercício de compreensão e memorização dos aspectos geográficos dos territórios do mundo em geral e dos seus países em particular.

Notadamente, essa visão de território ainda é muito difundida na Geografia escolar, associando-o a um mero espaço delimitado por ações de poder. Todavia, boa parte dessa análise ignora a construção de poder pelo efeito da territorialidade como uma marca da sociedade no espaço que está em constante dinâmica, além de associar ao território um caráter estritamente político vinculado ao Estado. Tal qual numa visão moderna, temos o poder como algo além da política e que pode se sobrepor ao espaço na medida em que as territorialidades são impostas por diferentes grupos e atores sociais, em diferentes formas de agir.

Na análise de Cavalcanti (1998), a Geografia defronta-se, atualmente, com o desafio de entender o espaço geográfico de forma bastante complexa. Dessa forma, à medida que o avanço das técnicas pela tecnologia trouxe uma aceleração dos processos econômicos com o maior fluxo de pessoas e mercadorias, resultando no processo de globalização, ou seja, no “encolhimento do espaço” pela maior proximidade das ações da sociedade por ele, muda-se a forma de entender o território como um espaço demarcado, e passa-se a entender muito mais pelo aspecto da multiterritorialidade marcada pelo poder econômico, criando no mundo uma espécie de capitalismo global, onde as relações local-global, não são mais entendidas por uma lógica direta e hierárquica (local-regional-global), podendo ser sobrepostas por outras formas de poder que podem inverter e contrabalancear essas relações no espaço e no tempo.

Diante desse cenário, o ensino de Geografia passa pela preocupação não só do ponto de vista do entendimento dos conteúdos básicos da ciência geográfica, como os elementos e as dinâmicas naturais do planeta e o sistema solar, como também de compreender a dinâmica social e econômica que divide as pessoas e os países em poderes aquisitivos distintos que configuram uma Geografia desigual ao redor do globo. Assim, para Cavalcanti (1998), o grande desafio dos professores é superar a visão didático-pedagógica de que as propostas de ensino-aprendizagem da Geografia devam ter apenas um viés crítico sobre o mundo, ou então, que devam se delinear num mero exercício mnemônico.

Acreditamos que, mais do que isso, o desafio da Geografia hoje é fugir dessa dicotomia e transformar-se em uma ciência capaz de aproximar o seu conhecimento científico com sua proposta didática, de forma a conduzir os alunos ao papel de protagonismo de sua própria aprendizagem, não desprezando seus saberes prévios.

A partir deste viés, Cavalcanti investigou o que pensavam os alunos sobre o conceito, por meio de entrevistas individuais[4], já que, para Vygotsky (2005, p. 32), “[...] a aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar. A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história.”

Cavalcanti constatou que a maioria dos estudantes apresentava fragilidade na definição conceitual de território, ou seja, os estudantes não internalizaram facilmente o conceito e tiveram, portanto, dificuldade na sua representação. “Dentre os 18 alunos que responderam, 9 disseram não saber ou não se lembrar do significado da palavra território” (1998, p. 55). Possivelmente essa é uma realidade de tantos outros alunos das escolas brasileiras.

A pesquisadora relata que os estudantes que conseguiram alguma proximidade com o seu significado, o fizeram por meio de uma referência mais imediata com a ideia de propriedade ou de posse (“meu território”, “seu território”), de forma que as associações que fizeram se aproximaram de concepções oriundas da Geografia ratzeliana, associado à noção de espaço vital, ou seja, espaço legalmente constituído e conquistado pelos países, politicamente.

Para Cavalcanti, essa ideia é um elemento importante para a compreensão do conceito, no entanto, não o suficiente para a sua constituição, que deveria ser articulada com a ideia de limite, que notadamente não apareceu nas respostas dos alunos; no entanto, é um conteúdo de ensino presente no currículo das séries anteriores. Diante deste contexto, a análise do território, enquanto uma porção delimitada e como recurso do Estado esvazia o debate sobre as multiterritorialidades e as escalas de poder sobrepostas no território para além da ação do Estado.

Isso demonstra que, embora a preocupação com a internalização dos conceitos e seus significados (incluindo o território) esteja presente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sua transposição didática, muitas vezes, demonstra uma certa fragilidade, tendo em vista que a Geografia aparece em conteúdos condensados em componentes curriculares de Ciências e História, sucumbindo à herança da antiga disciplina de Estudos Sociais[5]. Caberia, então, ao professor de Geografia nos anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a ressignificação desses conceitos, que no caso do território, fugiria da acepção comum e retrógrada de sinônimo de limite entre estado/países.

Dada as possíveis dificuldades dos alunos na construção do conceito de território, Cavalcanti (1998, p. 110) destaca que no processo de abordagem da construção do conceito, alguns aspectos podem ser apresentados aos alunos para contribuir para a sua constituição e internalização[6], entre eles:

[...] o papel histórico que têm desempenhado as formas de poder exercidas por determinados grupos e/ou classes sociais [...] o território como um campo de forças, envolvendo relações de poder [...] os elementos desse conceito – territorialidades, nós, redes, tessituras, fronteiras, limites, continuidade, descontinuidade, superposição de poderes, domínio material e não material [...] (Cavalcanti, 1998, p. 110).

Dessa forma, a pesquisadora propõe um encaminhamento teórico-metodológico ao ensino-aprendizagem do conceito de território, buscando uma aproximação com as formulações de Claude Raffestin que, para a autora, são premissas que possibilitam compreender o território enquanto um:

[...] campo de forças operando sobre um substrato material referencial (seja esse substrato o quarto de uma casa ou um país). Implica também distinguir na delimitação de territórios o domínio material, que significa a apropriação, no sentido estrito, do domínio da influência, âmbito territorial de intervenção (Cavalcanti, 1998, p. 110).

Complementando sua análise, Raffestin (1998) entende que a estrutura dos territórios funciona enquanto um sistema territorial, que sustenta as práticas de territorialidades, nas quais para além do espectro político balizado na teoria de Ratzel, encontram-se os sistemas econômicos, sociais e culturais, numa estrutura tessituras-nós-redes, organizados hierarquicamente.

Neste sentido, Cavalcanti aponta a importância de se ultrapassar a ideia ideológica de território enquanto sinônimo de “território nacional”. Para tanto, as representações dos alunos devem ser confrontadas, ampliadas e discutidas nas diferentes escalas das relações de poder, partindo do individual para a social.

Assim, a resposta da pesquisadora à questão – ensinar-aprender o conceito de território para quê? – parece conciliada às premissas de Raffestin, segundo as quais o estudante que internalizou o conceito poderá, de posse dos instrumentos teóricos, confrontá-los com o seu cotidiano, de modo que cada sujeito compreenda a possibilidade de sua intervenção no território, nas diferentes escalas, a partir de determinados objetivos (intervir em quê? Para quê?). Assim, temas como controle territorial e desigualdade social são complementares para articular os conceitos cotidianos aos científicos, considerados necessários para a tomada de consciência de classe e de lugar. Bresso, Raffestin e Saquet (2024) acrescentam que a partir de “uma ciência territorial” é possível a participação social na tomada de decisões. Daí a importância do papel intencional da Geografia na escola.

Neste sentido, a abordagem conceitual proposta por Cavalcanti (1998) envolve ações docentes e discentes em atividades do plano sensorial ao plano racional. Para tanto, ela indica algumas ações didáticas para a construção de conceitos, conforme o quadro 1:

Quadro 1 – Ações didáticas para a construção de conceitos:

- Propiciar atividade mental e física aos alunos.

- Considerar a vivência dos alunos como dimensão do conhecimento.

- Estabelecer situações de interação e cooperação entre os alunos.

- Contar com a intervenção do professor no processo de aprendizagem dos alunos.

- Apresentar informações, conceitos e exercitar memorização de dados.

- Manter relação dialógica com os alunos e entre os alunos.

- Promover autorreflexão e sociorreflexão dos alunos.

- Acompanhar e controlar resultados da construção de conhecimentos pelos alunos.

Fonte: Cavalcanti (1998).

Observam-se na proposta da pesquisadora alguns dos elementos centrais da teoria vygotskyana sobre desenvolvimento e aprendizagem, entre eles a mediação simbólica, a linguagem e os signos.

Dessa forma, torna-se mais relevante “[...] um processo de chegar ao conhecimento mediante reflexão pessoal, ou seja, a aprendizagem como investigação” (Cavalcanti, 1998, p. 172). Para tanto, é necessário que o professor, enquanto mediador do processo, se aproxime dos alunos de forma cognitiva e afetiva com objetividade e intencionalidade em suas ações didáticas para desenvolver potencialidades e habilidades que resultem no desenvolvimento das funções intelectuais superiores. “Trata-se, pois, de uma razão constituída intersubjetivamente, pela mediação da linguagem” (Cavalcanti, 1998, p. 174).

Aqui encontramos no pensamento de Cavalcanti, a noção segundo a qual a construção dos conceitos geográficos, por parte dos alunos, contribui para a condução autônoma da vida cotidiana que pode levar à emancipação humana. Pressupõe, para tanto, o encontro e o confronto entre os conceitos cotidianos e científicos. Assim, em uma situação ideal, uma vez internalizado o conceito de território, o estudante seria capaz de comparar, questionar, comentar e agir sobre ele, mantendo, portanto, o que denomina de uma prática cidadã.

Pontuada a situação ideal, Cavalcanti adverte que por vezes ela não é facilmente observada em contexto escolar, pois, torna-se dependente de vários fatores que envolvem desde a formação inicial e continuada de professores até a formulação das políticas educacionais e a própria cultura escolar. Desta forma, ampliamos o debate com as suas reflexões sobre o conceito de território no ensino de Geografia, sob a ótica da cidade e das múltiplas territorialidades no espaço urbano, transpostos por Cavalcanti (2008).

4 A cidade e a formação para a cidadania enquanto eixos para o ensino-aprendizagem do conceito de território

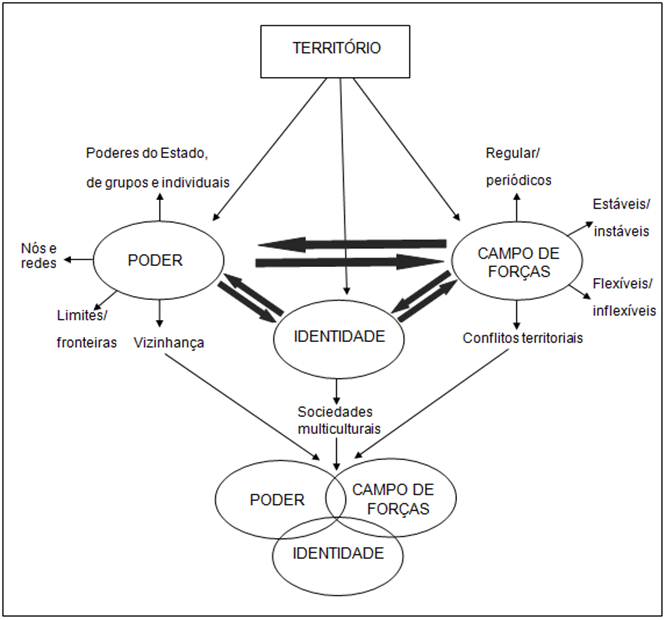

Ampliando suas reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem da Geografia, e destacando o conceito de território, Cavalcanti (2008) sistematizou, conforme esquema apresentado a seguir (Figura 1), os elementos mais específicos que podem auxiliar o professor na estruturação das aulas sobre a temática; portanto, reforça a possibilidade de internalização do conceito de território por parte dos alunos.

Figura 1 – Sistematização do conceito de território proposto por Lana Cavalcanti

Fonte: Cavalcanti (2008, p. 54).

Como se observa no esquema, o território aparece articulado às ideias de poder, campo de forças e identidade. Esses três signos/ideias articulados entre si remetem a uma lógica de abstração a partir do nível de conhecimento real do aluno (o que ele já sabe). O aluno pode responder inicialmente que o território pertence a alguém ou a alguns grupos. Ele pode argumentar que o quarto é dele, a cidade é do prefeito e o país é do presidente. Assim, no processo de ensino-aprendizagem, o professor pode mediar e ampliar as noções preliminares dos alunos, apresentando a possibilidade de analisar a dimensão de poder do território, englobando os poderes do Estado, de grupos sociais e dos sujeitos que interagem em tessituras, nós e redes.

Problematizando sobre o que é de quem de fato, os alunos podem chegar à compreensão de que na produção social do território existem limites, fronteiras e vizinhanças que trazem identidades a ele. O professor acrescenta a noção de que no território existe um campo de forças dialético que gera conflitos territoriais. Os conflitos, por sua vez, geram instabilidade e/ou mudanças, flexibilizando a dinâmica territorial. No entrecruzamento entre as dimensões de poder, de campo de forças e de identidade, o território dinamiza as relações sociais.

Uma vez articuladas estas ideias apresentadas no esquema teórico proposto por Cavalcanti, o aluno poderá ter maior facilidade para compreender o que é território. Assim, de acordo com Vygotsky (2005, p. 37), “O que a criança pode fazer hoje com o auxílio dos adultos, poderá fazê-lo amanhã por si só. A área de desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os futuros passos da criança e a dinâmica de seu desenvolvimento [...]”.

Dados os elementos que auxiliam na estruturação do conceito, por parte dos alunos, Cavalcanti acrescenta que a cidade e a formação para a vida cidadã constituem eixos estruturadores do processo de ensino-aprendizagem em Geografia.

A partir da premissa de Henri Lefebvre (1968), disponível no texto O direito à cidade, a pesquisadora argumenta que o conceito de cidade é de fundamental relevância para a educação geográfica, já que contribui para a compreensão da espacialidade contemporânea e possibilita tratar concretamente conceitos como paisagem, lugar e território. Para Cavalcanti, uma vez identificada a cidade enquanto objeto de estudo por parte do aluno, ela pode ser considerada um espaço simbólico em que os indivíduos projetam suas concepções de mundo. Assim,

[...] a cidade é um lugar bastante complexo, de produção social, no qual a identidade é vivida em fronteiras difusas, permeáveis, com muitos espaços de contato, de resistências e de exclusão, em que há manifestações de diferentes percepções, usos, culturas e aspirações de diferentes grupos, em seus espaços públicos e privados. Esse fato leva a pensar a cidade como um território, ou como um espaço que expressa uma infinidade deles (Cavalcanti, 2008, p. 56).

Do ponto de vista das ações didáticas, cabe ao professor apresentar informações sobre a cidade e conceitos científicos, solicitar atividades de investigação e confrontá-las ao conhecimento cotidiano dos alunos,

[...] dispondo de instrumentos teóricos para a reflexão a respeito dos diferentes territórios dos quais os alunos fazem parte, nos quais eles constroem seu cotidiano, individualmente ou em grupos, não para afirmar territórios individuais, não para privilegiá-los, mas para que os alunos possam atuar democraticamente, participando na constituição de territórios da sociedade de que fazem parte, e para que compreendam os conflitos territoriais de pequena e grande escalas (regionais, mundiais), que caracterizam a sociedade (Cavalcanti, 2008, p. 55).

Cavalcanti nos lembra que como os conceitos não são construídos isoladamente e nem definitivamente, o tratamento dos temas exige abordagem interdisciplinar, já que de acordo com a teoria vygotskyana, não se ensinam-aprendem conceitos estanques, mas sistemas amplos de conceitos que não são prontos, inclusive os alunos podem acrescentar ideias e ampliar as informações por meio da investigação. Após esse processo, as ideias iniciais dos alunos (prática social) são confrontadas com o conhecimento científico. Por meio dessa questão-chave, Cavalcanti orienta para a prática pedagógica interdisciplinar, concretizada por meio de projetos temáticos de ensino focando o bairro (e a cidade), por exemplo.

Outro sentido do ensino dos conceitos geográficos para Cavalcanti (2012) é o de desenvolver habilidades e competências para que as pessoas possam deslocar-se em espaços mais imediatos ou mais complexos, identificando as territorialidades urbanas, enquanto uma produção social.

Em vista disso, a pesquisadora assinalou que as territorialidades têm sido eixos de discussões fecundas para se pensar/orientar as práticas escolares, já que “Os jovens, ao circularem pela cidade em grupos identitários, expressam em seus comportamentos e práticas leituras e escrituras de suas próprias vidas e de suas concepções sobre elas” (Cavalcanti, 2012, p. 117). Com seus modos de ser e viver, os jovens participam, assim, das práticas espaciais constituidoras de territórios. E as cidades são espaços para a formação de diferentes territórios em seus inúmeros pedaços, partes, lugares, onde esses sujeitos sociais podem se agrupar e realizar suas práticas e seus processos de identificação, formando relações com outras partes da cidade ou de outros lugares, num jogo multiescalar de territorialidades (Cavalcanti, 2012, p. 118).

Para compreender as práticas cotidianas dos alunos e seu processo de identificação, Cavalcanti recorre aos estudos de Rogério Haesbaert, Marcos Aurelio Saquet e Marcelo José Lopes de Souza quando destacam as múltiplas territorialidades “[...] tecidas na trama multiescalar de relações sociais, de redes, de nós” (Cavalcanti, 2012, p. 118). Acreditando que os estudantes “[...] fazem parte de fluxos, dos deslocamentos, da construção de territórios, criam demandas, compõem paisagens, imprimem identidades e dão movimento aos lugares” (Cavalcanti, 2012, p. 118). Assim, “[...] num movimento dialético com a cidade, transformam-na e transformam-se constantemente” (Cavalcanti, 2012, p. 119).

Na perspectiva da autora, seria interessante que os estudantes tivessem consciência de que são agentes do processo de produção ou reprodução do espaço urbano, já que:

[...] produzem espacialidades ao se produzirem, produzem e consomem culturas, produzem e consomem a cidade, constroem suas identidades e sua subjetividade com as condições dadas pela espacialidade urbana instituída e dominante, transformando-a em determinadas condições objetivas (Cavalcanti, 2012, p. 119).

Assim, os diferentes grupos urbanos buscariam constituir múltiplas identidades em seus lugares públicos e privados, seja nas escolas, nas ruas, nos clubes, enfim na cidade. Denominados de “[...] hip-hop, funk, grupos religiosos, torcidas de futebol, que resultam de práticas de grupos com vinculações em redes, em grande parte virtuais, às vezes globais, mas que se delineiam no cotidiano dos territórios por eles constituídos nos locais” (Cavalcanti, 2012, p. 118).

Se questionarmos se a escola considera as múltiplas territorialidades dos estudantes, possivelmente teríamos dificuldade de responder positivamente. Certamente, Cavalcanti identificou esse problema salientando que existem “tribos” diferentes, uma pluralidade de processos de identificação que deve constituir temas para os momentos de formação docente, já que é importante que o professor reflita sobre a identidade cultural dos estudantes, especialmente sobre suas práticas espaciais, para que os conteúdos façam sentido e propiciem motivações que levem às aprendizagens, e nos termos de Cavalcanti (2008) à prática cidadã.

Fica assim aparente que, no trato do conceito de território, as práticas dos estudantes devem ser elementos para discussão “[...] identificando e caracterizando os territórios que eles formaram, os valores e as regras que seguem nesse território [...]” estão incluídos temas como “[...] classe social, gênero, raça, etnia, sexualidade, religião, idade, linguagem, origem geográfica” (Cavalcanti, 2012, p. 123).

Poderíamos acrescentar os apontamentos de Gaspar (2016), quando destaca os desafios que as cidades vão enfrentar no futuro próximo envolvendo temas como a vida das cidades, as economias urbanas, o metabolismo urbano, a forma urbana, a infraestrutura urbana, a governança urbana, entre outros. Dessa forma, o professor poderia incluir tais temáticas nas aulas de Geografia para ampliar as possibilidades de busca de informações por parte dos estudantes que, por sua vez, poderiam discuti-las coletivamente, tecendo considerações. Já que a cidade pode ser “[...] o lugar que oferece mais oportunidade de afirmação do indivíduo, pois é aí que ele pode aprender com outras experiências, onde consegue mais informação, tendo sempre em conta uma crescente valorização das técnicas de informação” (Gaspar, 2016, p. 22).

Desta forma, consideramos que as proposições de Cavalcanti se tornam referência para que as ações dos professores sejam conscientes e que permitam desenvolver nos alunos capacidades, habilidades e interações capazes de compor conhecimentos geográficos/científicos, a partir do cotidiano.

Isso poderá permitir que os estudantes afirmem, ao final de uma aula de Geografia, “agora eu sei o que é território”. Num futuro próximo, poderão refletir sobre seu caráter contraditório e, quem sabe, agir sobre ele mantendo o seu caráter dinâmico e de transformação.

5 Considerações finais

Procuramos pontuar alguns aspectos da contribuição de Lana de Souza Cavalcanti ao ensino de Geografia. As reflexões aqui ponderadas poderão ser atualizadas, ampliadas e debatidas no sentido de dar o merecido reconhecimento a uma professora que tanto fez e faz no campo para avanços necessários à melhoria do ensino-aprendizagem da Geografia e da formação de professores em nosso país.

Assim como Lana de Souza Cavalcanti, tantas outras mulheres educadoras geógrafas merecem esse destaque, por atraírem aqueles que buscam superar a recorrente denúncia de que os saberes científicos constituídos pela ciência geográfica nem sempre são abordados de forma adequada, quando apropriados pelas orientações e estabelecidos nos currículos oficiais das escolas brasileiras, causando uma lacuna no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem.

Os estudos de Cavalcanti auxiliam na constituição de uma Didática da Geografia na qual o aluno (ativo), o professor (mediador) e o objeto de estudo (conceitos) têm papéis definidos e articulados entre si. Avançam, portanto, no sentido de preencher lacunas relacionadas à aplicação em sala de aula dos conceitos geográficos, e para além dela.

A aproximação com a teoria vygotskyana marca um importante momento na história do ensino de Geografia em nosso país. Em consequência das premissas dessa concepção de ensino-aprendizagem, Cavalcanti destaca a importância de uma busca maior pela autonomia docente em relação ao que se prescreve nos currículos e ao que os alunos podem aprender a partir de suas práticas cotidianas. Nesse processo, torna-se crucial a formação inicial docente fortalecida na dimensão teórico-prática.

Por fim, identificamos no pensamento de Cavalcanti a importância de se construir um ambiente propício ao trabalho dialógico, dialético e interdisciplinar, a partir da necessidade de desenvolver o raciocínio geográfico nos alunos.

No caso do ensino do território, o professor, utilizando a cidade enquanto substrato material e imaterial, pode abordá-lo de forma sistemática e articulada com os demais conceitos e categorias elementares da Geografia para que o aluno, ao internalizar o conceito, tenha instrumentos teóricos capazes de confrontá-los com o seu cotidiano, de modo que cada sujeito compreenda a possibilidade de sua intervenção no território, nas diferentes escalas.

Referências

ALENCAR JÚNIOR, C. G. O conceito de território: uma análise dos documentos nacionais de Geografia para o Ensino Médio. 2009. 112f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009.

BRESSO, M.; RAFFESTIN, C.; SAQUET, M. A. Ecologia política e práxis territorial. Revista Formação (Online), Presidente Prudente, v. 31, p. 01-19, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.33081/31e024002. Acesso em: 1 maio 2025.

CAVALCANTI, L. S. Geografia, escola e construção de conhecimentos. Campinas: Papirus, 1998.

CAVALCANTI, L. S. Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos: uma contribuição de Vygotsky ao ensino de Geografia. Cadernos Cedes, Campinas, v. 25, n. 66, p. 185-207, maio/ago. 2005. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0101-32622005000200004. Acesso em: 1 abr. 2025.

CAVALCANTI, L. S. A geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidiana. Campinas: Papirus, 2008.

CAVALCANTI, L. S. O ensino de geografia na escola. Campinas: Papirus, 2012.

CRUZ, C. R.; GHIGGI, G. O território, a cultura e as identidades: implicações no ensino de Geografia. In: SEUR E I COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO E

ENSINO DE GEOGRAFIA, 7., 2011. Pelotas. Anais [...]. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2011. (Eixo 5 – Ensino de Geografia e Práticas Pedagógicas).

DE LA FUENTE, A. R.; SAMPAIO, A. A. M. Apontamentos sobre a transposição didática do conceito território na Geografia escolar. Revista Caminhos de Geografia, Uberlândia, v. 14, n. 47, p. 43-53, set. 2013. Disponível em: https://doi.org/10.14393/RCG144716692. Acesso em: 1 maio 2025.

FERREIRA DA SILVA, M. S.; GOMES DA SILVA, E. O ensino da geografia e a construção dos conceitos científicos geográficos. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL, 6., 2012, São Cristóvão/SE. Anais [...]. São Cristóvão: UFU, 2012. p.1-15.

FUINI, L. L. Território, territorialização e territorialidade: o uso da música para a compreensão de conceitos geográficos. Revista Terr@plural, Ponta Grossa, v. 8, n. 1, p. 225-249, jan./jun. 2014. Disponível em: https://doi.org/10.5212/TerraPlural.v.8i1.0012. Acesso em: 11 abr. 2025.

GASPAR, J. Futuro, cidades e território. Finisterra, Lisboa, n. 101, p. 5-24, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.18055/Finis8875. Acesso em: 1 abr. 2025.

NÓBREGA, P. R.C. Reflexões acerca dos conceitos de território, territorialidades e redes para o ensino de Geografia. Revista de Ensino de Geografia, Uberlândia, v. 4, n. 7, p. 4-21, jul./dez. 2013.

OLIVEIRA, R. F.; CARDOSO, L. R. Território, paisagem e lugar: o papel da Geografia na educação patrimonial e no ensino escolar. Revista Geográfica de América Central, Costa Rica, p. 1-17, 2011. Número especial EGAL.

RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.

RATZEL, F. A relação entre o solo e o Estado – capítulo I: o Estado como organismo ligado ao solo. GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, n. 29, p. 51-58, 2011. (Tradução de Matheus Pfrimer). Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2011.74186. Acesso em: 10 maio 2025.

RODRIGUES, A. L. Uma discussão sobre os conceitos de fronteira e território no Ensino Fundamental, anos iniciais de Geografia. 2015. 183 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2015.

TAVARES, S. Q.; BISPO, M. O. Uma análise da abordagem territorial no ensino de Geografia, na educação básica no centro de Ensino Médio Santa Rita de Cássia, Palmas – TO. Revista sociedade e território, Natal, v. 28, n. 1, p. 156-173, jan./jun. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.21680/2177-8396.2016v28n1ID8913. Acesso em: 11 mar. 2025.

VIEIRA, N. R. As questões das geografias do ensino superior e do ensino fundamental a partir da formação continuada do professor e das categorias lugar, paisagem, território e região: um estudo da diretoria regional de ensino de Marília- SP. 2007. 199 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2007.

VYGOTSKY, L. S. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. In: LEONTIEV, A. et al. Psicologia e pedagogia. São Paulo: Centauro, 2005. p. 25-42.

Agradecimentos

Agradecemos ao apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).